L’intelligence artificielle générative dans l’administration : une piste d’économies ?

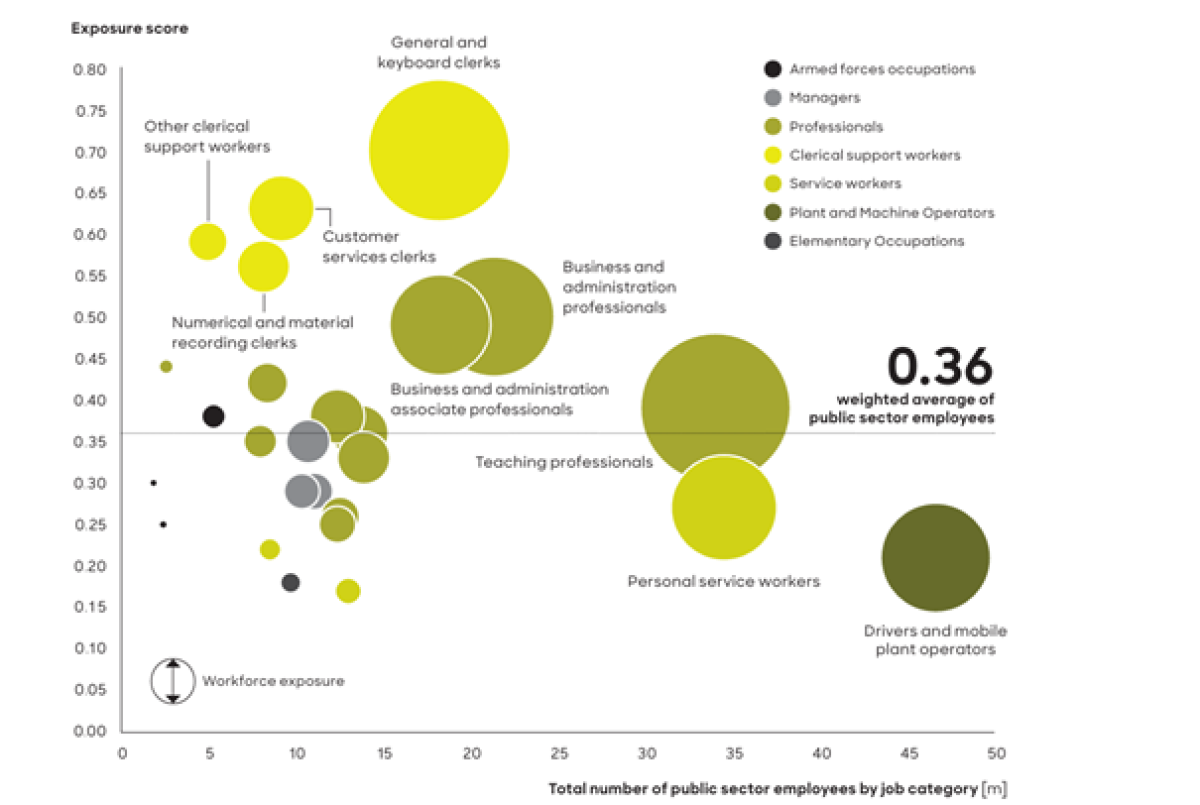

Dans un récent rapport The Public Sector in the Age of Gen AI, le cabinet de conseil Roland Berger a tenté d’évaluer l’impact que l’intelligence artificielle générative (IAG) aurait sur le secteur public au niveau mondial. Il en ressort que sur les 350 millions d’employés du secteur public au niveau planétaire, près de 36 % (soit environ 125 millions) présenteraient une forte exposition à l’IAG. 77 millions verraient leurs emplois « augmentés » par l’IAG (l’IA assistant l’humain sans le remplacer) tandis que le potentiel d’automatisation pourrait aboutir au remplacement de 26 millions d’entre eux (soit 7,5 %). Dans le cas hexagonal, l’impact de transformation sur l’ensemble des tâches publiques atteindrait près de 38 % des 5,7 millions d’agents publics, soit 2,2 millions de fonctionnaires. L’automatisation permettrait de supprimer près de 430.000 emplois dans le secteur public en France.

L’IA dans l’administration, une pratique en cours de déploiement au sein de l’OCDE

L’OCDE vient de faire publier un premier panorama permettant de recenser les bonnes pratiques de l’IA dans l’administration, Gouverner par l’intelligence artificielle (septembre 2025[1]). Son sous-titre est évocateur : « Etat des lieux et perspectives pour les fonctions essentielles de l’Etat ». Le rapport souligne en particulier que « l’intelligence artificielle (IA) s’impose progressivement comme un pilier important de la transformation numérique des administrations publiques, offrant des avantages substantiels dans divers domaines tels que l’automatisation des processus, la détection des anomalies et l’aide à la décision ». Cependant, « l’adoption de l’IA par les administrations reste en retrait par rapport au secteur privé. Les administrations font face à un contexte et à des défis spécifiques qui s’opposent à une adoption rapide de l’IA, y compris un déficit de compétences en la matière, des problèmes d’obsolescence des systèmes d’information existants, des enjeux de disponibilité des données, ainsi qu’un contexte budgétaire tendu et des exigences plus élevées sur le plan du respect de la vie privée, de la transparence et de la représentation des divers groupes sociaux ».

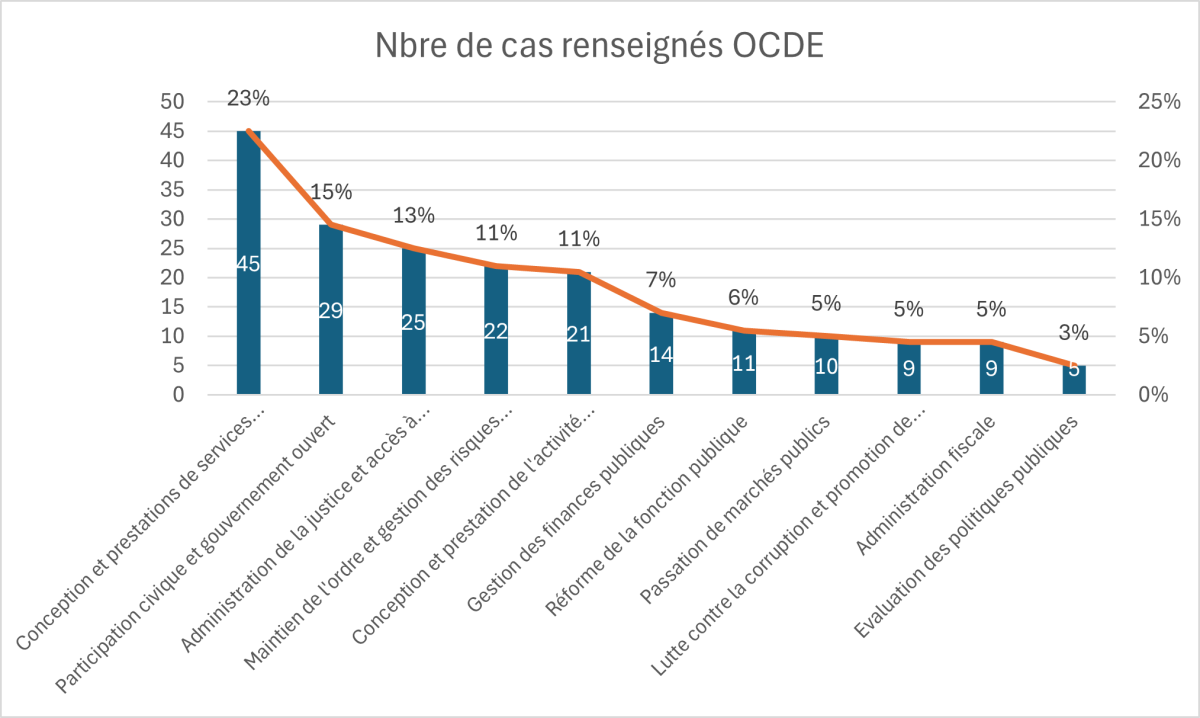

Cela explique ainsi que sur près de 200 cas d’utilisation dans 11 fonctions de l’Etat, celles-ci soient si inégalement réparties. L’évaluation des politiques publiques, les tâches de l’administration fiscale, de lutte contre la corruption et de passation des marchés publics ne représentent que 5 % des déploiements, ou moins. En revanche les tâches de conception et de prestation de service regroupent près de 23 % des cas d’utilisation, tout comme les tâches liées à la participation civique et au gouvernement ouvert (15 % des cas), ou d’accès et d’administration de la justice (13 % des cas). Relevons par ailleurs que 11 % des cas ressortent de tâches relatives au maintien de l’ordre, comme celles relatives à la conception et aux prestations d’activités réglementaires, et 7 % des cas relèvent de la gestion des finances publiques.

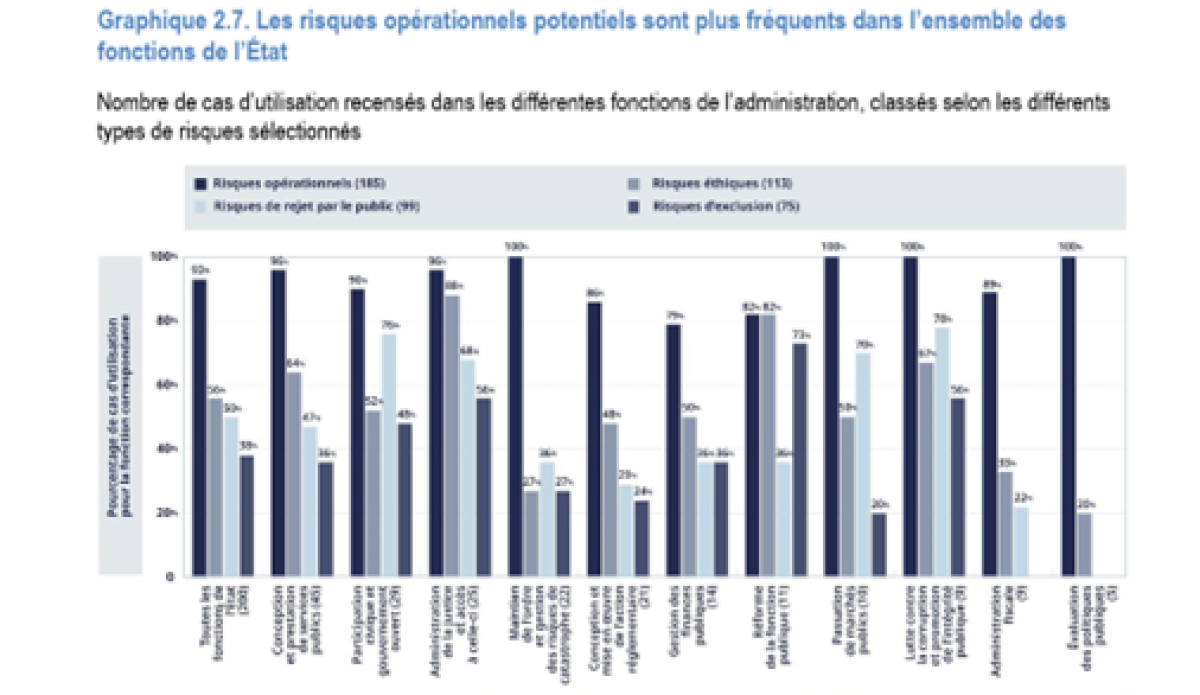

Il faut dire que ces tâches confiées partiellement à l’IA ne sont pas exposées aux mêmes risques. De manière générale, l’OCDE reconnait des risques éthiques (biais algorithmiques quant au libre exercice des droits humains), des risques opérationnels (défaillances techniques ou fonctionnelles), des risques d’exclusion (si les citoyens n’ont pas accès aux technologies), des risques de résistance de la population (à l’utilisation de l’IA par les pouvoirs publics), et des risques d’inaction (retards pris par les pouvoirs publics dans l’adoption de l’IA alors qu’elle pourrait générer des bénéfices importants, entraînant des coûts financiers important liés à la procrastination, qui se manifestent comme un écart entre les capacités du secteur public et celles du secteur privé).

On relève ainsi que si les risques opérationnels sont les plus fréquents dans l’ensemble des fonctions de l’Etat (185 occurrences, 93 %), ils sont immédiatement suivis par les risques éthiques (113 occurrences, 56 %), puis seulement par les risques de rejet du public (99 cas, 50 %) et les risques d’exclusion (75 cas, 38 %). La massification du recours à l’IA dans l’administration devra nécessairement surmonter chacune de ces difficultés.

Risques opérationnels : exemple du dispositif australien Robodebt. Les lacunes de l’algorithme (sa simplification excessive) et l’absence de garde-fous avait conduit à l’émission de 470 000 avis de dette erronés, sans aucune vérification humaine. Ces calculs ont finalement étés jugés illégaux.

Risques éthiques : l’affaire Toeslagenaffaire aux Pays-Bas est un scandale lié aux allocations familiales. Un système d’IA a accusé à tort 26 000 familles de fraude aux allocations, en raison d’un algorithme biaisé ciblant davantage les familles binationales ou issues de l’immigration.

Risques potentiels de rejet du public : certains échecs passés dans le déploiement de l’IA peuvent entamer fortement la confiance de la population et remettre en cause la capacité de l’Etat à utiliser ces technologies. Ce qui suppose la mise en place de garde-fous appropriés.

Risques potentiels d’exclusion : il s’agit par exemple de l’utilisation automatisée de plateformes citoyennes, qui peuvent avantager les personnes ayant des compétences numériques, donc des publics généralement plus favorisés… faisant ainsi mieux valoir leurs idées. Ce qui peut porter atteinte à l’expression de la pluralité des opinions.

Risques d’inaction : « Les analyses menées (…) et les échanges avec les responsables publics montrent que la prise de conscience des opportunités manquées en raison d’une adoption trop lente de l’IA, ou des conséquences du creusement de l’écart de capacités entre secteur public et privé, reste limitée ».

L’Albanie se dote d’une IA ministre anti-corruption pour ses marchés publicsLe 11 septembre 2025, le Premier ministre albanais Edi Rama, a nommé Diella, un agent virtuel utilisant l’intelligence artificielle. Son portefeuille ? L’attribution et la régulation des marchés publics. Il s’agit d’un secteur stratégique dans un pays qui recherche à lutter contre la corruption régnant dans ce secteur et à renforcer la probité publique dans la perspective d’une adhésion à l’Union européenne[2] (les négociations pourraient être conclues à la mi-2027[3]). L’IA est en effet considérée comme plus impartiale qu’un être humain dans ses arbitrages : elle pourra superviser les appels d’offres, analyser les candidatures, garantir la transparence des procédures. On comprend ainsi que le choix du Premier ministre visait à offrir un système incorruptible, objectif et transparent « à l’abri des manipulations[4] ». Mais cette démarche n’est toutefois pas exempte de biais (notamment algorithmiques), et rien ne dit que l’ensemble de ses arbitrages seront validés in fine par son administration ou le Gouvernement lui-même. Du simple point de vue technique, plusieurs facteurs limitants existent :

Ainsi « même si Diella est ministre, elle ne reste qu’un outil. La supervision par des responsables humains demeure indispensable », d’où l’existence d’un biais spécifique de supervision (voir supra). Ensuite il existe une dépendance aux prestataires externes qui l’ont conçue, ce qui peut conduire à des vulnérabilités spécifiques (failles de sécurités, backdoors, ingérences etc.). |

Exemples de déploiement réussi de l’IA dans le secteur public en matière d’automatisation, de rationalisation et de personnalisation des processus et services

En Allemagne, l’Office fédéral de la statistique utilise l’IA pour estimer le coût de conformité dans les analyses d’impact de la réglementation. L’IA identifie les passages importants et prédit leur implication en termes de coûts, permettant aux fonctionnaires de se concentrer sur les cas les plus complexes. En Australie, la Commission de la fonction publique a utilisé l’IA pour la création et la conception de formations aux compétences numériques en ligne en quelques minutes. En Argentine, le ministère public de Buenos Aires a commencé à recourir à ChatGPT pour analyser les affaires et rédiger des décisions. Le temps nécessaire pour rédiger un jugement est passé d’une heure à 10 minutes, améliorant les délais de traitement des dossiers. Au Brésil, les juridictions fiscales utilisent l’IA pour regrouper les recours similaires et les attribuer aux mêmes agents afin d’accélérer leur traitement. Les premiers essais ont démontré un haut degré de précision, réduisant les retards. Au Etats-Unis, en Caroline du Nord, le département informatique a mis en place un agent conversationnel alimenté par l’IA permettant 24/7 d’aider le personnel de l’administration à répondre aux questions récurrentes en matière de passation de marchés publics. En Finlande, l’administration a combiné une automatisation robotisée des processus et l’IA pour automatiser les processus financiers et la gestion des ressources humaines, notamment dans le traitement des factures. Au Royaume-Uni, toujours pour l’administration fiscale (HMRC), l’utilisation de l’IA Outmatch permet d’automatiser le recrutement de jeunes diplômés, afin d’accélérer les recrutements à grande échelle tout en maintenant la cohérence des évaluations. Singapour développe pour le compte de l’administration fiscale un agent conversationnel utilisant l’IA pour aider les contribuables dans leurs démarches de déclaration et de paiement. En Suède, le service public de l’emploi utilise BÄR, un outil IA intégré pour adapter l’accompagnement à la recherche d’emploi. L’outil analyse les profils des demandeurs d’emploi et prédit leurs chances d’embauche, et oriente l’allocation des ressources grâce à des recommandations en matière de formation et d’accompagnement. |

L’impact de l’IAG sur le secteur public pourrait aboutir à une suppression de 7,5% des effectifs

Sur le plan mondial, le rapport du Cabinet Roland Berger[5] met en exergue que sur 350 millions de salariés du secteur public, environ 36 %, soit près de 125 millions, seront impactés dans leurs tâches par le déploiement de l’IAG (intelligence artificielle générative) dans un avenir proche. 21,8 % d’entre eux (soit environ 77 millions) verraient leur travail significativement « amélioré » par l’IAG, contre 7,5 % d’entre eux (26 millions d’agents publics) qui, au contraire, verraient leurs emplois supprimés par l’automatisation des tâches rendue possible par cette technologie. Enfin, 6,5 % d’entre eux seraient impactés (22 millions) mais sans gains ou pertes significatives.

Les fonctions les plus exposées seraient :

A l’automatisation (donc à la suppression), les employés de bureaux : les assistants, secrétaires, agents d’accueil, et les comptables publics, avec un potentiel d’automatisation compris entre 56 % et 70 %. Seraient tout particulièrement exposés les agents d’administration générale, les agents situés en front office, ceux préposés aux guichets, ainsi que les agents chargés de l’enregistrement (numérique ou matériel) d’actes. Cela concernerait au niveau mondial environ 26 millions d’agents. Ces fonctionnaires sont préposés à des tâches répétitives, demandant peu de technicité ou requérant un fort recoupement d’informations que l’IAG pourrait prendre en charge avec plus de précision, plus rapidement et avec moins de risques d’erreurs.

Les impacts sur l'amélioration concerneraient les professions intellectuelles, scientifiques, l’enseignement et la sécurité, en particulier les experts en finances publiques, la haute administration, les relations publiques. L’IAG renforcerait la pertinence de leurs analyses. Seraient également concernés les experts, enseignants et chercheurs (entre 21 % et 40 %) soit environ 77 millions de salariés (enseignants, médecins, juristes, ingénieurs publics etc.) dont également les managers et dirigeants publics, directeurs et hauts fonctionnaires (entre 29 et 35 %), et les forces armées et de sécurité (environ 33 %), à savoir les militaires, la police et les pompiers.

Les métiers faiblement exposés représenteraient environ 22 millions d’agents publics, qui ne seraient touchés qu’à la marge par l’IAG, en l’absence d’une démarche combinée de robotisation. Il s’agit des agents de maintenance, de transports, de nettoyage (dont ramassage des ordures, recyclage etc.).

Les principaux avantages procurés par l’IAG seraient les suivants :

| Domaine public | Usage de Gen AI | Gains attendus |

|---|---|---|

| Santé publique | Diagnostic, prescription, suivi, tri administratif | Réduction des délais, qualité du soin |

| Éducation | Préparation de cours, correction, suivi personnalisé | Gain de temps, personnalisation |

| Sécurité & défense | Analyse prédictive, renseignement, planification | Anticipation des menaces, formation simulée |

| Fiscalité | Détection de fraude via IA générative | Efficacité accrue, fiabilité analytique |

| Front-office administratif | Traitement automatisé de documents et requêtes | Réduction des temps de traitement |

| Transports & villes intelligentes | Maintenance prédictive, planification mobilité | Coûts réduits, durabilité accrue |

L’IAG quel impact sur l’administration publique française ?Rapporté à la France, le Cabinet Roland Berger évalue pour le secteur public un impact proche des 38 %, soit environ 1 point de plus que dans sa précédente étude relative à l’IAG dans l’emploi en France publié en 2023[6]. Cela concernerait entre 2,1 et 2,2 millions d’agents publics[7]. Dans son étude de 2023, le Cabinet mettait en exergue « un secteur public en première ligne », à 37 % d’emplois impactés, contre seulement 32 % dans le secteur privé. L’étude concluait à un potentiel d’automatisation de 8,8 % des emplois totaux, soit 800 000 emplois au total, dont principalement les employés de bureau, de réception, des services comptables et d’approvisionnement (secrétaires, employés des services statistiques et financiers). Sur ce dernier registre, près de 420 000 emplois seraient menacés, principalement dans l’administration. Au total, l’automatisation pourraient toucher près de 430 000 emplois, soit 54 % environ (53,7 %) du total public/privé. S’agissant de l’amélioration ou « augmentation » que pourrait procurer l’IAG, celle-ci toucherait davantage les catégories intellectuels et scientifiques et les services aux particuliers. Cela représenterait 15 % des emplois exposés à l’IA en France, soit 1,4 millions d’emplois. Là encore, les principaux impacts concerneraient le secteur public avec 1,25 millions d’emplois concernés soit près de 89 % des emplois publics ou du secteur non marchand. Ainsi, l’automatisation toucherait à 54 % l’emploi public tandis que « l’augmentation » ou l’amélioration liée à l’IAG concernerait aussi à 89 % ce même emploi public. Ces constats sont notamment à mettre en lien avec la déformation française des métiers à haut potentiel intellectuel au sein du secteur public (enseignement, enseignement supérieur et recherche, médecine, science et activité intellectuelle supérieur, physiciens et astronomes etc.).

Source : Fondation iFRAP d’après Roland Berger (2023 et 2025)

L’emploi faiblement exposé (hors robotisation) serait très majoritaire dans le secteur privé (29 % de l’emploi total) notamment parce que si l’on n’intègre pas le volet robotisation, il s’agirait de fonctions de transport, de logistique, de manutention etc… très peu présentes dans le secteur public lui-même. |

L

[1] https://www.oecd.org/content/dam/oecd/fr/publications/reports/2025/06/governing-with-artificial-intelligence_398fa287/6816434b-fr.pdf

[2] https://www.lemonde.fr/idees/article/2025/10/04/diella-une-ia-nommee-ministre-en-albanie-en-quoi-un-agent-artificiel-serait-il-plus-integre-qu-un-etre-humain_6644427_3232.html

[3]https://fr.euronews.com/my-europe/2025/11/02/une-ministre-de-lia-nommee-par-edi-rama-peut-elle-propulser-lalbanie-sur-la-voie-de-ladhes

[4] https://info.haas-avocats.com/droit-digital/une-ia-nommee-ministre-en-albanie-innovation-ou-menace

[5] P. Bastien, A. Chagnaud, H. Carreira, The Public Sector in the Age of Gen AI, octobre 2025.

[6] https://www.rolandberger.com/fr/Insights/Publications/L-impact-de-l-IA-g%C3%A9n%C3%A9rative-sur-l-emploi-en-France.html

[7] Sur une population estimée d’employés du secteur public (hors entreprises publiques) de 5,7 millions.