Comment sortir le système pénitentiaire français de la crise ? Les exemples néerlandais et norvégien

Le système pénitentiaire français traverse depuis plusieurs années une crise profonde qui semble insolvable. Les prisons sont plus surpeuplées que jamais, avec une densité carcérale de 135.9 %, et les conditions de détention et de réinsertion se dégradent davantage chaque année. De telles conditions alimentent un autre fléau du système pénitentiaire : la récidive. 62.9 % des sortants de prison commettent un nouveau crime ou délit dans les cinq années suivant leur libération, et seulement 14 % des sortants de prison avaient un casier judiciaire vierge avant leur incarcération ! Certains pays comme les Pays-Bas, avec des peines de courte durée mais plus souvent appliquées, ou la Norvège, avec une incarcération centrée autour de la réinsertion, ont réussi à faire chuter leurs taux de criminalité et de récidive. Pourquoi les prisons françaises semblent-elles incapables de réduire la criminalité ? Comment sortir de la crise que traverse le système pénitentiaire en France ? Quelles leçons peut-on tirer de l’efficacité du modèle néerlandais et des innovations du système norvégien ?

En France, un système pénitentiaire à bout de souffle

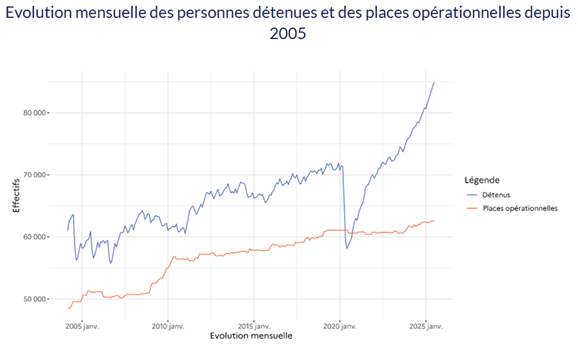

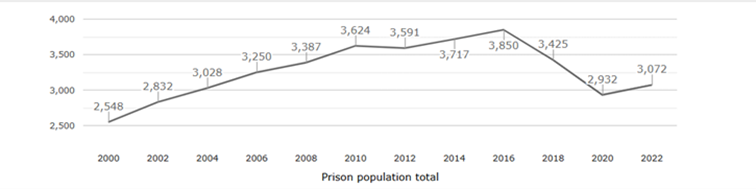

Au 1er juillet 2025 en France, 84 951 personnes étaient incarcérées pour 62 509 places (COM inclus), ce qui représente une densité carcérale moyenne de 135.9 %. Dans les maisons d’arrêt et quartiers maisons d’arrêt, qui concentrent près de 70 % de la population carcérale, les taux d’occupation frôlent même les 166 % ! Environ un quart des détenus sont des personnes prévenues, en détention provisoire dans l’attente d’un procès. En plus des détenus, 18 300 personnes condamnées à de la prison ferme purgent leur peine en dehors d’un établissement pénitentiaire grâce à un aménagement de peine (à domicile sous surveillance électronique ou en placement à l’extérieur dans une structure habilitée). La surpopulation carcérale menace le respect des droits fondamentaux des détenus : en 2023, 5 761 personnes dormaient sur un matelas posé à même le sol et seulement 39 % des détenus disposaient d’une cellule individuelle, alors même que le droit à l’encellulement individuel a été instauré dès 1875 ! Cette situation a d’ailleurs poussé la Cour européenne des droits de l’homme à condamner la France pour « conditions de détention dégradantes et inhumaines » et à dénoncer son inaction pour y remédier. Cette situation alimente également la violence en prison. En 2023, les prisons françaises ont enregistré 66 actes de violence physique contre le personnel pour 1 000 personnes détenues et 183 entre personnes détenues (en hausse de quasiment 30 % depuis 2021). Contrairement à ce que l’on pourrait penser, la surpopulation carcérale est principalement due à la hausse des durées de détention. En 2019, près de 90 000 années de prison ferme ont été prononcées contre 54 000 en 2000 (en hausse de 70 % en 20 ans) selon la Cour des Comptes. Certains crimes et délits sont aujourd’hui punis plus sévèrement (violences intrafamiliales, infractions routières, violences envers les forces de l’ordre…). Ainsi la Direction des Affaires Criminelles et des Grâces indique que la durée moyenne des condamnations a augmenté de 1.5 mois en termes de quantum total et de 1.2 mois en quantum ferme. Cette évolution concerne aussi bien les peines courtes que les peines plus longues.

Source : DAP-SSER – ministère de la Justice

Cette défaillance du système pénitentiaire rend impossible la mise en place d’une politique de réinsertion dans les prisons. Alors que le profil-type du détenu en France est un jeune homme sans emploi (65 % des entrants en prison sont sans emploi) et peu éduqué (52% des détenus n’ont aucun diplôme et 80 % n’ont pas le bac), seulement 30 % des détenus travaillent en prison, et moins de 9 % ont une formation. La conséquence est que seulement 16 % des détenus retrouvent un emploi dans les 12 mois suivant leur libération. La prison en France est devenue incapable de réhabiliter ses détenus et de les dissuader de commettre à nouveau une infraction. Seuls 14 % des sortants n’ont aucune mention au casier judiciaire avant la condamnation qui les a conduits en détention ! 33.2 % des sortants de prison en 2016 ont récidivé un an seulement après leur libération. Le chiffre grimpe à 47.8 % après 2 ans, et même 62.9 % après 5 ans ! On ne parle pas ici de récidive mais de récidive dans le sens de commettre, après la sortie de prison, une nouvelle infraction donnant lieu à condamnation (pas nécessairement pour des faits identiques à ceux ayant conduit en prison). La probabilité de récidive est d’autant plus élevée que le sortant de prison est jeune (taux de récidive qui frôle les 80 % après 5 ans pour les moins de 25 ans) et que le détenu avait été condamné auparavant (En 2016, 78.8 % des sortants de prison avaient été condamnés au moins une fois dans les 5 ans précédant la condamnation à l’origine de l’incarcération !). Les détenus ayant bénéficié d’un aménagement de peine à la sortie sont sensiblement moins nombreux à récidiver que les personnes n’ayant pas bénéficié d’un aménagement (55 % contre 61.2 % pour les sortants de prison en 2016 après 4 ans). Le taux de récidive légale est en forte hausse depuis quelques années. Il a doublé en une quinzaine d’années pour les condamnés pour délit et en seulement dix ans pour les condamnés pour crime.

Qu’est-ce qu’un récidiviste légal et un réitérant ?La récidive légale en matière criminelle consiste en un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement suivi d’un crime (article 132-8 du code pénal). L’article 132-9 ajoute des autres cas de récidive légale en matière criminelle, si un individu commet un nouveau délit dans un certain délai après avoir commis un crime ou un délit puni de 10 ans d’emprisonnement. La récidive légale en matière délictuelle consiste en un délit suivi d’un deuxième délit identique ou assimilé par la loi dans un délai de de 5 ans suivant l’expiration ou la prescription de la précédente peine (article 132-10 du code pénal). Faire deux contravention de 5ème classe dans un délai d’un an peut également être comptabilisé comme un cas de récidive légale lorsque les deux contraventions sont identiques (lorsque le règlement le prévoit). La récidive est dans tous les cas inscrite au casier judiciaire. Le tableau suivant résume les différents types de récidive légale et l’aggravation de peine encourue correspondante. La réitération permet de qualifier une situation où une personne déjà condamnée pour un crime ou un délit commet une nouvelle infraction qui ne correspond à aucun des types de récidive légale (délit de natures différentes, délai dépassé, nouvelle infraction commise avant une condamnation définitive de la première, infractions commises par des mineurs…). Il n’existe pas de délai de commission de la deuxième infraction pour la réitération, ni d’aggravation de la peine encourue. L’état de réitération est toutefois un élément important dans l’appréciation du magistrat au moment de la poursuite et du jugement puisqu’un réitérant présente des antécédents judiciaires. |

| Nature de la première infraction (1er terme) | Nature de la nouvelleinfraction (2e terme) | Délai de commissionde la nouvelle infraction | Aggravation de lapeine encourue | Article duCode pénal |

|---|---|---|---|---|

| Crime ou délit puni de 10 ans d'emprisonnement | Crime passible de 20 ou 30 ans de réclusion | Pas de délai | Réclusion criminelle à perpétuité | 132-8 |

| Crime passible de 15 ans de réclusion | 30 ans de réclusion | |||

| Délit passible de 10 ans d'emprisonnement | 10 ans | Doublement de l'emprisonnement et de l'amende encourue | 132-9 | |

| Délit passible d'un emprisonnement inférieur à 10 ans et supérieur à 1 an | 5 ans | |||

| Délit puni d'une peine d'emprisonnement inférieure à 10 ans | Délit identique | 132-10 | ||

| Délit assimilé | ||||

| Contravention de 5e classe | Contravention identique (si le règlement prévoit la récidive) | 1 an | Maximum de l'amende porté à 3 000 € | 132-11 |

Source : SSER

Les Pays-Bas et la gestion des flux d’entrées et sorties en prison

Les Pays-Bas sont un exemple en termes de réduction du nombre de détenus et de gestion de la population carcérale. La France pourrait bien s’inspirer de ses réformes et politiques carcérales.

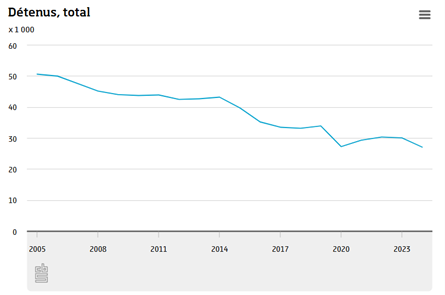

En 2024, 27 000 personnes ont été détenues aux Pays-Bas. Il s'agit du niveau le plus bas depuis le début de ces statistiques en 2005, année pendant laquelle le nombre de personnes incarcérées était deux fois plus élevé. Attention, ce chiffre représente le nombre total de personnes ayant été incarcérées au moins une fois dans l’année et pas le nombre de détenus en prison à un instant T.

Source : Central Bureau voor de Statistiek

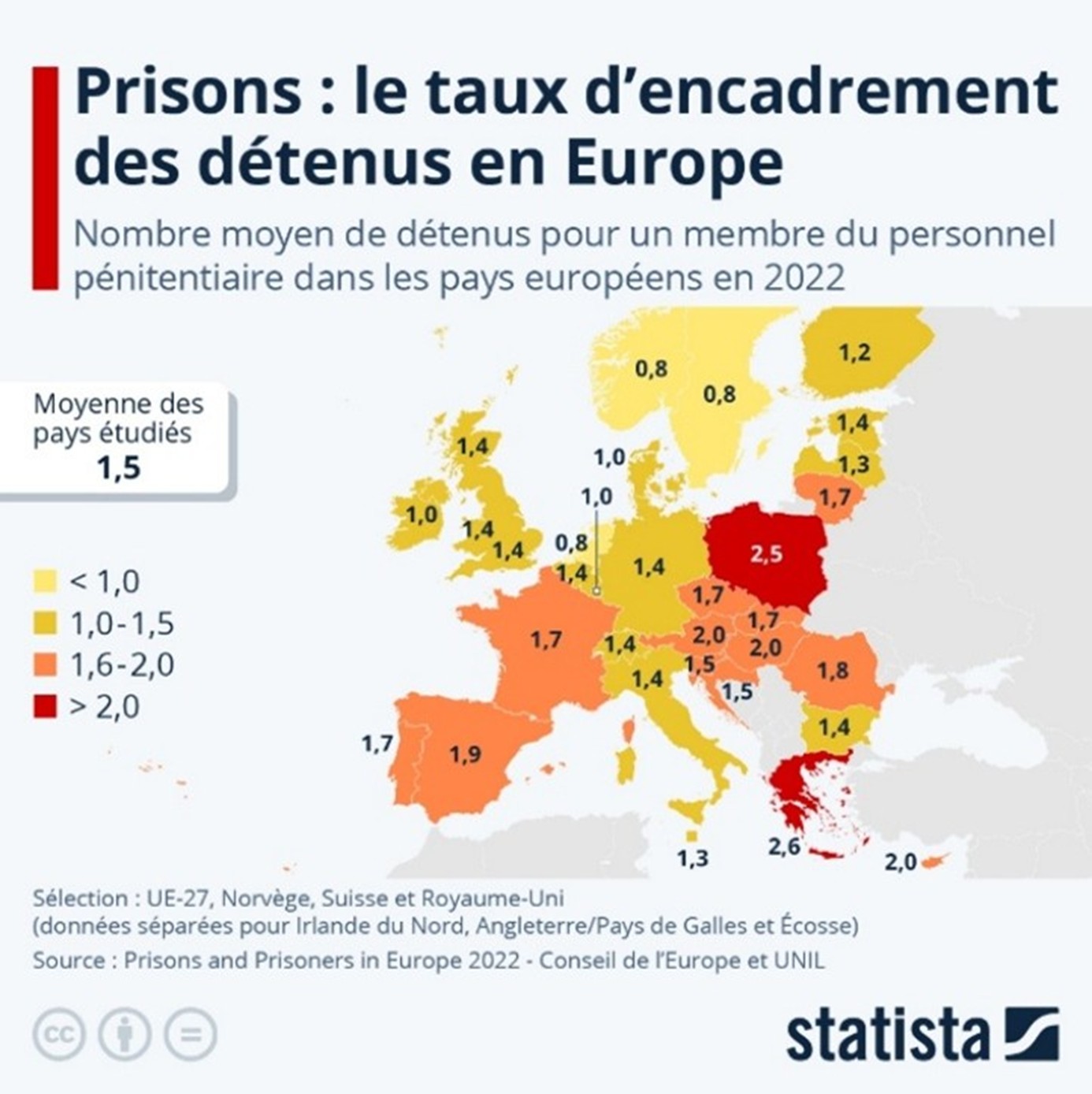

Au total, fin septembre 2024, 9 800 personnes étaient détenues dans les prisons néerlandaises, contre 11 500 en 2023. La forte réduction du nombre de détenus permet au pays d’avoir un taux d’incarcération très faible (54 détenus pour 100 000 habitants contre 123 en France). Cette faible incarcération a libéré beaucoup de places de prison, et a même permis aux Pays-Bas de fermer 20 prisons en 10 ans et de conserver un taux d’occupation carcérale gérable (94 %). Ce taux d’occupation peut paraître élevé mais il signifie que le pays ne connaît pas de surpopulation carcérale et est le résultat de la politique de fermeture de places de prison pour faire des économies. Les détenus peuvent ainsi être mieux encadrés, avec une moyenne de 0.8 détenu pour chaque membre du personnel de prison. Toutefois, le nombre de prévenus en attente de jugement reste un problème majeur du système pénitentiaire néerlandais puisque les détenus en détention provisoire représentent 46 % du total des détenus !

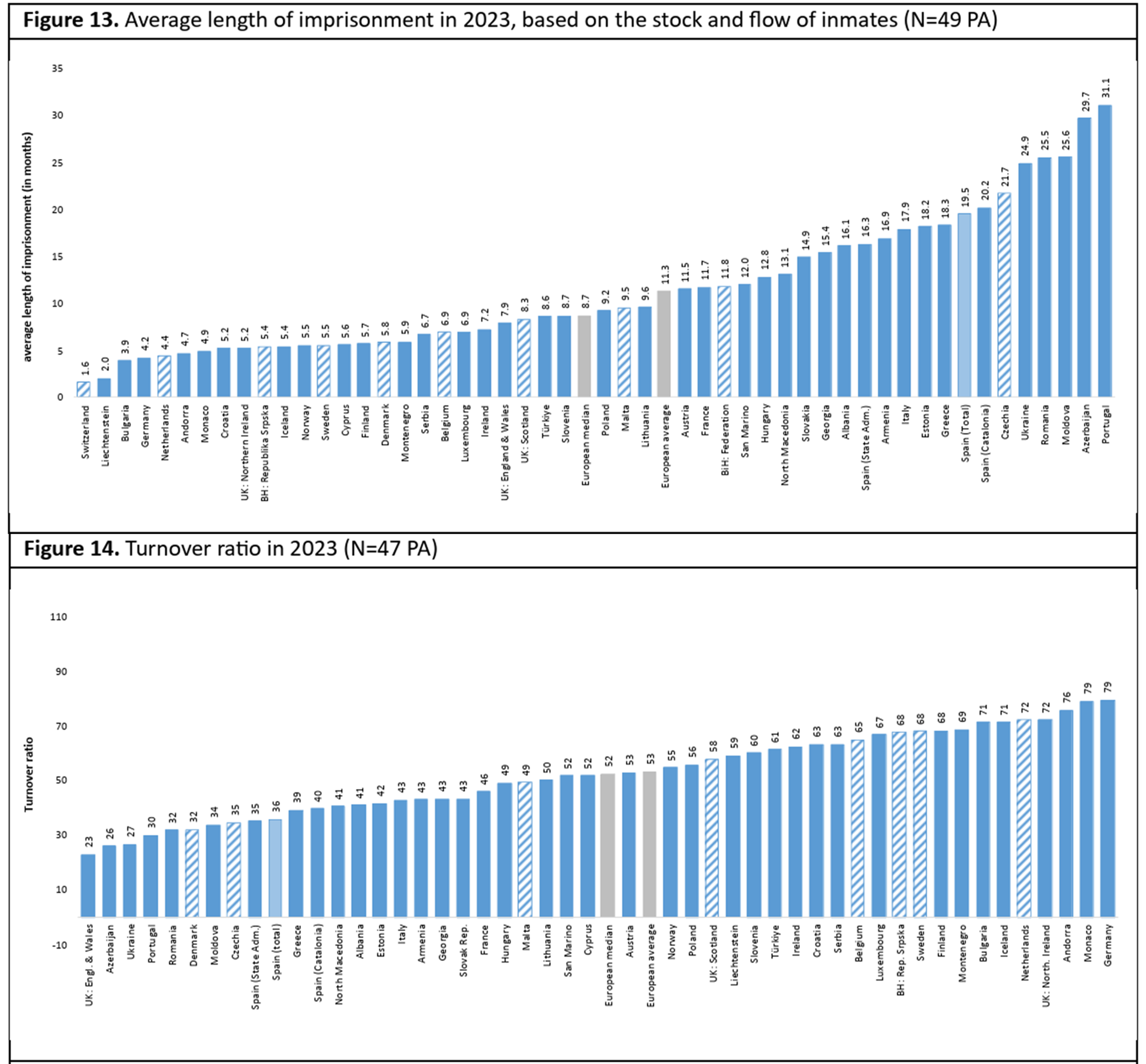

La réussite du modèle carcéral néerlandais s’explique en grande partie par ses flux d’entrée et de sortie de prison. La durée moyenne d’incarcération est de 4.4 mois aux Pays-Bas contre 11.7 mois en France ! Le taux de rotation carcérale (turnover ratio) mesure le pourcentage de libérations potentielles (somme du stock des détenus au début de l’année et des admissions tout au long de l’année) réellement effectuées. Il reflète l'efficacité du système à gérer les flux de la population carcérale. Les Pays-Bas sont très efficaces puisque leur taux de rotation est de 72 %, contre 46 % en France. Ainsi, les Pays-Bas incarcèrent plus que la France mais pour des durées plus courtes pour les délits les moins graves afin de limiter la population carcérale pour les délits les moins graves.

Source : SPACE 1 Survey 2025

On pourrait penser que les peines courtes sont moins efficaces et ne permettent pas de lutter contre la criminalité. Pourtant, les peines courtes aux Pays-Bas semblent être dissuasives car, même si courtes, elles sont plus souvent réellement appliquées. Les Pays-Bas enregistrent 26 agressions graves pour 100 000 habitants (22 fois moins qu’en France) et 0.7 homicides pour 100 000 habitants (2 fois moins qu’en France). Le nombre de crimes par année a diminué de plus de 30 % entre 2010 et 2024. Cependant, le pays n’a pas réussi à contrer le problème de la récidive : 60 % des détenus en 2023 avaient déjà été placés en détention auparavant.

La Norvège : un exemple de gestion pénitentiaire efficace

Le modèle néerlandais peut donc être un exemple pour la réduction du taux d’occupation des prisons en France. Toutefois, ce système ne semble pas complètement résoudre le fléau de la récidive. Le système pénitentiaire norvégien pourrait être un modèle intéressant à la fois pour l’efficacité du système pénitentiaire mais aussi pour la lutte contre la surpopulation carcérale. La Norvège enregistre aujourd’hui des taux de récidive et d’occupation carcérale parmi les plus faibles du monde, alors que cela n’a pas toujours été le cas.

Dans les années 1980, la Norvège axait son système sur des sanctions sévères pour les délinquants. Le pays avait à l’époque un taux de récidive des sortants de prison 2 ans après leur libération frôlant les 70 %. Mais les Norvégiens ont profondément réformé leur système pénitentiaire dans les années 1990 pour passer à une approche centrée autour de la réhabilitation et la réinsertion des détenus. Aujourd’hui, 20 % des sortants de prison récidivent en Norvège après 2 ans, et seulement 25 % commettent une nouvelle infraction 5 ans après leur libération (contre 63 % en France) !

La Norvège a également un taux de criminalité largement inférieur à la France. En 2023 le pays enregistrait 37 agressions sérieuses pour 100 000 habitants (plus de 16 fois moins qu’en France), 0.7 homicides pour 100 000 habitants (2 fois moins qu’en France) et 2 tentatives d’homicides pour 100 000 habitants (3 fois moins qu’en France).

Les prisons norvégiennes sont aussi bien moins engorgées que les prisons françaises. Avec un total de 3 010 détenus, la Norvège compte 54 détenus pour 100 000 habitants (contre 123 en France). Ses 3616 places de prison permettent au pays d’avoir un taux d’occupation très faible (83 %) contrairement à la France qui fait face au problème de surpopulation carcérale. La durée de détention moyenne est de 5.5 mois contre 11.7 mois en France en 2023.

Le taux d’occupation des prisons norvégiennes n’a pas toujours été aussi satisfaisant. Jusqu’en 2018, la Norvège faisait face à un grave problème de hausse du nombre de prévenus et de manque de places de prisons. Pour résoudre cette problématique, le gouvernement norvégien a conclu un accord de location de places de prison avec les Pays-Bas en 2015. Jusqu’en 2018, une prison néerlandaise a donc accueilli environ 240 détenus de Norvège. Dans cette prison, la législation était norvégienne et le directeur norvégien également. Seul le personnel de prison était néerlandais. Pour les Pays-Bas, cette solution était avantageuse aussi puisque le pays dispose de nombreuses places de prison libre et la location représentait une source de revenus pour l’Etat tout en permettant de conserver des emplois de gardiens de prison qui auraient pu disparaître. Grâce à cet accord, la Norvège a eu le temps de rénover les prisons et construire de nouvelles ailes. En parallèle, la justice norvégienne a aussi développé rapidement le recours aux peines courtes et aux peines alternatives comme la surveillance électronique ou les travaux d’intérêt général. Le nombre de condamnés à une peine aménagée avec bracelet électronique a augmenté de 50 % entre 2015 et 2022. Aujourd’hui, même si le problème du nombre important de prévenus n’est pas totalement résolu, la Norvège a réduit significativement son taux d’occupation des prisons (d’environ 100 % en 2015 à 83 % en 2025) en partie grâce à la réduction du nombre de détenus et n’a plus besoin de louer des places à l’étranger.

Source : WPB

Il existe trois types d’établissements pénitentiaires en Norvège : les prisons ouvertes, les prisons fermées et les logements de transition. Les prisons ouvertes offrent la liberté de mouvement aux détenus pendant toute la journée. Ce sont des prisons sans murs dans lesquelles les détenus peuvent pratiquer de nombreux sports, utiliser leur téléphone ou se promener. La prison de Bastøy, surnommée la « meilleure prison du monde », est l’une de ces prisons ouvertes située sur une île de la région d’Oslo. Dans cette prison les détenus peuvent faire du football, de la natation, du golf, du tennis ou même du ski de fond ! Les détenus résident dans des cottages partagés. Cette célèbre prison connue pour son approche sociale affiche le plus faible taux de récidive d’Europe (16 %). Le profil-type du détenu dans les prisons ouvertes est un condamné pour une infraction jugée peu grave (vols, cambriolages, violences légères, drogue…) ou qui a déjà purgé une partie de sa peine en prison fermée, considéré comme peu dangereux. Ces prisons sont à taille humaine et accueillent 1/3 des détenus en Norvège. L’intérêt de ces prisons est qu’elles coûtent moins cher à l’Etat norvégien puisqu’elles nécessitent moins de personnel mais qu’elles maintiennent aussi bien l’ordre : les détenus savent qu’ils ont beaucoup à perdre en s’évadant puisqu’ils vivent dans un cadre agréable et sans avoir à se cacher des autorités.

Les prisons fermées (ou prisons de haute sécurité) sont des prisons avec moins de libertés pour les détenus mais où les objectifs de réhabilitation et de respect de l’espace personnel sont maintenus. Quasiment tous les détenus disposent d’une cellule individuelle à l’exception de quelques prisonniers qui partagent une cellule à deux. Ces prisons sont destinées aux auteurs de crimes et délits les plus graves, souvent condamnés à des peines plus lourdes et considérés comme plus dangereux.

Enfin, les logements de transition sont des hébergements de réinsertion progressive qui accueillent les détenus en fin de peine considérés comme moins dangereux et prêts à plus d’autonomie. C’est une étape intermédiaire entre la prison et la liberté qui fonctionne comme un foyer et offre la possibilité aux détenus de travailler ou étudier à l’extérieur la journée et de rentrer le soir. Ce système de réintégration progressive des détenus dans la société est au cœur de la politique pénitentiaire de réhabilitation et de réinsertion sociale en Norvège.

La justice norvégienne fonctionne aussi différemment de la justice française. Il existe 2 types de peines en Norvège : les peines déterminées et les peines indéterminées. La peine déterminée est fixée par la juridiction et est similaire à ce que nous connaissons en France. La durée maximale d’emprisonnement est de 21 ans (et de 30 ans pour les crimes de guerre ou génocides) mais la plupart des condamnés bénéficient d’importantes permissions de sorties au bout d’un tiers de la peine et d’une libération conditionnelle au bout des deux tiers de la peine. Ainsi, les prisonniers détenus plus de 14 ans sont des exceptions dans le pays. La peine indéterminée, quant à elle, vise à incarcérer le condamné jusqu’à ce qu’il ne représente plus un danger pour la société (sans durée établie par la juridiction). Cette peine, moins fréquente, s’applique surtout aux profils dangereux et prévoit que la libération conditionnelle du condamné peut intervenir après 10 ans, ce qui est généralement le cas. Le paradigme norvégien est inversé par rapport au français : après 7 ou 10 ans, il faut justifier que le maintien en détention est indispensable et non que les conditions d’une libération sont réunies.

Le principe central du système pénitentiaire norvégien est le principe de normalité : la punition est focalisée sur la privation de liberté uniquement et l’objectif est de ne priver le détenu d’aucun autre droit. Le but est de faire en sorte que la vie en prison s’approche le plus possible de l’extérieur. C’est cette doctrine qui explique pourquoi les prisons norvégiennes sont perçues comme très « accueillantes ». En effet, la plupart des cellules, même dans les prisons de haute sécurité, disposent de grandes fenêtres sans barreaux, d’une télévision à écran plat, de toilettes privées et parfois même d’une douche.

Les détenus sont relativement libres en prison et sont amenés à prendre des décisions pour apprendre à gérer leur vie et anticiper leur remise en liberté. Par exemple, dans certaines prisons, les détenus font pousser les cultures et élèvent le bétail pour se nourrir. Ils vivent en communauté pour ne pas les déshabituer du lien social.

Pour renforcer le lien social avec leurs familles et la société, les détenus peuvent également bénéficier de permissions de sortie. Ils peuvent obtenir jusqu’à 18 jours de permissions de sortie par an pour des raisons personnelles ou familiales (rendez-vous médicaux ou administratifs, visites de famille, achats de vêtements ou produits de première nécessité), et même jusqu’à 30 jours pour les détenus ayant des obligations familiales (des enfants mineurs, par exemple). Ces permissions de sortie dépendent du comportement du détenu, de son niveau de dangerosité et de sa participation aux programmes de réinsertion.

Le lien avec le monde extérieur est aussi conservé grâce à une gestion spécifique du personnel. Les services spécialisés ont été externalisés. Ainsi les psychologues, psychiatres, dentistes, médecins spécialistes et même les professeurs viennent de l’extérieur et ne sont pas rattachés à la prison. L’objectif est donc à la fois de maintenir le contact social et de proposer une offre de services diverse et adaptée aux besoins de chaque détenu. Cette politique permet aux prisonniers de bénéficier de services similaires au reste des citoyens norvégiens tout en limitant les coûts de personnel.

Pour maintenir l’ordre au sein des prisons, le système norvégien a une fois encore une organisation très spéciale. Les gardiens de prison ne sont pas armés et sont encouragés à communiquer avec les détenus. Chaque gardien reçoit une formation de deux ans au cours de laquelle il acquiert des connaissances et compétences en psychologie, en médiation, en réhabilitation et en gestion de conflits. La plupart des détenus ont un gardien « responsable de contact » assigné qui fait le lien entre les prisonniers et des prestataires de services ou des fonctionnaires du système correctionnel. 40 % des gardiens sont des femmes et font les mêmes missions que les hommes gardiens à l’exception des fouilles intimes, pour mieux refléter la société extérieure en prison et promouvoir le respect et l’égalité homme-femme auprès des détenus. Les gardiens sont avant tout des accompagnateurs de réinsertion et n’ont pas seulement un rôle de surveillance : ils interagissent avec les détenus, participent aux activités et suivent leur évolution. Afin d’assurer l’efficacité de ce suivi personnalisé des détenus, les prisons norvégiennes doivent engager plus de personnel. Il y a même plus de personnel que de détenus ! Ainsi, bien que beaucoup de services soient externalisés, le nombre moyen de détenus pour chaque membre du personnel est de 0.8 (deux fois moins qu’en France).

Enfin, la pierre angulaire du système pénitentiaire norvégien est la réinsertion sociale par le travail. Les prisons travaillent en étroite collaboration avec NAV (l’agence norvégienne pour l’emploi et les services sociaux) et avec des entreprises. NAV aide les détenus à préparer leur projet de sortie, propose des formations pendant la durée de la détention, établit des contacts avec des employeurs et soutient l’accès au logement et aux prestations sociales dès la libération. Les partenariats avec les entreprises permettent d’offrir du travail rémunéré aux détenus dans la menuiserie, l’imprimerie, la cuisine, l’agriculture ou encore la production artisanale. L’objectif est de réinsérer les détenus dans le monde réel du travail autant que possible plutôt que de ne proposer que des activités occupationnelles.

Conclusion

Aujourd’hui le système pénitentiaire souffre donc de plusieurs maux qui s’auto-entretiennent : une surpopulation carcérale qui ne cesse de s’aggraver, un manque d’efficacité de la prison qui n’empêche plus la récidive, un manque criant de personnel et des délais de jugement à rallonge. Ces conditions ne sont pas propices au règlement des problèmes d’insécurité dans le pays. Pour y remédier, il existe pourtant des solutions intéressantes déjà développées dans les pays du Nord de l’Europe :

Favoriser les flux dans les prisons avec des peines courtes mais réellement appliquées.

Favoriser les peines aménagées pour les délinquants les moins dangereux avec un vrai suivi.

Louer des places de prison à nos voisins européens avec des surcapacités de places de prison et utiliser des bâtiments éphémères (en préfabriqué par exemple) pour désengorger temporairement les prisons.

Externaliser certains services aux détenus (médecins spécialisés ou éducateurs) pour avoir une approche plus personnalisée et spécifique.

Une fois les prisons moins surpeuplées, mettre en place une politique ambitieuse de réinsertion avec pour ambition de faire sortir les détenus avec plus de connaissances et compétences pour trouver un travail (notamment à travers des partenariats avec des entreprises et France Travail).