Comptes des régions : quelles évolutions 2017-2024 ?

En 2023, les régions ont dépensé 37,5 milliards d’euros, dont 60% en dépenses de fonctionnement. La Fondation IFRAP a réalisé une analyse fine des dépenses des régions cette année-là. Et pour aller plus loin, l’IFRAP a calculé les évolutions des dépenses de fonctionnement, de personnel et la dette de chacune des régions entre 2017 et 2024. Un tableau calé sur les mandats régionaux permet, en incluant les budgets primitifs 2024, d'avoir une bonne vision des efforts ou non, selon les régions, en dépenses de fonctionnement, de personnel ou sur la dette.

Comment ont évolué les dépenses ces dernières années ?

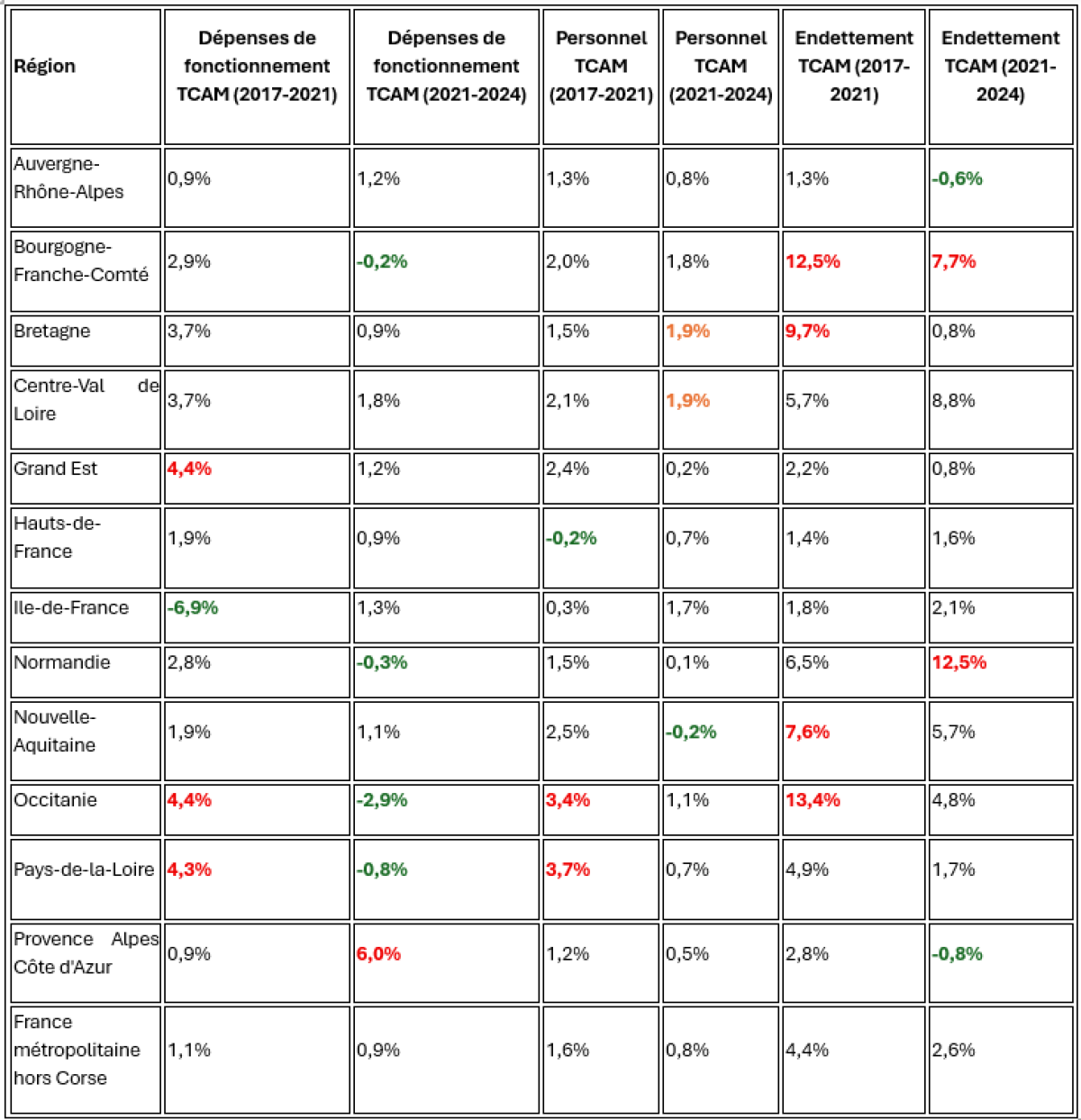

L’IFRAP a calculé les évolutions des dépenses de fonctionnement, de personnel et la dette de chacune des régions depuis 2017 jusqu’à 2024 (en utilisant les budgets primitifs de cette année-là). Deux taux de croissance annuel moyen ont été calculés, le premier jusqu'à 2021, année des dernières élections régionales, le deuxième depuis cette date.

Concernant les dépenses de fonctionnement TCAM, en Taux de Croissance Annuel Moyen, avant 2021, ce sont l’Occitanie et les Pays de la Loire qui augmentent le plus leurs dépenses avec respectivement des dépenses qui augmentent de 4,4 % et 4,3 % chaque année. Cependant, des efforts remarquables ont été réalisés depuis les dernières élections. Les Pays de la Loire réduisent depuis 2021 leurs dépenses de fonctionnement de 0,8 % par an et l’Occitanie de 2,9 % par an. En revanche, la région PACA a lâché les rennes, avec une augmentation des dépenses de fonctionnement de 6 % par an depuis 2021.

Les dépenses de personnel augmentent quant à elles de manière relativement stable. Avant 2021, l’Occitanie (+3,4 % par an) et les Pays de la Loire (+3,7 % par an) étaient les mauvais élèves. Depuis les élections, leurs dépenses augmentent beaucoup moins vite (respectivement 1,1 % et 0,7 % par an). Ce sont la Bretagne et le Centre-Val de Loire qui ont les dépenses de personnel qui augmentent le plus par an depuis 2021, à 1,9 %, ce qui reste relativement maitrisé.

L’augmentation de la dette des régions est, en revanche, plus préoccupante. Quatre régions avaient une augmentation moyenne de leur dette importante avant 2021. C’était le cas de l’Occitanie (+13,4 % par an), la Nouvelle-Aquitaine (+7,6 % par an), la Bretagne (+9,7 % par an) et la Bourgogne-Franche-Comté (+12,5 % par an). La Bretagne, depuis 2021, a réalisé de gros efforts sur sa dette, la faisant augmenter de 0,8 % par an. La Bourgogne-Franche-Comté a elle aussi réalisé des efforts conséquents mais son endettement reste important (+ 7,7 % par an). La Normandie a accéléré son endettement depuis 2021, avec une dette qui croît de 12,5 % par an. On peut saluer les efforts de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui avant 2021, était la région qui s’endettait le moins vite (+ 1,3 % par an) et qui après 2021 a quand même réalisé de nouveaux efforts, en diminuant sa dette de 0,6 % par an.

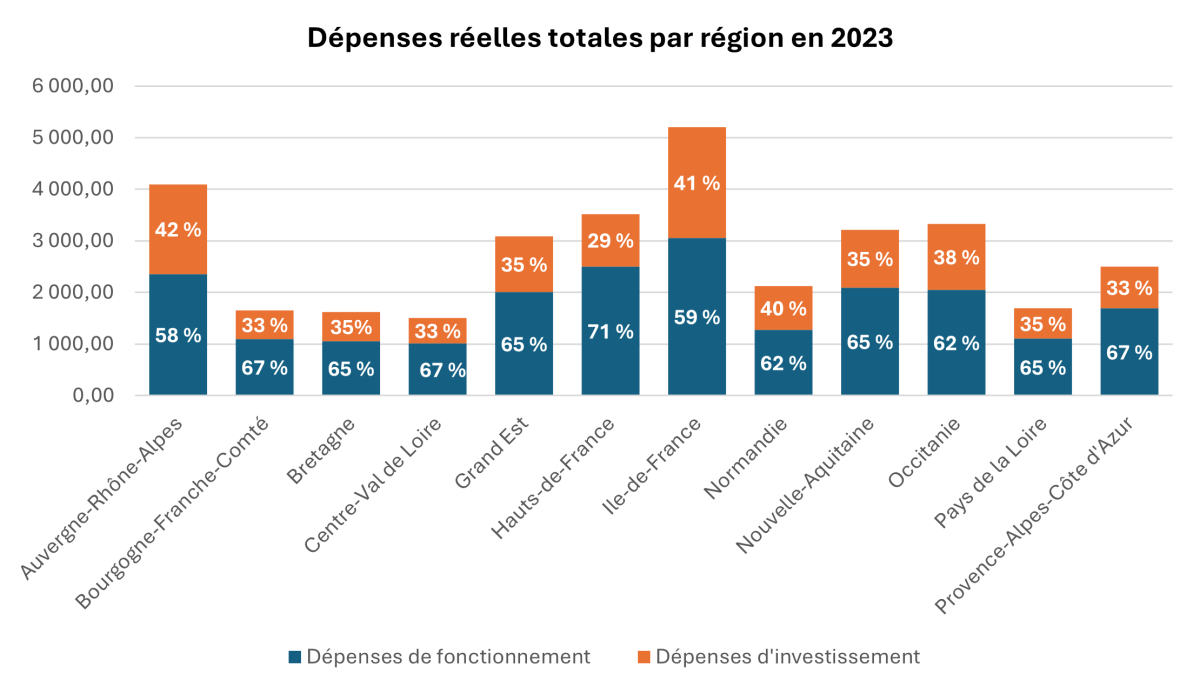

Quelles sont les dépenses par région en 2023 ?

Les dépenses de fonctionnement représentent plus de la moitié du budget des régions, oscillant entre 58 % (Auvergne-Rhône-Alpes) et 71 % (Hauts-de-France).

Dépenses réelles en €/hab. par régions en 2023

Région | Dépenses réelles en €/hab. |

|---|---|

| Auvergne-Rhône-Alpes | 496,7 |

| Bourgogne-Franche-Comté | 573,4 |

| Bretagne | 466,4 |

| Centre-Val de Loire | 572,9 |

| Grand Est | 545,0 |

| Hauts-de-France | 578,4 |

| Ile-de-France | 419,9 |

| Normandie | 624,9 |

| Nouvelle-Aquitaine | 521,2 |

| Occitanie | 545,1 |

| Pays de la Loire | 430,8 |

| Provence-Alpes-Côte d'Azur | 483,9 |

L’analyse des dépenses réelles par habitant donne cependant un tout autre aperçu. Ainsi, la Normandie apparaît finalement comme la région la plus dépensière en 2023, avec une dépense par habitant de 625 euros, suivie des Hauts-de-France avec 578 euros par habitant et enfin la Bourgogne-Franche-Comté, avec 573 euros par habitant. La région Île-de-France n’apparaît de fait plus comme le territoire le plus dépensier à cette échelle, avec 419 euros par habitant. La forte concentration démographique de la région, qui est la plus peuplée de France, explique ce phénomène.

Comment les régions organisent leurs dépenses ?

Les dépenses de fonctionnement

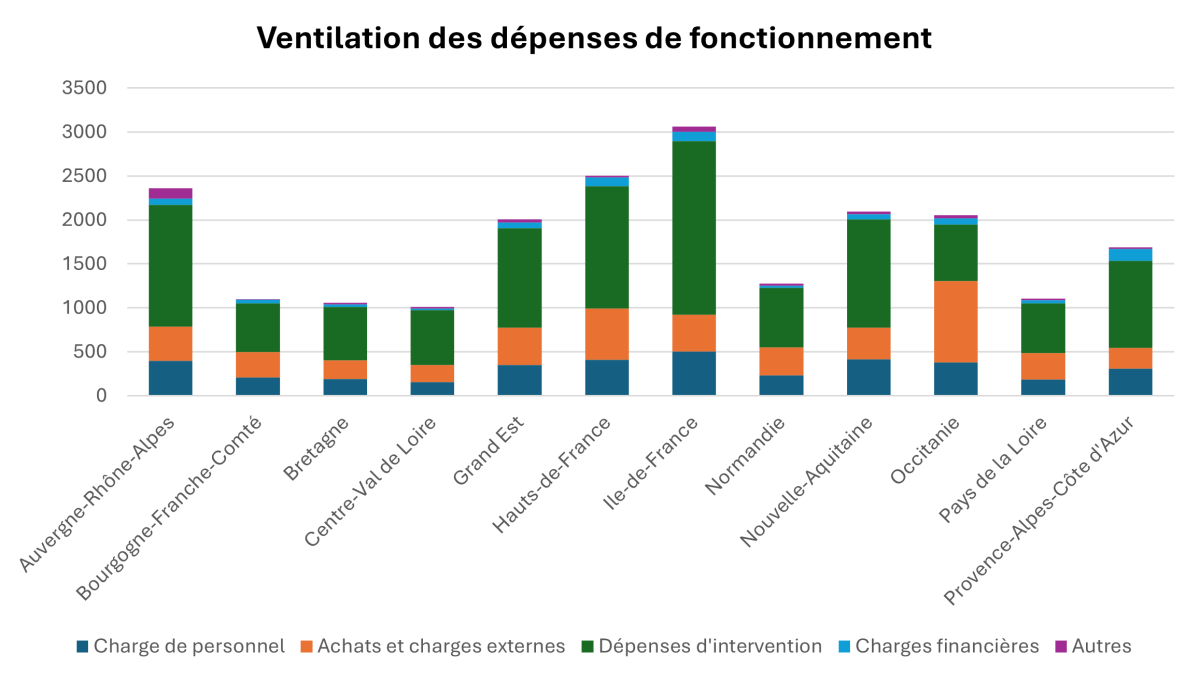

Les dépenses de fonctionnement sont les principales dépenses opérées par les régions. Elles regroupent plusieurs catégories. D’abord, les charges de personnel, les achats et charges externes pour le matériel, les dépenses d’intervention, c’est-à-dire les versements effectués ou à effectuer pour soutenir les ménages, les entreprises ou autres organismes publics.

Les dépenses d’intervention sont de loin la principale dépense de fonctionnement de chacune des régions. Elles représentent plus de la moitié des dépenses pour presque toutes les régions. Seule l’Occitanie fait exception à cette règle, avec des dépenses d’intervention qui ne représentent que 31 % de ses dépenses de fonctionnement. La championne dans cette catégorie est l’Île-de-France, avec 65 % de dépenses d’intervention, soit 1 976,10 millions d’euros. Viennent ensuite les charges de personnel et les achats et charges externes. Ces deux catégories oscillent entre 15 % et 27 % des dépenses de fonctionnement, à l’exception de l’Occitanie dont les achats et charges externes représentent 45 % de ses dépenses de fonctionnement. La région qui dépense le plus en charges de personnel est la Nouvelle-Aquitaine (20 %), et celle qui dépense le moins est le Centre-Val de Loire (15 %). La région qui dépense le moins en achats et charges externes est la région Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), avec seulement 14 % de ses dépenses de fonctionnement, soit 307 millions d’euros.

Globalement, les régions qui ont les plus grosses dépenses de fonctionnement par habitant sont les Hauts-de-France (411,2 euros par habitant), le Centre-Val de Loire (383,9 euros par habitant) et la Bourgogne-Franche-Comté (383 euros par habitant). A l'inverse, les régions les moins dépensières sont l’Auvergne-Rhône-Alpes (285,9 euros par habitant), les Pays de la Loire (280,8 euros par habitant) et l’Île-de-France (247 euros par habitant).

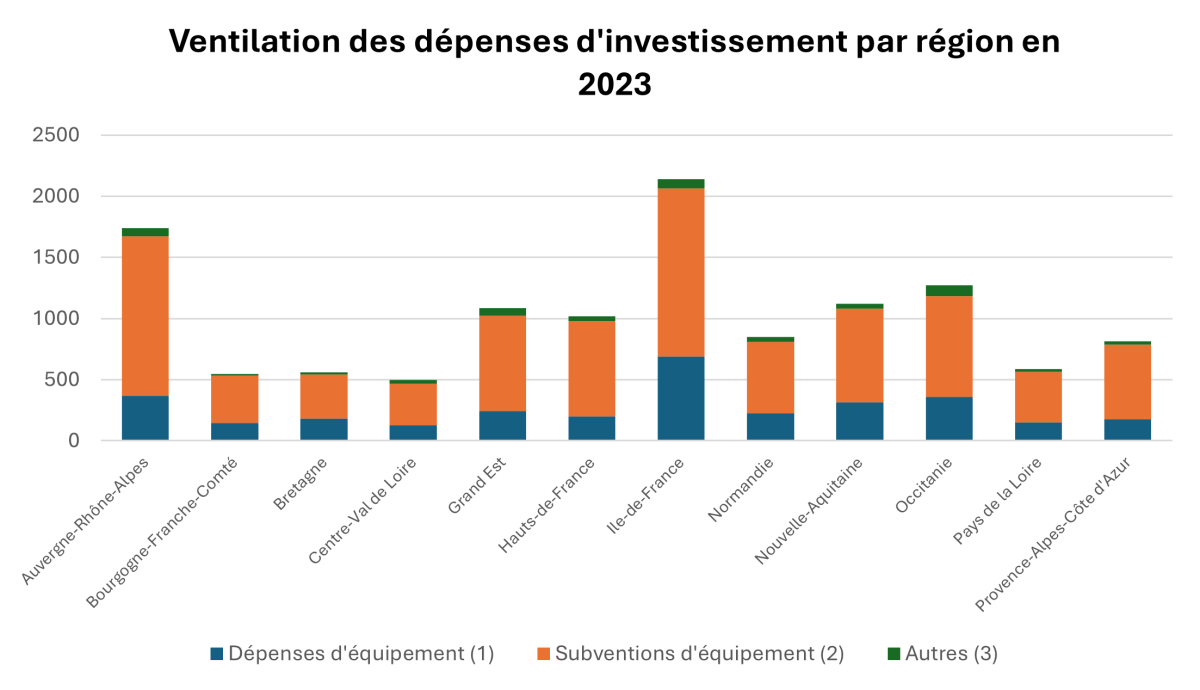

Les dépenses d’investissement

Concernant les dépenses d’investissement, les premières dépenses sont les subventions d’équipement. Il s’agit des aides financières accordées par la région aux lycées, entreprises ou autres entités, afin de les aider à l’achat d’équipement. Elles représentent entre 64 % et 77 % des dépenses d’investissement pour l’ensemble des régions. Ce sont les Hauts-de-France qui accordent la plus grosse part de leurs dépenses d’investissement aux subventions d’équipement (77 %), pour un total de 763,4 millions d’euros. L’Île-de-France dépense en valeur absolue 1 376 millions d’euros pour cette catégorie, mais rapporté à l’ensemble de ses dépenses d’investissement, ça ne représente que 64 %, la plus faible proportion. La Bretagne est la seconde région avec une part si basse (64 %), pour un montant de 359 millions d’euros.

Les dépenses d’équipement, c’est-à-dire les dépenses pour acheter et construire des biens durables dont la région est propriétaire, représentent également une grande partie des dépenses d’investissement, entre 20 % et 33 %. La région qui alloue une part de ses dépenses d’investissement plus importante est la Bretagne (33 %). Celle qui alloue le moins à l’acquisition et la construction de nouveaux équipements est la région des Hauts-de-France (20 %).

Dans l’ensemble, la région qui par habitant investit le plus est la Normandie, avec 250 euros investis par habitant, suivie de la région Auvergne-Rhône-Alpes avec 210,9 euros par habitant et de l'Occitanie, avec 208,5 euros par habitant. Les régions qui dépensent le moins en investissements sont la Bretagne (161,3 euros par habitant), la région PACA (157,5 euros par habitant) et les Pays de la Loire (149,9 euros par habitant).

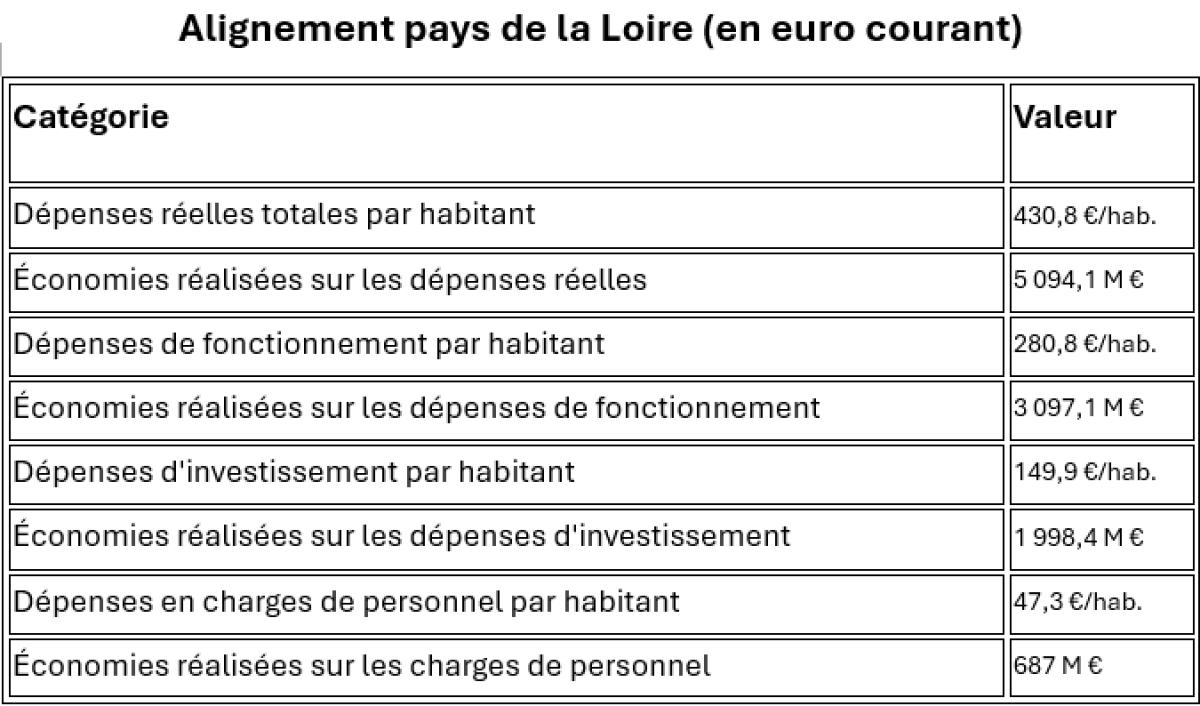

Alignement sur le plus économe

L’IFRAP a calculé les économies qui auraient pu être réalisées en 2023 si les régions s’étaient alignées en termes de dépenses sur la région la plus économe et la plus représentative. Avec ce critère, nous excluons la région Île-de-France qui, par sa situation particulière (Paris) et sa forte démographie (densité de 1022 habitants au kilomètre carré), peut plus facilement mutualiser ses dépenses réelles. Ainsi, nous alignons les régions sur les Pays de la Loire, dont la densité de population de 119 habitants au kilomètre carré est égale à la densité de population moyenne des régions (120 habitants au kilomètre carré). Les dépenses réelles par habitant de cette région s’élèvent à 430,8 euros. En alignant toutes les régions sur ce niveau de dépenses réelles (à l’exception de l’Île-de-France, qui garde son niveau de dépense actuel), c’est près de 5 milliards d'euros d'économies qui auraient pu être réalisés en 2023 à l’échelle des régions, dont 3 milliards d’euros sur les dépenses de fonctionnement et presque 2 milliards sur les dépenses d’investissement.

On observe que les économies qui auraient pu être réalisées sur les charges de personnel sont de 687 millions d’euros, soit 22 % des économies réalisables sur les dépenses de fonctionnement.

Conclusion

L’analyse des dépenses des régions sur l’année 2023 dévoile principalement la disparité des dépenses selon les territoires :

- Les régions métropolitaines (hors Corse) ont dépensé en 2023 environ 33,5 milliards d’euros.

- Les dépenses de fonctionnement s’élevaient à 21,3 milliards d’euros et les dépenses d’investissement à 12,3 milliards d’euros.

- La région avec les plus grosses dépenses par habitant est la Normandie avec 624,9 euros par habitant.

- La région la moins dépensière (hors Île-de-France) sont les Pays de la Loire, avec 430,8 euros par habitant.

- Les régions ont dépensé en charges de personnel environ 3,7 milliards d’euros en 2023.

- La région PACA a les dépenses de fonctionnement qui augmentent le plus depuis 2021 (6,6 % par an).

- Depuis 2021, la dette normande augmente de 12,5 % par an, celle de la Bourgogne-Franche-Comté, de 7,7 % par an.

En alignant les régions sur les Pays de la Loire, les régions auraient pu économiser 5 milliards d’euros sur l’année 2023. Les économies auraient été réparties comme suit :

- 3 milliards d’économies en dépenses de fonctionnement (dont 687 millions en charges de personnel).

- 2 milliards d’euros en dépenses d’investissement.