Santé : un système trop hospitalo-centré

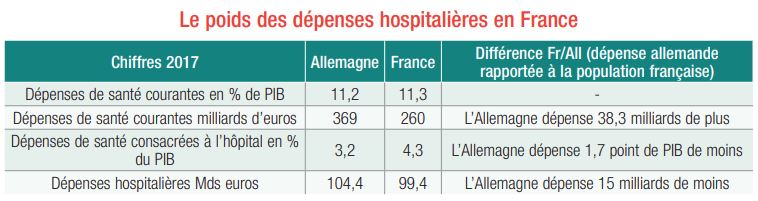

Selon la classification par fonction des dépenses de santé proposée par l’OCDE, les dépenses hospitalières représentaient 28 % des dépenses de santé en Allemagne contre 38 % en France. La forte centralisation du système de santé français a consacré au fil des réformes la place de l’hôpital public et conforté le statut de la fonction publique hospitalière rendant l’édifice de plus en plus difficile à réformer.

Pour rendre souplesse, dynamisme et performance au système de santé français très hospitalo-centré, l’action doit se concentrer d’abord sur les rigidités des hôpitaux publics et le manque de mécanismes de régulation. Ces organismes complexes employant plus d’un million de personnes et disposant de recettes totales de plus de 80 milliards d’euros par an doivent plus que jamais se transformer face à l'inertie créée par le poids des procédures administratives.

La question du statut des personnels

Les dépenses de personnel des établissements publics représentent 47 milliards d’euros en 2017. Une partie de la crise récurrente des hôpitaux publics provient du carcan statutaire de la fonction publique hospitalière. Le poids du statut se traduit tout d’abord dans les effectifs à l’hôpital :

- La fonction publique hospitalière (FPH) emploie 1,168 million d’agents, soit 22 % de l’emploi public,

- La filière soignante est logiquement largement majoritaire, elle représente 70,3 % du personnel non médical des hôpitaux.

Dans cette filière, les effectifs les plus nombreux appartiennent aux corps des infirmiers (32 %), des aides soignants (32 %). Entre 1998 et 2017, la fonction publique hospitalière a crû de 30 % : c’est moins que la fonction publique territoriale mais plus que l’ensemble de la fonction publique (20 %).

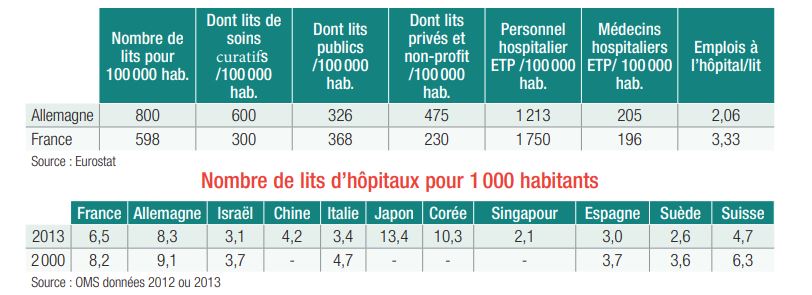

La France est le pays où la part des emplois hospitaliers dans l’emploi total est la plus élevée : 5 % et où plus du tiers de ces effectifs sont des agents administratifs, techniques ou de services alors que ce pourcentage se situe plutôt autour de 25 % en Espagne, en Allemagne ou en Italie.

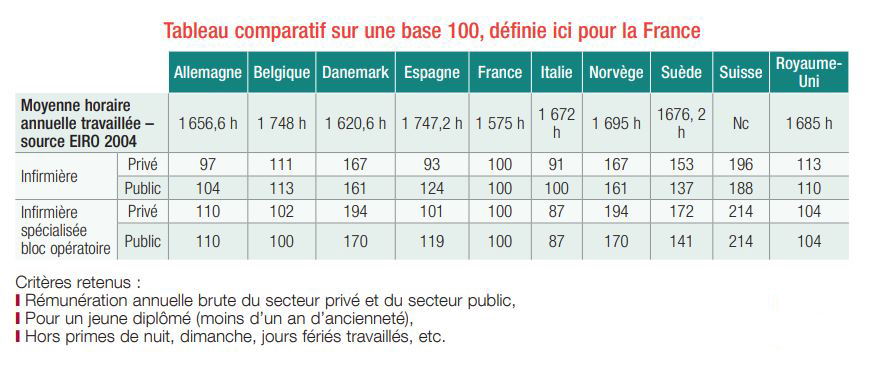

Deuxième élément du statut : le temps de travail. Selon la DGAFP, la fonction publique hospitalière a une durée effective de travail pour un temps complet qui se situe à 1.598 heures. Dans une publication un peu ancienne le temps de travail des infirmières en France semble se situer en dessous du temps de travail pratiqué dans d’autres pays européens. Différents blogs infirmiers attestent, d’ailleurs, d’un écart de temps de travail qui persiste si on compare par exemple avec l’Allemagne.

Pour Olivier Véran, il y a une incohérence à « maintenir les 35 heures alors que certains, pour gagner plus, travaillent en dehors en toute illégalité ? ». Le recours aux heures supplémentaires va être encouragé dans le cadre du Ségur qui permettra de travailler plus, mais au coup par coup. Les établissements aimeraient pouvoir y recourir plus souvent. Les salariés volontaires pourraient négocier avec leur direction un volant d’heures supplémentaires et les établissements pourraient également décider de bonifier ces heures déjà majorées.

Troisième effet du statut : les salaires. Le Ségur de la santé a voulu s’attaquer aux revendications salariales des personnels soignants, au premier rang desquels les infirmières. Cette décision s’appuie sur des comparaisons internationales qui montrent que le revenu annuel brut moyen des infirmières à l’hôpital est de 42.400 dollars (en parité de pouvoir d’achat) en France contre 49.000 USD pour l’OCDE, 53.900 dollars pour l’Allemagne ou encore 563.00 dollars en Espagne. Des chiffres très défavorables à la France mais qui doivent prendre en compte tous les éléments en jeu. D’abord la différence de richesse entre les pays.

Ainsi l’écart de rémunérations entre une infirmière française et une allemande est de 21 % mais il y a déjà un écart de PIB par tête de 12 %. L’écart de temps de travail : si le temps de travail des infirmières en France est de 32 à 35 heures, plus des heures supplémentaires éventuelles, et de 38 à 40 heures en Allemagne, avec aussi des possibilités d’heures supplémentaires, cela correspond à un supplément logique de 5 à 14 % des salaires allemands. Enfin, ces comparaisons doivent se faire en tenant compte du coût complet c’est-à-dire, au-delà des charges sociales payées par le salarié et parfois de l’impôt sur le revenu, en tenant compte des charges patronales. Pour les infirmières elles sont de 21,6 % (chiffres du COR), soit un surcoût de 5 % par rapport au privé en France. En Allemagne le taux de cotisation employeur obligatoire est seulement de 10 %, complété éventuellement par une cotisation à une assurance complémentaire de 3 %. Enfin il faut évoquer le partage des tâches qui peut être plus ou moins motivant selon les pays entre les médecins et les infirmières expérimentées, et l’organisation des services qui encourage les infirmières et où leur travail y est mieux reconnu. Olivier Véran a admis que les perspectives de carrière des infirmières « n’étaient peut-être pas enthousiasmantes », ce qui se comprend quand on regarde la grille qui enserre leur avancement et leur salaire, avec des écarts infimes entre les personnes les plus compétentes et les moins impliquées.

Les rigidités statutaires ont également une autre conséquence : le fait qu’une pratique en exercice libéral ou privé permette d’obtenir des revenus supérieurs et amène à des difficultés de recrutement. À travail, horaire et responsabilité équivalentes, les infirmières en clinique privée ne sont pas mieux rémunérées qu’à l’hôpital, mais elles peuvent voir plus rapidement reconnue leur qualification, indépendamment de leur ancienneté. De leur côté, des infirmières libérales peuvent finement moduler leurs revenus en fonction de leurs horaires et des contraintes qu’elles acceptent. Notons enfin que dans sa publication « portrait des professionnels de santé », la DREES indique que les salaires nets sont assez élevés dans le public, comparés au privé, à but lucratif ou non, pour les professions techniques et administratives (par exemple 25.200 euros par an en 2012 pour les professions intermédiaires administratives et techniques dans le public contre 23.800 dans le privé à but lucratif). La rigidité des statuts est généralement reconnue comme un sérieux handicap pour les hôpitaux publics. L’idée d’introduire de la souplesse sans remettre en cause les statuts a souvent été proposée, mais sans jamais donner de résultats.

Martin Hirsch, directeur de l’AP-HP : « Avant, la différenciation salariale était un tabou ; aujourd’hui, c’est une demande assumée, y compris dans cette maison. Nos hôpitaux en Seine-Saint-Denis ont du mal à recruter car il n’y a pas d’incitation : il faut donner des marges de manœuvre aux chefs d’établissement. Le seul levier aujourd’hui, ce sont des primes d’entrée de carrière. » Frédéric Valletoux, président de la FHF (*) « L’organisation d’un CHU ne peut pas être la même que celle d’un groupe hospitalier de taille moyenne. Reconnaissons-le ! Il peut y avoir des principes nationaux, et des accords locaux qui aménagent la durée légale du temps de travail, dans le respect du dialogue social. » (*) : Fédération hospitalière de France, représentant les hôpitaux publics |

La sacro-sainte question du nombre de lits

Une autre manifestation de la place accordée à l’hôpital en France est l’attachement des élus locaux et des syndicats hospitaliers au nombre de lits qui reste un totem pour le secteur hospitalier. Hors période de pandémie, le nombre optimum de lits est contraint par des facteurs qui évoluent en sens contraire : une augmentation de la population en France et particulièrement de la population âgée plus fortement demandeuse en soins, et dans le même temps un développement de la chirurgie ambulatoire et de l’hospitalisation à domicile. À titre d’exemple, pour les accouchements, la durée moyenne d’hospitalisation (tous établissements confondus) était de 5,5 jours en 2003 et de 4,6 jours en 2016, soit une baisse de 16 %. Les baisses sont encore plus fortes pour d’autres interventions comme la prothèse de la hanche où la durée d’hospitalisation est passée en moyenne de deux à une semaine en vingt ans. En parallèle, de plus en plus de chimiothérapies sont réalisées à domicile. Comme l’écrit le Professeur Argenson des hôpitaux de Marseille : « Parce qu’on est mieux chez soi qu’à l’hôpital, réduire le temps d’hospitalisation du patient pour son confort fait partie des préoccupations de l’AP-HM. » Sur ce dernier point, la France est très en retard par rapport à d’autres pays comparables. Dans plusieurs pays étrangers, cela se traduit par une division par deux ou trois des durées de séjour à l’hôpital, et donc du nombre de lits nécessaires.

Cette question recouvre une autre difficulté, à savoir la gestion des lits, que ce soit à l’hôpital même où le rôle de « bed manager » souvent décidé par les ministres est rarement effectif sur le terrain, ou vers l’aval, pour trouver une place où transférer les personnes une fois traitées et qui n’ont plus rien à faire à l’hôpital, qu’il s’agisse de centres de soins de suite (rééducation) ou d’EPHAD.

La crise sanitaire a remis cette question en avant : nos 6 lits d’hospitalisation pour 1.000 habitants contre les 8 en Allemagne sont devenus le signe et la cause de notre médiocre performance face à la Covid-19. Mais les comparaisons internationales sur le sujet sont incertaines : des pays comptent les lits d’hôpitaux au sens strict, d’autres y ajoutent les lits de soins de suite. On a vu avec la Covid-19 que des lits d’une classe peuvent être transformés en une autre classe en cas de besoin. Partout, des services classiques d’hospitalisation et des cliniques se sont transformés pour offrir des lits de soins intensifs. Des transferts de malades ont aussi été programmés, bien qu’ils aient été critiqués par les pompiers. Cet attachement des syndicats aux « lits », notion d’ailleurs réductrice par rapport à celle de poste de soins renvoie à la règle établie où le nombre d’infirmières est directement proportionnel au nombre de lits.

Une règle qui ne devrait plus être valide en 2020 avec le développement des soins ambulatoires et à domicile, et qui n’est plus adaptée aux différences entre services (médecine chronique ou chirurgie). Le Ségur de la Santé a « réglé » ce problème en introduisant un volume de 4.000 lits à la demande en fonction de la saisonnalité des hospitalisations.

Le confus mode de gouvernance

À ces difficultés statutaires, s’ajoutent des problèmes de gouvernance interne des hôpitaux, résultant d’une confusion entre le rôle médical essentiel des médecins, et leur rôle hiérarchique. Un problème finalement assez connu dans le monde de l’entreprise (compagnies aériennes, banques, monde audiovisuel…) Mais dans les hôpitaux, la tension reste vive entre le directeur nommé par le gouvernement et le médecin « chef » élu par ses pairs. Et chaque nouvelle loi santé est contrainte de revenir sur les modes de nomination. Ce problème a été souligné par Martin Hirsch, directeur général des 39 hôpitaux de l’AP-HP : « Une particularité française : le clivage entretenu entre pouvoir médical et pouvoir administratif. » Il propose donc de faire nommer un vrai et unique directeur, médecin ou pas. C’est la bonne solution qui suppose que des médecins s’impliquent dans le management, et de s’ouvrir vers un recrutement de directeurs plus divers, ayant acquis d’autres expériences, plus animateurs que contrôleurs, disposant de plus de latitude vis-à-vis du ministère, et mieux rémunérés.

Au niveau des services hospitaliers, cellule de base des hôpitaux, la tension est similaire, les médecins se plaignent de dépendre de toute une bureaucratie qui les ralentit. Alors que le prestige et l’autorité du médecin chef de service étaient incontestables, la montée en puissance de la filière "administrateur du service" et de celle de "cadre de santé du service" qui organise les soins du service, sans dépendre du médecin chef de service, rend la situation plus floue.

De même, la création en 2005 de pôles regroupant plusieurs services aurait supposé de leur confier un pouvoir fort d’animation des différents services. Mais dans de nombreux hôpitaux, la création des pôles a été faite de façon purement formelle et a contribué à rallonger les lignes hiérarchiques au moment où toutes les organisations les raccourcissaient. À Paris, l’AP-HP a eu d’abord 183 pôles, puis 128, et vient de se réorganiser en 78 « Départements médicaux universitaires ». Cette énième réforme souligne la nécessité de laisser le conseil de surveillance choisir (en accord avec le directeur) l’organisation interne qu’il estime la meilleure pour l’hôpital dont il est responsable. Le rôle du conseil de surveillance, privé du rôle de nomination du directeur de l’hôpital, et du médecin à la tête de la Commission médicale d’établissement, reste effacé.

Rien à voir avec les hôpitaux privés (ex. Hôpital Foch de Suresnes, Hôpital Lenval de Nice, Institut Mutualiste Montsouris de Paris) où le conseil d’administration, composé très majoritairement de personnalités indépendantes soucieuses de la réputation et de la survie de leur établissement à taille humaine, est beaucoup plus orienté vers sa performance. Une évolution qui doit concerner en priorité les très grandes structures comme l’AP-HP à Paris, ou l’AP-HM à Marseille. Vers une plus grande spécialisation

Avec 29 Centres hospitaliers régionaux universitaires (CHRU) et 54 Centres hospitaliers universitaires (CHU) la France est dotée d’un fin maillage d’hôpitaux de pointe. Une situation en principe positive pour les malades qui peuvent être soignés près de chez eux, et pour les finances de l’assurance maladie, les soins dans les hôpitaux des villes moyennes étant moins coûteux que ceux réalisés dans les CHU des très grandes villes. Mais dans son rapport de novembre 2018, la Cour des comptes constate que la très grande majorité des actes réalisés par les CHU sont en réalité des actes classiques de CH, effectués à des coûts élevés de CHU. Une situation qui plaide pour une plus grande spécialisation des différents établissements de soins, prévue par la loi Ma Santé 2020 qui table sur la création de 400 à 600 établissements de proximité afin de désengorger les grands hôpitaux, et souhaite y favoriser le partenariat public/privé. Une tendance à laquelle s’opposent les élus locaux et les personnels des hôpitaux qui plaident pour des CHU ayant le plus de services de pointe possible, tout en assurant le plus possible de soins classiques. En 2012, l’IGAS avait montré que les centres de chirurgie cardiaque d’Ile de France étaient trop nombreux et réalisaient beaucoup moins d’actes que leurs équivalents anglais et allemands.

Un financement complexe...

Pour tenter de faire bouger l’hôpital, plusieurs pays comme la France, sont passés de la pratique du budget global attribué chaque année à chaque hôpital à la tarification à l’activité. La France avait aussi inclus le nombre de journées d’hospitalisation, encourageant les hôpitaux à garder leurs malades le plus longtemps possible. Selon Philippe Jamain, ex-directeur de l’hôpital de Valenciennes : « Beaucoup de professionnels souhaitent revenir au budget global d’il y a trente ans. Ce serait un grand bond en arrière. Car c’est une prime aux puissants qui ont leurs entrées au ministère pour négocier. »

En 2007, quand la France a décidé de passer à la T2A, les responsables de la mission T2A, étaient soutenus par l’ensemble des responsables politiques et par la FHF représentant les hôpitaux publics. Elles disposaient de très nombreux modèles dans le monde entier (Australie, Allemagne, en plus de celui des cliniques privées françaises financées depuis toujours à l’activité). La T2A mise en place de façon progressive dans les hôpitaux publics n’a jamais financé plus de 70 % du budget des hôpitaux, des budgets spéciaux soutenant des besoins spéciaux. Une subvention est par exemple prévue pour financer les services d’urgences qui doivent fonctionner 24/24. Comme dans tous les pays, les tarifs de la T2A française sont fixés par groupes de patients homogènes, évitant les distorsions liées aux types de populations (âge, niveau social) soignés par différents hôpitaux. Avec environ 3 000 prix, les tarifs applicables sont très détaillés, permettant aux médecins d’appliquer le traitement qu’ils estiment nécessaire, sans considération de sa rentabilité. Ce système n’est pas parfait.

Les opposants à la T2A mettent en avant le risque de voir les soignants être tentés :

- De surcoter les actes qu’ils réalisent ;

- Pire, de réaliser des actes inutiles, ou ;

- De choisir les actes les plus rentables.

L’éthique de l’immense majorité des soignants et les contrôles rendent ces dérives très rares. Le combat contre le financement des hôpitaux en fonction de leur activité témoigne de la réticence de certains personnels hospitaliers devant les besoins de mesure et d’évaluation. Les opposants à la T2A se plaignent aussi de la charge de travail administratif créée par ce mode de financement. Mais en 2008, la mission parlementaire signalait des écarts de 40 % entre les coûts de différents hôpitaux publics, et des écarts de 1 à 1,8 dans la productivité moyenne des salles d’opération entre les hôpitaux publics et les cliniques privées (Philippe Burnel). Elle soulignait aussi que la T2A avait enfin contraint de nombreux hôpitaux à mettre en place une comptabilité analytique dont ils ne disposaient pas auparavant, le directeur du syndicat des directeurs d’hôpitaux (Gérard Vincent, FHF) regrettant « la lenteur avec laquelle les hôpitaux la mettent en place ».

L’alternative que constituerait le financement des soins en fonction de parcours de soins globaux et non plus d’actes ponctuels est séduisant. Mais n’éviterait pas les risques de surcotation/opération inutile/choix du soin le plus rentable, ni la nécessité d’enregistrer les actes effectués. En pratique, la tarification au parcours de soins pose de tels problèmes de répartition des responsabilités et des coûts entre les différents intervenants qu’elle reste un sujet d’étude. Une solution serait peut-être de distinguer deux types de soins : les soins lourds et complexes où le financement reposerait essentiellement sur des « forfaits » et les soins plus simples (chirurgie, obstétrique) où le financement continuerait à reposer sur la T2A.

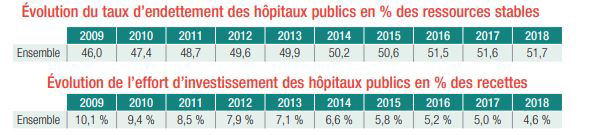

... Qui a mené à une situation financière catastrophique

Conséquence de ce qui a été décrit ci-dessus, le contexte financier est sinistré pour certains hôpitaux publics : d’après la Drees, le déficit global s’établirait (d’après les données provisoires des comptes financiers) à 567 millions d’euros en 2018. Près de six établissements sur dix sont déficitaires même si l’essentiel (50 %) de ce déficit est imputable à près de 50 établissements. Et le niveau des dettes accumulées (30 milliards d’euros) est inquiétant. Une dette qui avait augmenté de 40 % ces dix dernières années. En novembre dernier, Agnès Buzyn et Edouard Philippe ont annoncé un plan de reprise de dette de 10 milliards d’euros pour les hôpitaux publics. La question de l’endettement des hôpitaux est un sujet important d’une part parce que les intérêts pèsent sur la situation financière des hôpitaux : ils représentent 850 millions d’euros chaque année. Et l’emballement de la dette ces dernières années avec les plans « Hôpital 2007 », puis « Hôpital 2012 », est un véritable cercle vicieux, qui pèse sur les capacités d’investissement.

À partir des données collectées sur la plateforme Hospi-Diag, nous avons évalué la situation financière des trente centres hospitaliers universitaires (CHU) de métropole et d’outremer. Ces éléments montrent qu’il existe des écarts de performance importants entre établissements pourvus de caractéristiques communes. Par exemple, les CHU de Lille et Toulouse sont contraints par leur niveau d’endettement, mais, d’une taille comparable, le CHU de Bordeaux se trouve dans une situation financière plus confortable. Preuve s’il en est qu’il existe des écarts de gestion qui doivent être corrigés.