Réforme de l’assurance chômage : les partenaires sociaux doivent choisir la dégressivité

Après deux réformes menées sous la présidence d’Emmanuel Macron, le gouvernement Bayrou s’apprête à rouvrir le chantier de la réforme de l’assurance chômage. Objectif affiché : jusqu’à 4 milliards d’euros d’économies par an, vraisemblablement en réduisant la durée d’indemnisation d'un quart, en augmentant le nombre de mois travaillés pour bénéficier de l'allocation chômage de 6 à 8 mois et en restreignant les droits au chômage faisant suite à des ruptures conventionnelles. Mais cette réforme, pourtant vivement contestée par les syndicats, reste loin des standards européens en matière d’incitation au retour à l’emploi. En France, la durée d’indemnisation peut atteindre 18 mois pour les moins de 55 ans, contre 15 mois en moyenne en Europe (12 mois en Allemagne). Beaucoup appliquée chez nos voisins, la dégressivité ne s’applique en France qu’aux cadres, à partir du 7e mois (dégressivité de 30%). Avec une dette de l’Assurance chômage est de 60 milliards d’euros, l'urgence du désendettement est là. Jouer sur la durée d'indemnisation est une piste. Appliquer la dégressivité pour tous de 5% à partir du 9ème mois, suivie d'une nouvelle baisse de 3% à partir du 15ème mois comme le font nos voisins (pour l'Italie 3% à partir du 6ème mois et 3% par mois ensuite) permettrait des économies plus rapides de l'ordre d'un peu moins de 3 milliards d'euros par an.

Un système peu incitatif au retour à l’emploi

En France, notre système d’indemnisation du chômage reste l’un des moins incitatifs au retour à l’emploi en Europe. Nous comptons 2,6 millions de chômeurs indemnisés, mais aucune sanction n’est appliquée dès le premier refus d’une offre raisonnable d’emploi, contrairement à la grande majorité de nos voisins. Cette indulgence est désormais une exception : la France et les Pays-Bas sont les seuls pays européens à ne pas sanctionner un premier refus. Ailleurs, les règles sont bien plus strictes : suspension de trois mois au Royaume-Uni dès le premier manquement, baisse de 30 % des allocations pendant deux mois en Allemagne, suppression immédiate des droits au Danemark, en Italie, au Portugal ou en Norvège, voire radiation définitive en cas de récidive. En France, seule une répétition du refus — deux fois ou plus — entraîne la radiation et la suspension des allocations. Ce laxisme fragilise l'efficacité du dispositif d’offre raisonnable d’emploi (ORE), pourtant renforcé par le décret du 20 mars 2025, qui a précisé ses critères (localisation, salaire, profil du poste) et instauré un contrôle plus strict. Mais sans sanction dès le premier manquement, l’exigence de mobilisation reste largement théorique, affaiblissant la portée incitative du système et la légitimité même de notre modèle d’assurance chômage.

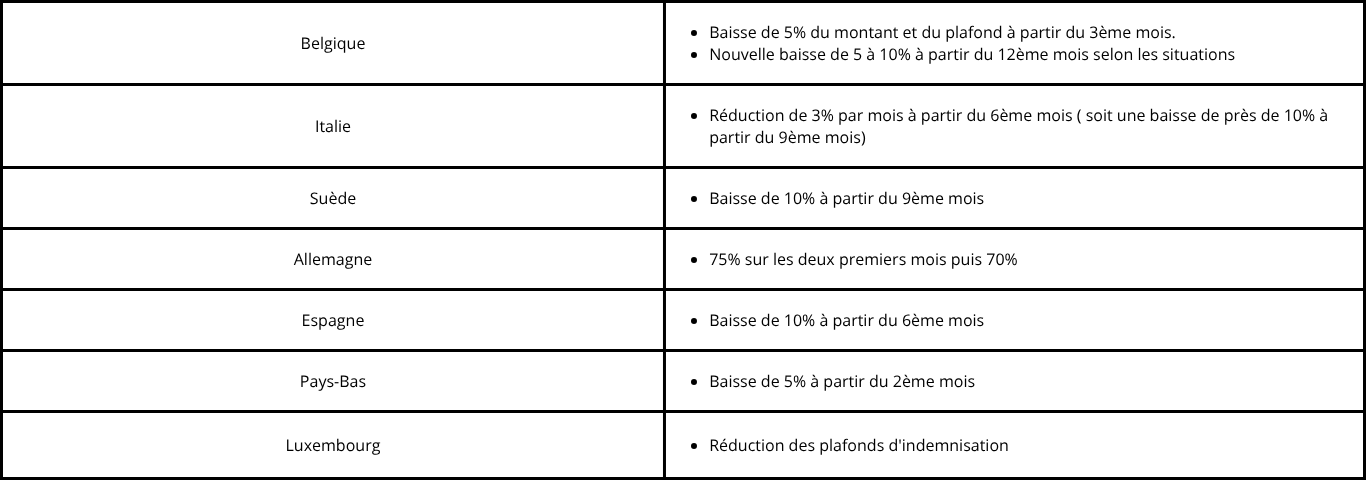

Une dégressivité insuffisante

Alors que la dégressivité des allocations chômage est généralisée dans la majorité des pays européens, la France se distingue par une application restreinte : seuls les cadres y sont soumis, avec une baisse de 30 % au 7e mois. Cette mesure, très ciblée, ne génère qu’environ 200 millions d’euros d’économies annuelles, tout en introduisant une double iniquité : les cadres, qui cotisent davantage, perçoivent proportionnellement moins. En comparaison, plusieurs pays européens appliquent une dégressivité bien plus précoce et systématique : la Belgique baisse les allocations de 5 % dès le 3e mois, puis jusqu’à 10 % supplémentaires au 12e mois ; l’Italie applique une réduction de 3 % par mois dès le 6e mois et ensuite 3% par mois ; la Suède, une baisse de 10 % au 9e mois ; l’Espagne, une baisse de 10 % dès le 6e mois ; les Pays-Bas, une baisse de 5 % dès le 2e mois et le Luxembourg réduit les plafonds d’indemnisation au fil du temps.

La dégressivité des allocations en Europe [1]

|

Une extension de la dégressivité à l’ensemble des demandeurs d’emploi permettrait de mieux responsabiliser les bénéficiaires et d’alléger significativement le poids budgétaire de l’Assurance chômage. Par exemple, une baisse de 5 % au 9e mois, suivie de 3 % supplémentaires au 15e mois, rapporterait 2,7 milliards d’euros par an, pour une baisse moyenne d’indemnisation de 1 057 € par allocataire sur une période de 20,7 mois, soit 51 € par mois. Cette réforme permettrait à la France de s’aligner sur les standards européens en matière d’incitation au retour à l’emploi, tout en rendant le système plus équitable et financièrement soutenable.

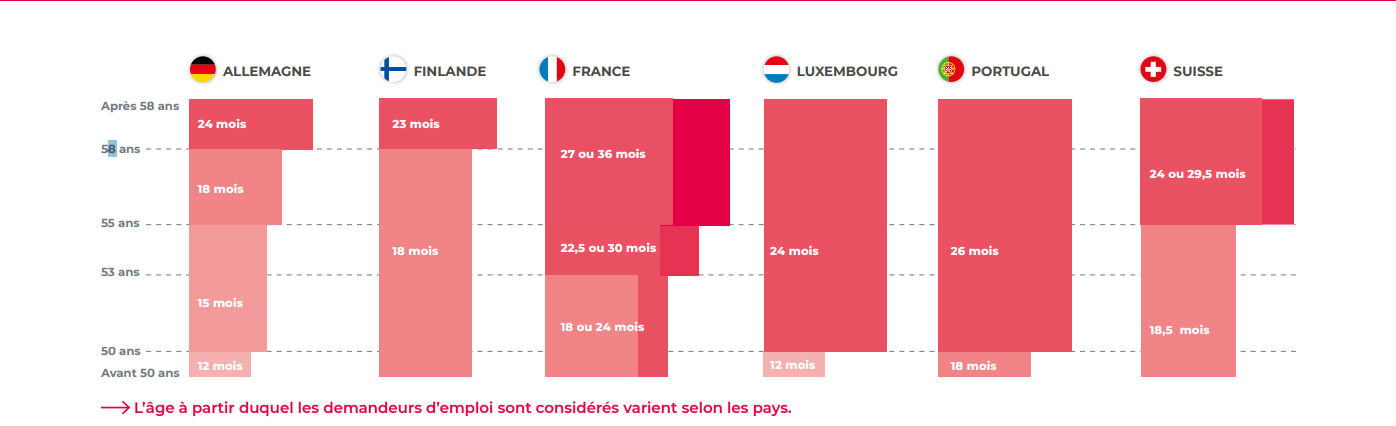

Des durées d’indemnisation plus longues en FranceEn France, la durée d’indemnisation au chômage varie aujourd’hui entre 18 mois pour les moins de 55 ans, 22,5 mois pour les 55-56 ans, et 27 mois pour les 57 ans et plus, alors que les demandeurs d’emploi de moins de 55 ans restent en moyenne 8 à 10 mois au chômage. Une situation bien plus généreuse que la moyenne européenne, qui se situe autour de 15 mois. À titre de comparaison, un chômeur de 40 ans en Allemagne n’est indemnisé que 12 mois maximum. Dans ce contexte, le gouvernement prévoit de réaliser 4 milliards d’euros d’économies en réduisant d’un quart la durée d’indemnisation et en durcissant les conditions d’ouverture des droits, en exigeant 8 mois de travail sur les 20 derniers mois, contre 6 mois sur 24 aujourd’hui. Ces ajustements s’inscrivent dans un cadre budgétaire contraint, alors que la dette de l’Assurance chômage atteint 60 milliards d’euros. Pour que l’Assurance chômage puisse continuer à jouer pleinement son rôle d’amortisseur social, il devient impératif de réduire cette dette et de réaligner les règles françaises sur les standards européens.

|

Une gouvernance floue entre État et partenaires sociaux

Le fonctionnement actuel de l’Assurance chômage souffre d’une gouvernance hybride peu lisible. D’un côté, l’État ponctionne chaque année plus de 4 milliards d’euros sur les cotisations des salariés du privé, notamment pour financer France Travail, dont les résultats en matière de retour à l’emploi sont largement perfectibles. De l’autre, les partenaires sociaux critiquent les décisions budgétaires de l’État, comme le recours massif au chômage partiel pendant la crise Covid, tout en refusant de renoncer à la garantie étatique sur la dette de l’Assurance chômage. Cette position les prive pourtant de la marge de manœuvre dont ils disposent dans la gestion des retraites complémentaires. Notons que les retraites complémentaires ne bénéficient pas de la garantie de l'Etat sur la dette et qu'elles ne sont pas endettées contrairement à l'Assurance chômage alors même qu'elles sont gérées par les partenaires sociaux.

Conclusion

Jouer sur la dégressivité des allocations chômage va devenir essentiel à la fois pour générer des économies et préserver l'Assurance chômage et pour inciter au retour plus rapide à l'emploi. Il n'y a aucune raison de réserver la dégressivité de l'allocation chômage aux cadres. L'allocation chômage propose une dégressivité de 5% à partir du 9ème mois suivi d'une nouvelle baisse de 3% à partir du 15ème mois ce qui permettrait un économie d'environ 3 milliards d'euros par an. On pourrait accompagner ces mesures de dégressivité d'une réduction de la durée d'indemnisation au delà de 57 ans en passant de 27 mois à 24, comme en Allemagne. Ajoutons que des mesures supplémentaires d'économies pourraient être décidées, comme la suppression de l'ASS ( Allocation spécifique de solidarité qui permet de valider des trimestres sans travailler pour un coût de 1,9 Md€), quitte à renforcer le montant forfaitaire de l'AFD (allocation de fin de droits). C'est maintenant aux partenaires sociaux de négocier pour aboutir à des mesures d'économies avant le mois de novembre. Si tel n'était pas le cas, c'est l'Etat qui reprendra la main.