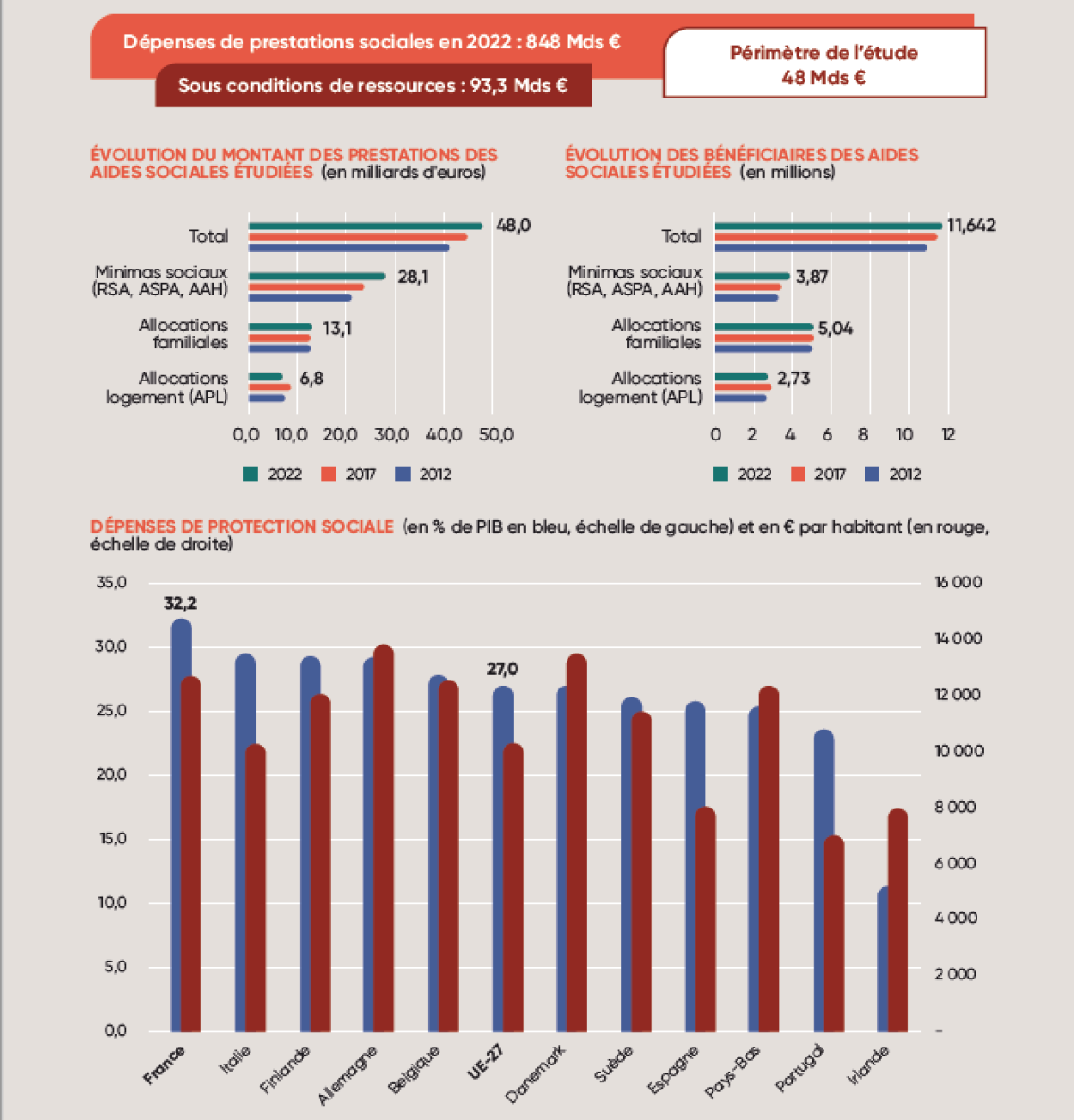

La question de la conditionnalité des aides sociales est épineuse. Si l’on se concentre sur les minimas sociaux (RSA, AAH et ASPA), les aides personnelles au logement, les allocations familiales, on arrive à 48 milliards d’euros en 2022. Il s’agit d’allocations versées sans exigences préalables de cotisations, au cœur de notre système de redistribution.

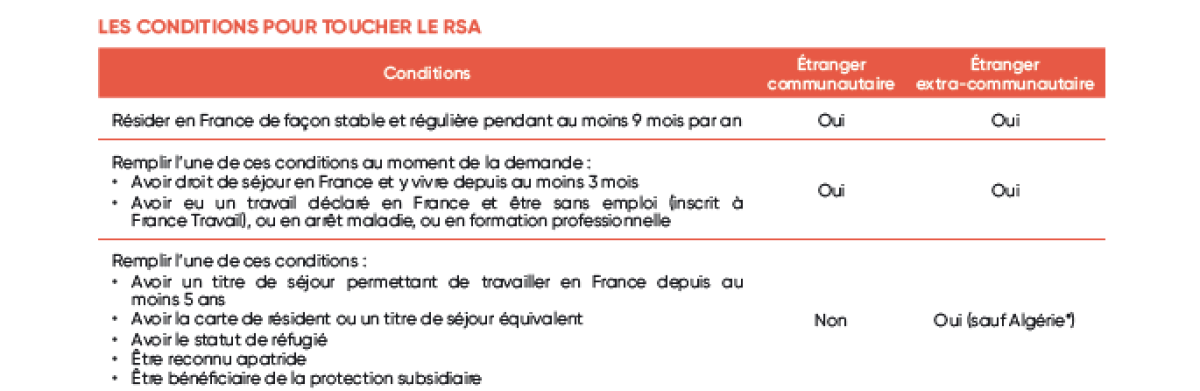

Ces aides sont exclusivement réservées aux Français et aux étrangers légaux. En ce qui concerne les étrangers légaux, il convient de distinguer les ressortissants d’États communautaires et les extracommunautaires. Ces deux groupes jouissent de droits différents. Enfin, parmi les pays extracommunautaires, certains ont signé un accord de Sécurité sociale avec la France, permettant à leurs citoyens de toucher certaines aides avec les mêmes conditions que les ressortissants communautaires. Finalement, chaque minima à ses critères et ses conditions d’accès spécifiques. Cela en rend la compréhension très difficile et favorise les indus et les fraudes. Pour les étrangers extracommunautaires, un titre de séjour donne accès à l’AAH, aux APL et aux allocations familiales. Pour le RSA, il faut un titre de séjour permettant de travailler depuis au moins 5 ans. Pour l’ASPA, il faut un séjour légal depuis au moins 10 ans. Quant aux étrangers communautaires, le simple droit de séjour légal permet, après les 3 mois de libre circulation dans l’UE, de toucher les cinq aides étudiées.

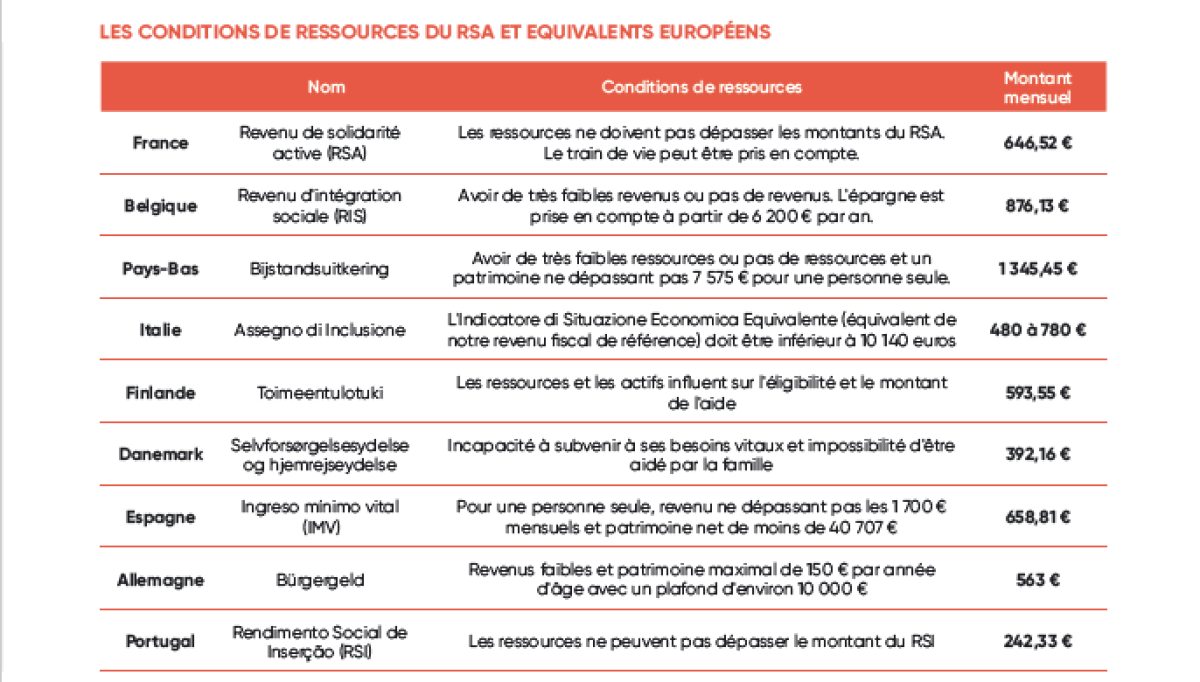

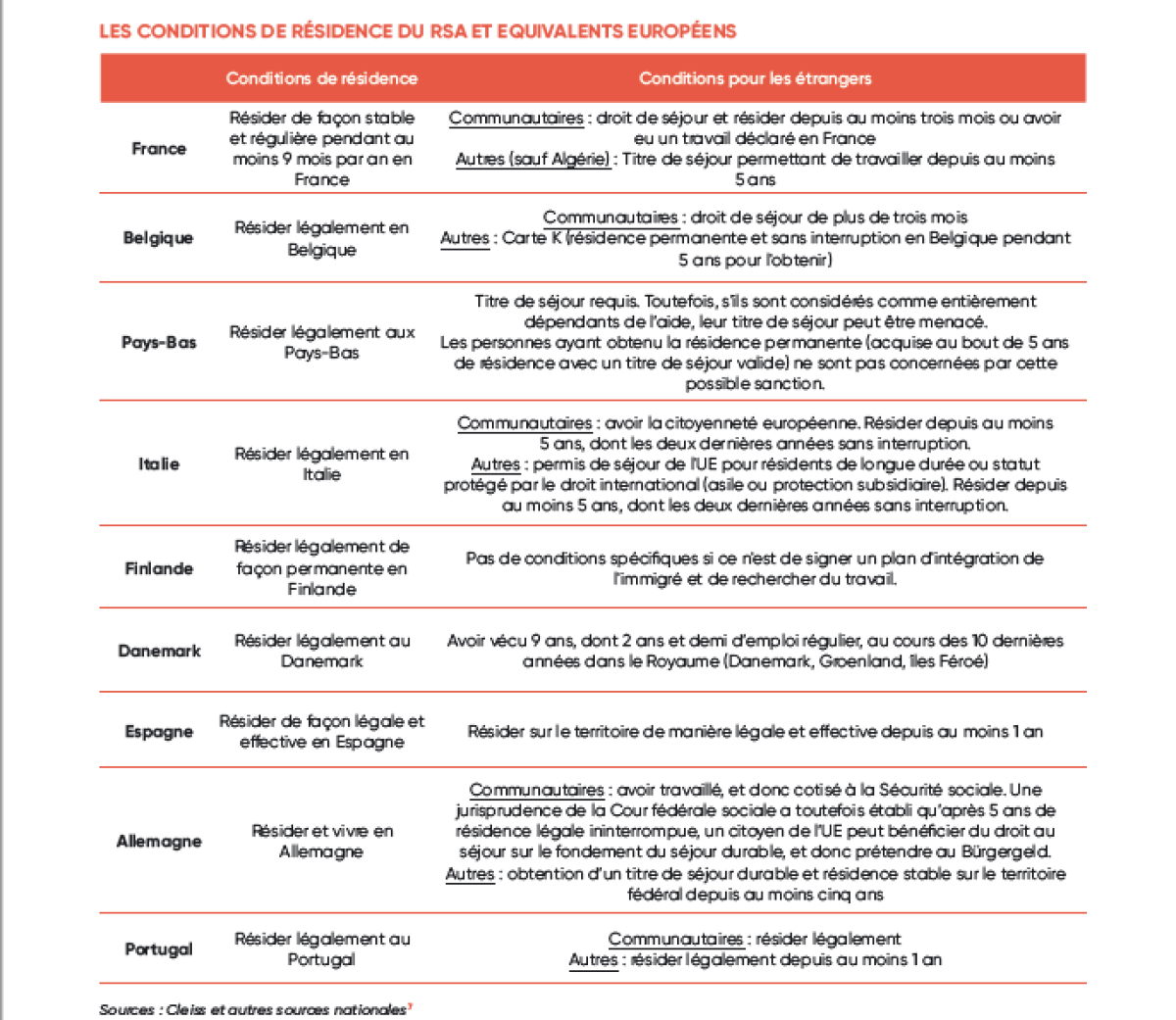

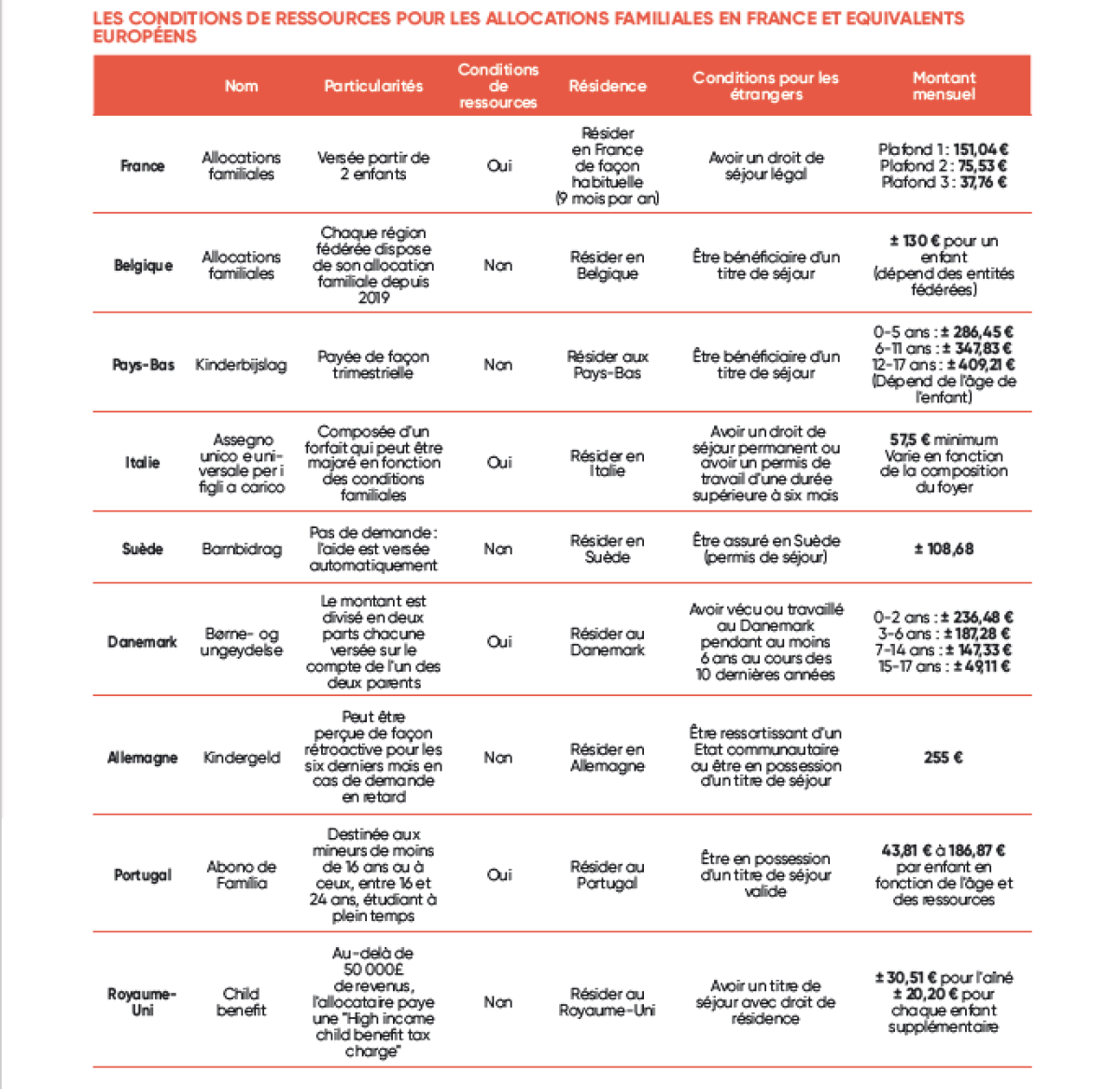

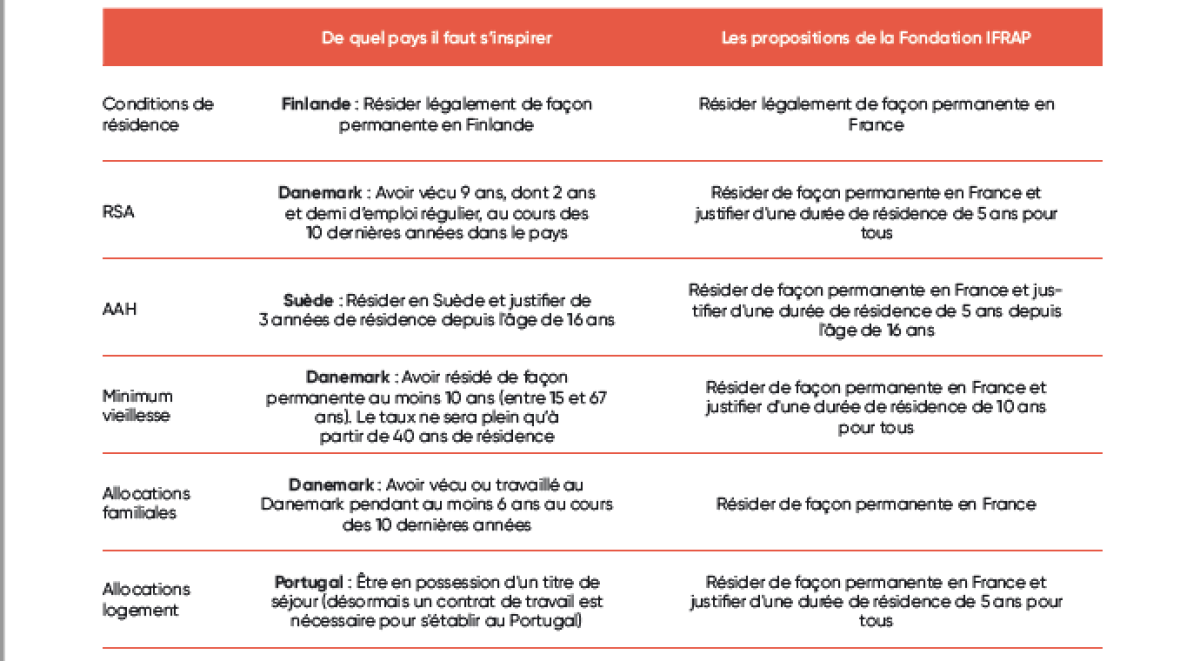

Dans les pays européens ayant des dispositifs similaires, on constate des règles plus strictes. Ainsi, pour le revenu de subsistance, le Danemark exige 9 ans de résidence, dont 2 ans et demi d’emploi régulier, au cours des 10 dernières années. Pour l’aide au handicap, Espagne et Belgique demandent une durée de séjour minimale (5 ans). Pour les allocations familiales, l’Italie demande un droit de séjour permanent ou un permis de travail supérieur à 6 mois. Pour le minimum vieillesse, la France impose 10 ans aux ressortissants extracommunautaires, mais les nombreux accords de Sécurité sociale outrepassent cette règle.

La modification des conditions d’accès aux prestations sociales est très encadrée par la loi : au niveau national, par le Conseil constitutionnel et au niveau européen, par la Cour de justice de l’Union européenne. Le premier refuse une durée de séjour minimale de 5 ans pour les APL au titre d’un égal accès aux aides. Le second autorise une durée de résidence minimale de 5 ans pour bénéficier des prestations sociales. Toutefois, un caractère inconditionnel a été reconnu aux allocations familiales. Il n’est donc pas possible d’imposer une durée de résidence.

Il serait opportun de conditionner les aides sociales relevant de la solidarité, à un séjour légal en France pour tous les résidents : ASPA (10 ans), RSA (5 ans), AAH (5 ans), APL (5 ans), Allocations familiales (inconditionnelles).

Fondamentalement égalitaire, cette réforme permettrait de distinguer les bénéficiaires de l’aide sociale seulement par rapport à leur attachement au sol français. Ainsi, un Français né au Cameroun devra attendre 5 ans à son retour en France avant d’être éligible au RSA. En revanche, un Camerounais né en France pourra en bénéficier une fois les autres conditions remplies. En cas de séjour prolongé à l’étranger, l’antériorité serait perdue au bout de 5 ans. De même, il serait utile de revoir le seuil de prise en compte du patrimoine pour toutes les aides sociales non contributives. Ils sont aujourd’hui trop disparates. On pourrait également limiter dans le temps certaines aides (RSA, APL) pour éviter la dépendance illimitée aux aides sociales.

Les prestations sociales : une dépense en progression continue

I. RSA et équivalents européens : quelles conditions

Le Revenu de solidarité active (RSA) est une allocation sociale versée aux foyers en grande précarité. Dans le cas général, l’aide est réservée aux plus de 25 ans qui vivent en France de façon stable et entrent dans le barème de ressources.

Les conditions pour les Français

La première condition pour toucher le RSA en France est d’avoir au moins 25 ans. Il n’y a pas d’âge maximal. Dans la plupart des cas, l’ASPA est proposée par la CAF lorsque le bénéficiaire a atteint l’âge minimum légal de départ à la retraite, c’est-à-dire 75 ans.

Il faut aussi vivre en France de façon stable et effective. Ainsi, un expatrié qui vivrait plus de trois mois par an à l’étranger ne pourrait pas toucher le RSA. Le calcul se fait sur un mois civil complet de résidence.

Pour être allocataire, il faut respecter un plafond de ressources déterminé par la CAF. Cette aide non contributive varie en fonction de la composition du foyer, des ressources de l’allocataire (salaire, pensions et autres revenus) et de la situation familiale. Si l’on perçoit un petit revenu, le RSA vient compléter cette ressource pour arriver au montant forfaitaire.

Les conditions pour les étrangers

Les étrangers qui voudraient toucher le RSA en France sont soumis aux mêmes conditions d’âge et de ressources que les citoyens. En plus de cela, certains critères spécifiques s’appliquent spécialement à ces personnes. Là encore, il faut distinguer les étrangers communautaires (Espace économique européen et Suisse) et extracommunautaires.

Le forfait logement intervient si l’allocataire touche aussi une aide au logement, s’il est logé à titre gratuit ou s’il est propriétaire de sa résidence principale. Il s’agit d’une somme qui est ajoutée aux ressources et vient diminuer le montant du RSA.

Avant de demander le RSA, l’allocataire doit avoir souscrit à toutes les autres aides auxquelles il pourrait être éligible. En effet, certaines sont incluses dans la déclaration de ressources, et donc prises en compte dans le calcul du montant du RSA.

Les élèves, étudiants ou stagiaires d'entreprise non rémunérés ne peuvent pas toucher le RSA, sauf s’ils sont parents isolés. On ne peut pas non plus toucher l’allocation si l’on se trouve en congé parental (total ou partiel), en congé sabbatique, en congé sans solde ou en disponibilité.

Qu'en est il de la fraude au RSA ?

Les deux types de fraudes les plus répandus sont l’oubli d’une déclaration réclamée par la CAF et la falsification d’une déclaration. Dans les deux cas, l’allocataire est considéré comme fraudeur seulement s’il est prouvé que la faute a été commise de façon délibérée.

Exemple : deux personnes vivent en couple avec un enfant et sans revenu. Ils font leur déclaration d’impôt à deux adresses différentes. La femme touchera un RSA majoré pour mère « isolée » avec un enfant à charge (1 106,95 €) et le père, le RSA de base (646,52 €). Résultat : 589,73 € perçus en plus. Ils auraient normalement dû toucher 1 163,74 €. Interviewé par RMC, David, conseiller bancaire, affirme qu’il voit des cas similaires très régulièrement. Soumis au secret bancaire, il ne peut pas agir (l'émission Les GG du 6 mai 2025).

En 2024, la Cnaf a détecté 449 millions d’euros de fraudes. Ce chiffre qui paraît important est pourtant une goutte d’eau dans l’océan des fraudes de la branche Famille évaluées à 4,9 milliards d’euros par an. Sur ce montant, environ 30 %, soit 1,5 milliard, sont imputables à la fraude au RSA.

Pour l’instant, les cas de fraude au RSA sont principalement sanctionnés par une obligation de rembourser les sommes indûment perçues avec une majoration de 10%. En plus de cela, une amende de 135 € à 31 400 € peut être attribuée. Pour les cas les plus graves, une action en justice peut être enclenchée.

La réforme du RSA prévoit des sanctions pour les personnes ne respectant pas l’obligation nouvelle de rechercher un emploi via le contrat d’engagement. Bizarrement, le décret fixant les sanctions, qui devait être prêt pour le premier janvier 2025, n’est toujours pas publié.

A quel âge peut-on toucher le RSA en Europe ?

Les tranches d’âge conditionnant l’accès à un revenu d’existence varient en fonction des pays. En France, il faut, dans le cas général, avoir 25 ans.

La Belgique, les Pays-Bas, le Portugal, le Royaume-Uni et la Suède accordent cette allocation à partir de 18 ans. Bien qu’en Finlande, l’âge minimal ne soit pas précisé, l’aide est généralement accordée à 18 ans. L’Italie se base sur le même âge minimal. Toutefois, il est nécessaire de se trouver dans une situation particulière (enfant à charge, handi- cap, etc.) pour toucher le minima. L’Espagne conditionne son Ingreso mínimo vital à 23 ans, quand l’Allemagne accorde son Bürgergeld aux jeunes à partir de 15 ans. Au regard des autres pays européens, la France est assez stricte quant à l’âge d’obtention du RSA. On peut toutefois y avoir accès dès 18 ans sous conditions, notamment jeune actif ou parent.

L’Italie limite son Assegno di Inclusione dans le temps. Il peut être touché pour une durée de 18 mois renouvelable après 1 mois d'interruption. Une fois renouvelé, l’allocataire y a droit au maximum pendant 12 mois. Au Portugal, le Rendimento social de inserção (RSI) est versé pendant 12 mois. Il est néanmoins renouvelable si les conditions sont respectées. Au Royaume-Uni, si l’allocataire dispose de plus de 6 000 £ d’épargne, l’Universal credit est réduit de 4,35 £ par tranche de 250 £ entre 6 000 £ et 16 000 £. Pour éviter les fraudes et les indus, la Suède réévalue mensuellement les données des allocataires de l’Ekonomiskt bistånd. Ces derniers doivent donc reformuler une demande tous les mois. Dans tous les autres pays, le versement est suspendu si le bénéficiaire ne remplit plus les critères, notamment de ressources. Des réévaluations régulières du dossier sont prévues.

Le cas particulier de l'Algérie

Selon Service-public.fr, la condition du titre de séjour d’au moins 5 ans « n’est pas applicable aux personnes de nationalité algérienne ». Par sa décision N° 279685, le Conseil d’État statue, au regard des accords bilatéraux signés entre la France et l’Algérie, qu’un Algérien a « les mêmes droits que les nationaux français » en matière de Sécurité sociale. Il peut toucher le RMI (ancien RSA) sans justifier de la détention d’un titre de séjour depuis 5 ans. Cette jurisprudence du Conseil d’État est confirmée par la circulaire N° 2010-067 de la CNAF du 21 avril 2010.

Et en dans les autres pays européens ?

Dans d’autres pays d’Europe, une aide comparable au RSA est accordée aux personnes dans le besoin. En considérant ces pays européens, on remarque une différence s'agissant des sanctions. Avant la loi pour le « plein emploi », les allocataires du RSA n’étaient pas sanctionnés s’ils ne respectaient pas l’objectif de réinsertion. Ils n’étaient même pas tenus de s’inscrire à France Travail. Depuis le premier janvier 2025, cela a enfin changé avec leur inscription automatique. Toutefois, le décret fixant les sanctions tarde à être émis. Dans l’entièreté des pays étudiés, des sanctions sont appliquées.

Concernant les critères supplémentaires appliqués aux étrangers, ils diffèrent grandement entre les pays. : la Belgique applique les mêmes conditions de résidence que la France pour les étrangers quand le Danemark est plus sévère (9 ans de résidence, dont 2 ans et demi d’emploi régulier, au cours des 10 dernières années). Tandis que les Pays-Bas remettent en question le titre de séjour si les étrangers sont inactifs et considérés comme dépendants de l'aide. Petit tour des règles en la matière.

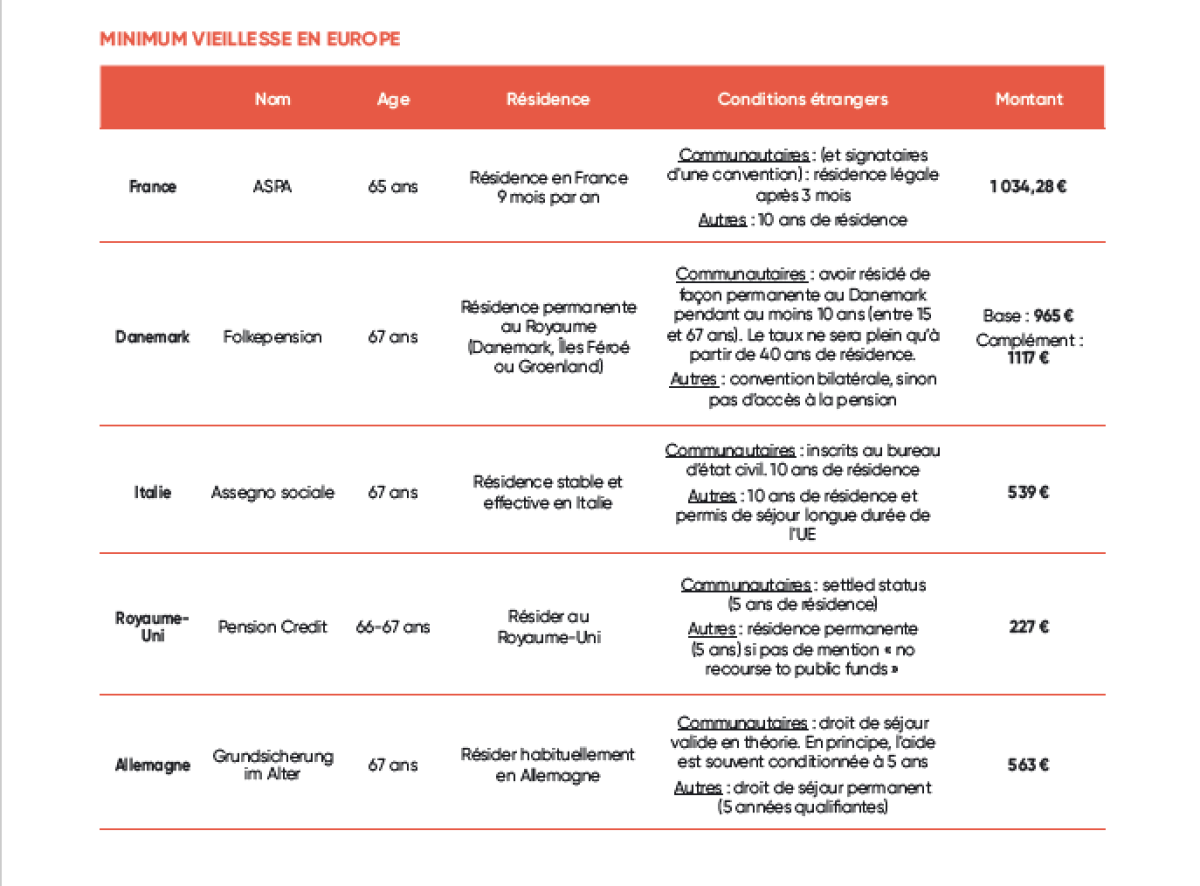

II. Minimum vieillesse : les conditions pour le toucher, qu'on soit Français ou étranger

L’allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA), communément appelée « minimum vieillesse », a pour but d’assurer un niveau de vie minimum aux personnes âgées de plus de 65 ans percevant de faibles revenus. Fin 2022, 559 200 personnes touchaient l’ASPA. Pour un coût d'environ 4 milliards d'euros. Ce coût était de 2,7 milliards en 2018. Selon qu'on soit Français ou européen, communautaire ou étranger extra- communautaire ou étranger issus d'un pays ayant signé une convention bilatérale avec la France, les critères d'éligibilités ne sont pas les mêmes. Étant donné l'augmentation importante du coût annuel du minimum vieillesse, on peut se poser légitimement la question de durcir les conditions d'éligibilité des différents ressortissants, notamment en matière de durée préalable de résidence en France qui devrait être de 10 ans, quelle que soit la situation. La France est d'ailleurs plus généreuse que la plupart des pays européens en la matière.

Les conditions pour les ressortissants des États communautaires

Dans le cas général, pour bénéficier de l’ASPA, il faut être âgé d’au minimum 65 ans (sauf handicap ou ancien combattant, à partir de 62 ans). L’aide est soumise à un plafond de ressources (1034,28€ brut par mois pour une personne seule, et 1605,73€ pour un couple) qui conditionne son obtention.

Pour les étrangers, cela se complique. Les critères sont multiples et les exceptions, nombreuses. Il faut faire la distinction entre les personnes venant d’États communautaires et les autres.

La première catégorie regroupe les cas suivants : les ressortissants d’un État communautaire ; les personnes réfugiées, apatrides ou bénéficiant de la protection subsidiaire ; les personnes ayant combattu pour la France ; les personnes originaires d’un des pays ayant un accord avec la France (Algérie, Andorre, Bénin, Cap-Vert, République du Congo, Gabon, Israël, Madagascar, Mali, Maroc, Monaco, Sénégal, Togo Turquie, Tunisie).

Pour les étrangers se trouvant dans l’un de ces cas, l’obligation d’avoir un titre de séjour depuis 10 ans ne s’applique pas. Ils doivent tout de même résider en France plus de 9 mois par an.

Les conditions pour les ressortissants de pays extra-communautaires

Dans le cas des États extracommunautaires, en plus du plafond de ressources et des 65 ans, il faut résider en France de façon stable et effective pendant au moins neuf mois par an et être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité depuis au moins 10 ans.

Les étrangers extracommunautaires en situation irrégulière ne sont pas éligibles à l’ASPA. Leur statut de migrant, couplé à l’absence de titre de séjour, les empêche de devenir bénéficiaires. Ceux qui sont en situation régulière, mais résident depuis moins de 10 ans sur le sol français ne peuvent pas non plus toucher l’ASPA.

Des conditions spécifiques pour les ressortissants de pays ayant signé un accord bilatéral avec la France

Les conditions préférentielles accordées aux pays susmentionnés, à savoir l’absence d'obligation de possession d’un titre de séjour d’au moins 10 ans, sont permises « sous certaines conditions » selon Servicepublic.fr.

Les ressortissants exemptés de la possession d’un titre de séjour d’au moins 10 ans doivent fournir l’un des documents cités dans l’arrêté du 10 mai 2017. Cela est permis implicitement par les conventions bilatérales signées entre la France et ces pays. Pour l’Algérie par exemple, la Convention générale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire affirme le principe de l'égalité de traitement des ressortissants des deux pays en matière de Sécurité sociale. Ainsi, bien qu’il ne soit pas directement évoqué dans le texte, le minimum vieillesse est accordé aux ressortissants algériens comme aux citoyens français, en témoigne une note d’instruction réseau CNAV. En effet, les traités sont supérieurs aux lois. Même principe avec le Maroc : la Convention générale sur la Sécurité sociale sacralise une égalité de traitement.

Qu’est-ce que ça donne en chiffres ?

Les personnes étrangères représentent, en 2021, 35% des 70 000 allocataires du minimum vieillesse n’ayant jamais cotisé. Ces derniers dépendent du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (SASPA), car ils ne sont rattachés à aucune caisse.

Le montant de l’ASPA s’élève à 1034,28 € par mois pour une personne seule et 1 605,73 € pour un couple. Il faut toutefois préciser qu’une partie des bénéficiaires ne touche pas l’entièreté de la somme puisque ces montants concernent une personne qui ne touche aucun revenu. Les revenus sont déduits de l’aide. Ainsi, une personne seule qui toucherait une pension de 300€ percevrait une pension de 734,28€ d’ASPA.

Des fraudes anormalement élevées

Selon le rapport de la Cour des comptes de 2021 sur la Sécurité sociale, le dispositif d’attribution de l’ASPA laisse à désirer. De plus, nombreuses sont les personnes éligibles qui ne touchent pas l’aide par manque d’information. La Cour dénonce « des taux d’erreurs et des risques de fraude élevés ». Les fraudes de la branche Vieillesse sont imputables à 75% au minimum vieillesse. Cela est principalement dû aux conditions de résidence complexes et peu compréhensibles.

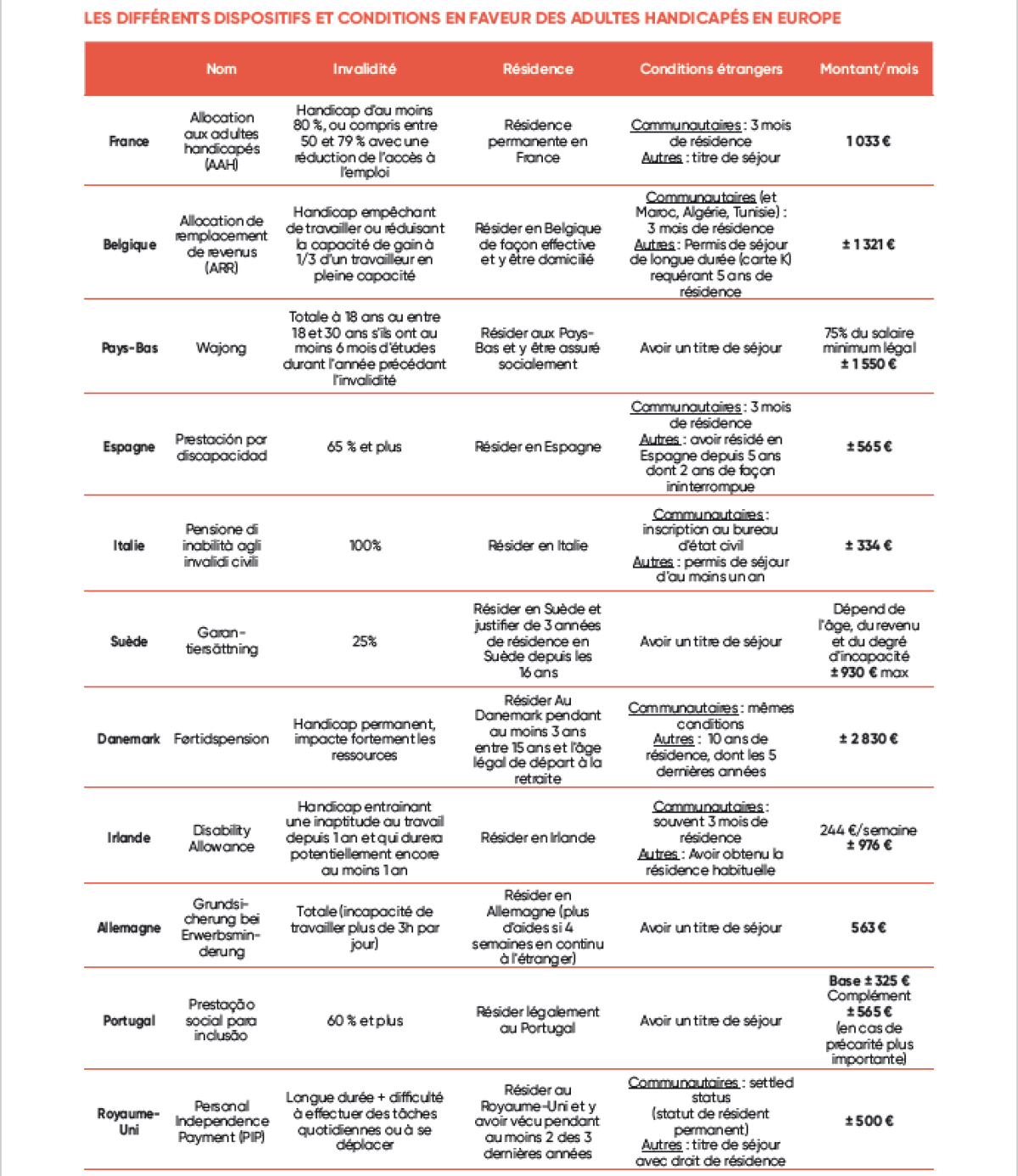

III. Allocation aux adultes handicapés : comparaison des conditions en France et en Europe

En France, 1,29 million de personnes sont allocataires de l’Allocation aux adultes handicapés (AAH) en 2022, pour un montant total de 12 milliards d’euros. Il s’agit d’une aide sociale non contributive versée aux personnes handicapées de plus de 20 ans. Le taux de handicap, déterminé par la Commission des droits pour l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), doit être supérieur à 80 %, ou compris entre 50 et 79 % avec une réduction de l'accès à l’emploi. Il faut aussi résider en France et respecter un plafond de ressources. Parmi les allocataires, 4/5 sont des personnes seules et en majorité sans enfant.

Il faut avoir sa résidence permanente en France et il est requis de ne pas quitter le territoire national pendant plus de trois mois comme c’est le cas pour le RSA et l’ASPA. Il y a toutefois trois exceptions : le cas d’une hospitalisation à l’étranger, le placement dans un établissement ou dans un service médico-social en Belgique ou encore de la poursuite d’études ou stages professionnels. L’Allocation aux adultes handicapés s’élève, pour une personne seule, à 1 033,32 € par mois. Ce montant varie en fonction des ressources et de la composition du foyer.

Et pour les étrangers

L’article L821-1 du code de la Sécurité sociale certifie que les étrangers ressortissants d’un pays communautaire doivent être en situation régulière et résider en France depuis plus de trois mois pour toucher l’AAH. Cette dernière condition n’est pas exigée pour les personnes qui exercent une activité professionnelle, celles qui ont exercé une activité professionnelle et sont en incapacité permanente de travailler pour raisons médicales ou suivent une forma- tion professionnelle, et pour les ascendants, conjoints ou descendants des personnes se trouvant dans les deux situations.

Pour ceux originaires d’un pays extracommunautaire, un titre de séjour, en plus des autres conditions, suffit à rendre éligible à l’AAH.

Les dispositifs équivalents européens

D’autres pays européens ont un système de minimas sociaux pour les personnes handicapées. La plupart ciblent les personnes ayant un handicap qui provoque une incapacité de travailler ou une importante réduction du niveau de vie. Les allocataires sont généralement aidés à compter de l'âge de leur majorité et jusqu'à leur départ à la retraite.

L’accès à l’aide aux personnes handicapées est généralement facilité par rapport à d’autres minimas sociaux. En effet, les conditions d’in- validité réduisent déjà fortement le champ des personnes éligibles. Souvent, un titre de séjour est suffisant.

Tous les pays demandent aux individus de résider de façon stable, légale et permanente sur leur territoire. La Suède exige trois années de résidence depuis l'âge de 16 ans et le Danemark, 3 ans depuis l'âge de 15 ans. Pour le Royaume-Uni, il faut y avoir résidé au moins 2 ans sur les 3 dernières années. Généralement, les ressortissants communautaires sont soumis aux mêmes conditions que les nationaux. La Belgique, L'Espagne et l'Irlande exigent un minimum de trois mois de résidence.

Pour ce qui est des ressortissants extracommunautaires, certains pays sont plus restrictifs. Ainsi, le Danemark impose 10 ans de résidence, dont les 5 dernières années, de façon continue. La Belgique et l'Espagne leur demandent 5 années de résidence.

IV. Allocations familiales : les conditions pour être bénéficiaire en France et à l’étranger

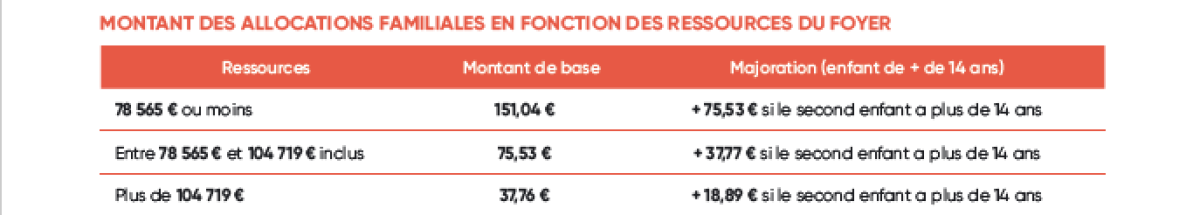

En 2022, les dépenses faites au titre des allocations familiales représentent 13 milliards d’euros sur 59 milliards du risque famille, soit 22 %. Il s’agit d’une aide pour les familles avec au moins deux enfants à charge visant à atténuer en partie les frais liés à l’éducation. Pour y être éligible, il faut résider en France de façon habituelle. Depuis le 1er juillet 2015, les allocations familiales sont distribuées sous conditions de ressources : leur montant varie en fonction des revenus du foyer. Dans la plupart des pays européens, une aide similaire est versée aux parents dès le premier enfant.

Pour les étrangers, ils peuvent toucher les allocations familiales en France à condition de pouvoir prouver un séjour légal pour les communautaires (contrats de travail...) ou d'être bénéficiaires d'un titre de séjour pour les ressortissants extracommunautaires. Toutefois, pour les étrangers, la majorité des États européens exige un titre de séjour délivré avant l’entrée sur le territoire pour pouvoir prétendre aux allocations familiales. La France se distingue dans sa procédure, car bien que le visa valant titre de séjour soit requis à l’entrée, sa validation se fait après l’arrivée, ce qui diffère des pratiques plus strictes observées dans d’autres pays comme la Belgique, les Pays- Bas ou la Suède...

Les conditions pour les Français

Un Français est éligible aux allocations familiales à partir de deux enfants. Le montant de l’allocation dépend du revenu et de la composition du ménage. Il doit aussi avoir sa résidence habituelle en France. En clair, cela signifie qu’il doit y résider, de façon consécutive ou non, au moins 9 mois par an. Il en va de même pour la résidence des enfants : s’ils quittent le territoire pendant une durée supérieure à 3 mois par an, l’aide est suspendue. Cette condition ne s’applique pas dans les deux cas suivants :

● Ils font leurs études ou bénéficient de soins médicaux dans un pays proche et rentrent régulièrement dans le foyer familial.

● Ils font « un séjour à l'étranger pour apprendre une langue étrangère, recevoir des soins, pour suivre ses études ou sa formation professionnelle (apprentissage en entreprise, etc.). »

Concernant le montant des allocations, il varie selon les ressources du foyer. En fonction des ressources, voici les montants pour deux enfants.

Afin de réduire les effets de seuil, un complément dégressif est accordé aux foyers qui dépassent de peu le plafond de ressources...

Quelles exigences pour les étrangers ?

Pour un ressortissant de l’Espace économique européen et la Suisse (communautaire), il faut pouvoir justifier du droit au séjour notamment comme travailleur, inactif ou étudiant. La résidence en France est évidemment exigée. Un enfant à charge doit au moins résider en France. Pour les étrangers extracommunautaires, ce sont les mêmes conditions à cela près qu’il leur faut un titre de séjour pour être dans la légalité et bénéficier du système social.

Distinction entre droit de séjour légal et détention d’un titre de séjour

La différence entre avoir un droit de séjour légal et être bénéficiaire d’un titre de séjour tient au fait que le premier désigne une situation où la présence d’un étranger en France est conforme au droit, même sans posséder de titre de séjour formel, tandis que le second implique la détention d’un document officiel délivré par l'administration française reconnaissant expressément ce droit. Ainsi, un citoyen de l’Union européenne, un mineur étranger ou un demandeur d’asile muni d’un récépissé (document prouvant l'enregistrement de votre demande de titre de séjour à la préfecture) peut être en séjour légal sans avoir de carte de séjour. À l’inverse, un titre de séjour constitue une preuve physique et administrative du droit de rester sur le territoire. Toutes les personnes titulaires d’un titre de séjour sont en séjour légal, mais certaines personnes en séjour légal ne détiennent pas nécessairement de titre de séjour.

Exemple : un citoyen roumain nouvellement arrivé avec deux enfants à charge

•En France : Ce citoyen roumain, en tant que ressortissant de l’Union européenne, n’a pas besoin de titre de séjour pour résider légalement. S’il peut prouver qu’il est en séjour légal (par exemple, avec un contrat de travail ou une déclaration de résidence), il pourra avoir droit aux allocations familiales pour ses enfants, même sans posséder de carte de séjour. La légalité de son séjour suffit. En Belgique par exemple, ce même citoyen roumain, s’il vient d’arriver, doit impérativement demander un titre de séjour belge pour être éligible aux allocations.

Exemple : un ingénieur marocain recruté en CDI avec deux enfants à charge

•En France : Cet ingénieur, en tant que travailleur extracommunautaire, doit d’abord faire homo- loguer son contrat par la Direccte. Après cette homologation, il doit obtenir un visa long séjour valant titre de séjour (VLS-TS) auprès du consulat de France au Maroc. Une fois en France, il valide son titre de séjour en ligne, ce qui lui permet de résider et de travailler légalement. Avec un titre de séjour valide, il peut bénéficier des allocations familiales pour ses deux enfants, à condition de vivre avec eux en France et de s’inscrire auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF). La régularité de son séjour et la résidence effective avec ses enfants sont les critères principaux.

•En Belgique : ce même ingénieur recruté en Wallonie dans un métier en pénurie bénéficie d’une procédure simplifiée : son employeur peut demander un permis unique (qui fait office de permis de séjour et de travail). Une fois le permis unique délivré, il peut entrer en Belgique avec un visa D. Il doit impérativement détenir ce permis unique pour pouvoir prétendre aux allocations familiales. Lorsque le permis est en règle et que les enfants résident avec lui en Belgique, il peut s’inscrire auprès de l’organisme compétent (par exemple la caisse d’allocations familiales wal- lonne) et toucher les allocations familiales.

Les incertitudes de la branche famille

Pour la troisième année consécutive, les magistrats de la Cour des comptes ont refusé de certifier les comptes de la Caisse nationale d’allocations familiales. Le risque d’erreur est ainsi évalué à 8 % des prestations accordées en 2023, soit 6,3 Mds €. Il s’agit aussi bien de trop-perçus que de prestations dues, mais non versées. Le montant de la fraude estimée de la branche famille est compris entre 4,6 % et 5,7 % des prestations versées. Cela représente entre 3,8 et 4,7 milliards d’euros. La fraude détectée en 2024 s’élève à 0,449 milliard d'euros, en augmentation de 20 % par rapport à 2023. Pourtant, cela ne représente qu’une infime partie de la fraude estimée.

Comment procèdent les pays européens ?

Dans tous les pays étudiés, l’allocation est distribuée dès le premier enfant (contrairement à la France). Il faut résider légalement dans le pays concerné. Dans la plupart des cas, les allocations sont versées depuis la naissance jusqu’à la majorité (plus si l’enfant poursuit ses études). Les pays conditionnent souvent l’aide à la simple résidence légale. Toutefois, le Danemark demande d’avoir vécu ou travaillé sur son sol pendant au moins 6 ans au cours des 10 dernières années. En Italie, il faut obtenir un droit de séjour permanent ou un permis de travail de 6 mois.

Distinction entre droit de séjour permanent et non permanent

Le droit de séjour permanent se distingue du droit de séjour non permanent par sa stabilité et son absence de conditions. Un étranger, notamment un citoyen de l’Union européenne ou un membre de sa famille, bénéficie d’un droit de séjour non permanent lorsqu’il réside légalement en France sous certaines conditions (emploi, études, ressources suffisantes, etc.). Ce droit peut être retiré si ces conditions ne sont plus remplies. En revanche, après cinq années de résidence continue et légale en France, cette personne peut acquérir un droit de séjour permanent, qui n’est plus soumis à ces conditions et qui lui garantit une présence durable sur le territoire. Ce droit peut être prouvé, si besoin, par une carte de séjour permanent, bien qu’elle ne soit pas obligatoire. Le droit de séjour permanent ne peut en principe être perdu que si la personne quitte la France pour une période prolongée, généralement de plus de deux ans.

Exemple :

Maria, citoyenne italienne, décide de s’installer au Portugal pour travailler.

• Arrivée et droit de séjour non permanent : À son arrivée, Maria doit s’enregistrer auprès des autorités portugaises et obtenir une certidão de registo de cidadão da União Europeia (certificat d’enregistrement) parce qu’elle prévoit de rester plus de 3 mois. Elle doit justifier qu’elle travaille au Portugal, a un contrat de travail et une assurance maladie. Son droit de séjour est conditionné à son emploi.

• Situation après 3 ans : Maria continue de travailler et de résider légalement au Portugal. Tant qu’elle conserve son emploi ou ses moyens financiers, elle peut renouveler son certificat de séjour.

• Au bout de 5 ans : Après 5 années consécutives de résidence légale au Portugal, Maria peut demander une certidão de residência permanente (certificat de résidence permanente). Ce nouveau statut lui donne un droit de séjour illimité. Elle n’a plus besoin de justifier son emploi, ses ressources, ou sa situation d'assurance pour rester au Portugal.

• Perte du droit permanent : Si Maria décide de quitter le Portugal pendant plus de 2 ans, elle risque de perdre son droit de séjour permanent.

Ahmed, ressortissant marocain, obtient un visa de travail au Portugal :

• Droit de séjour non permanent : Il reçoit un titre de séjour valable 1 an, lié à son contrat de travail. Il doit continuer à travailler pour pouvoir renouveler ce titre.

• Après 5 ans de résidence légale et continue : Ahmed peut demander un titre de séjour permanent, ce qui lui permet de rester au Portugal sans avoir à justifier son emploi ou ses ressources.

• Perte du droit permanent : S’il quitte le Portugal plus de 2 ans ou commet un crime grave, il peut perdre son titre permanent.

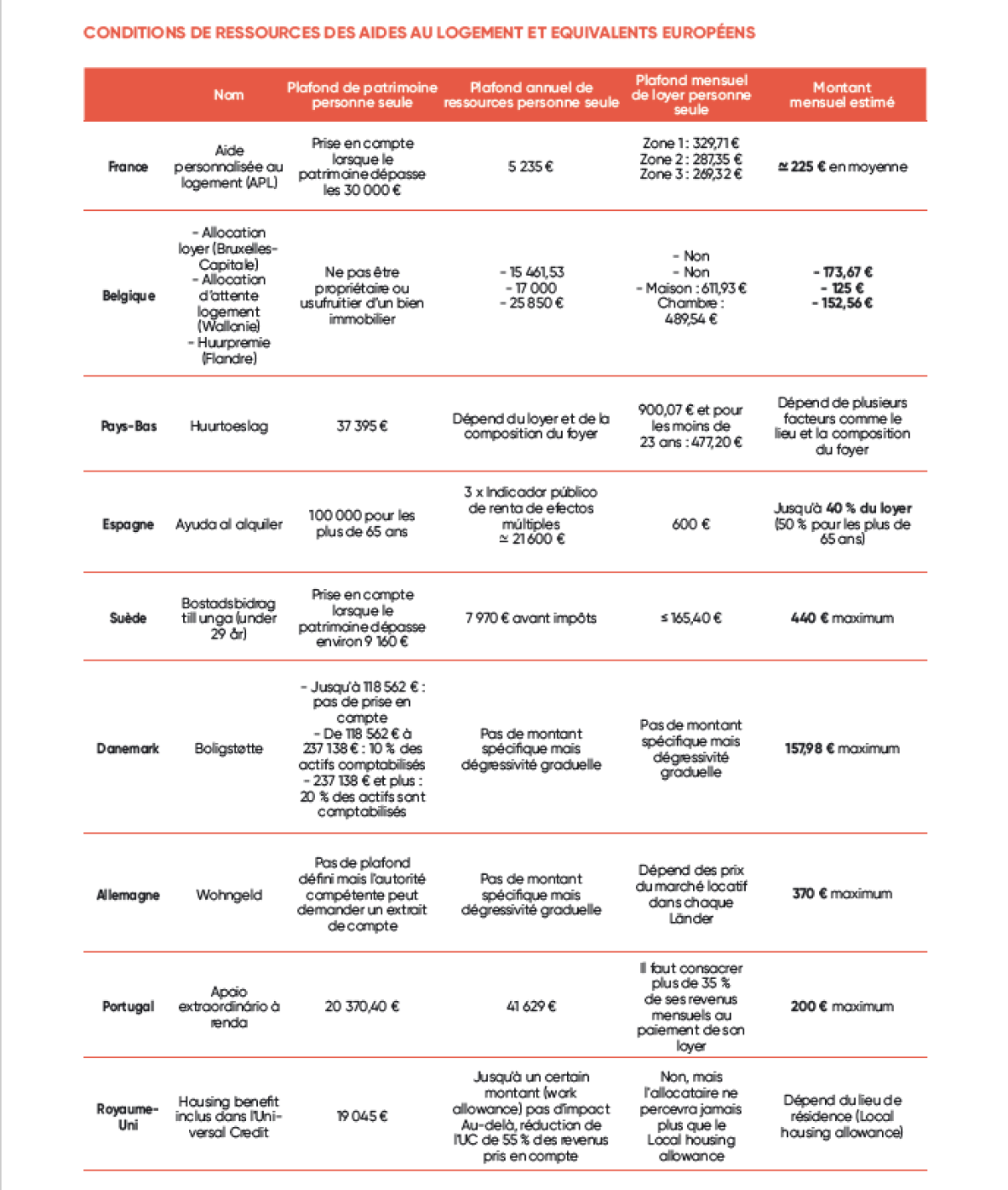

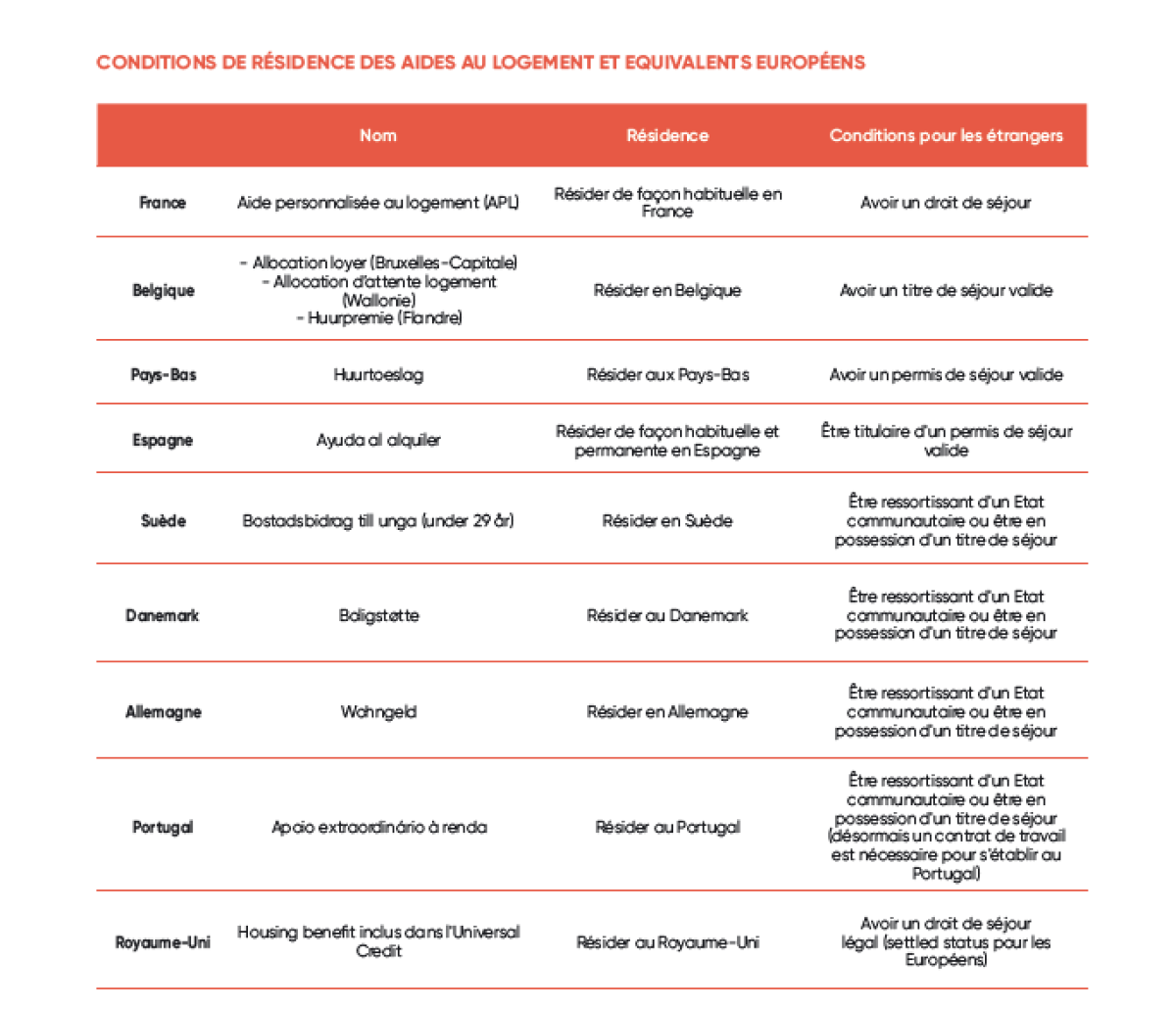

V. Aides au logement en France et en Europe : quelles sont les règles ?

En France, il existe trois aides pour le logement différentes : l’aide personnalisée au logement, l’allocation de logement familiale et l’allocation de logement sociale. Cela représente chaque année plus de 15 milliards d'euros de prestations. Pour y avoir droit, il faut être locataire ou sous-locataire de moins de 30 ans. Le logement, situé en France, doit être la résidence principale du demandeur. Le montant de l'aide varie en fonction de la composition du foyer et de ses ressources. Pour les étrangers, il est nécessaire d'avoir le droit de séjourner légalement en France. Plusieurs tentatives visant à imposer une durée minimale de résidence ont échoué. Dans les autres pays européens, les conditions sont plus strictes. En Belgique, Espagne, Pays-Bas, Suède, Irlande, Portugal, Danemark ou l’Allemagne – exigent que les bénéficiaires étrangers soient en possession d’un titre de séjour valide ou soient ressortissants d’un État de l’Espace économique européen.

Les conditions pour les Français

Pour toucher les APL, il faut être locataire ou sous-locataire à la condition d'être âgé de moins de 30 ans ou d'être hébergé chez un accueillant familial. Elle est attribuée pour un seul logement qui doit être la résidence principale du demandeur, occupé au moins 8 mois par an. Le logement doit évidemment être situé en France et respecter les conditions de décence.

Les APL sont attribuées sous conditions de ressources. Les plafonds varient en fonction du foyer, de la localisation du logement et du prix du loyer. En outre, il faut être présent sur le territoire au moins 9 mois par an.

Les conditions d’obtention pour les étrangers

Pour bénéficier des APL, les étrangers doivent justifier d’un séjour long et stable en France. L’un de ces documents leur est demandé : visa long séjour, carte de résident, récépissé d’une demande de renouvellement de titre de séjour, autorisation au séjour de plus de 3 mois, titre pluriannuel.

Le seul titre de séjour rend éligible aux aides au logement. Plusieurs tentatives ont été lancées pour exiger une durée de séjour minimale sur le territoire français.

●Avec la loi Immigration certains parlementaires souhaitaient durcir les conditions en demandant aux étrangers d’être présents depuis 5 ans sur le territoire ou 2 ans et demi s’ils travaillent.

L’article 19 en question a été censuré par le Conseil constitutionnel. Toutefois, ce dernier ne s’est pas réellement prononcé sur le fond de la proposition, mais plutôt sur la forme. Cet article 19 a été jugé comme étant un « cavalier législatif ». Cela signifie que la mesure introduite par amendement n’a aucun lien avec le texte. L’article est supprimé pour garantir la cohérence globale de la loi.

● Une proposition de loi référendaire "visant à réformer l’accès aux prestations sociales des étrangers", a repris le même article dans le cadre de la procédure du référendum d’initiative partagée (RIP). Le Conseil constitutionnel a censuré l’article premier, portant sur les conditions de résidence des étrangers, car « les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu’ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français. » L’article est cette fois rejeté après une étude.

● Finalement, prenant acte des décisions du Conseil des sages, une proposition de loi a été déposée au Sénat le 3 février 2025 et transmise à l’Assemblée nationale le 19 mars 2025. Elle est actuellement examinée en commission des affaires sociales. Le texte prévoit une durée minimale de séjour de 2 ans sur le territoire français pour bénéficier d’aides sociales. Mais les conventions bilatérales de Sécurité sociale font obstacle à cette réforme pour de nombreux pays. C’est par exemple le cas avec des pays d’Afrique subsaharienne comme l’Algérie et le Maroc.

Les différents dispositifs européens

La plupart des pays européens ont un système d'aides au logement. Ils exigent un séjour légal et régulier sur leur sol. Souvent l'aide est conditionnée à un plafond de patrimoine et de ressources. Parfois, un loyer maximal est fixé, au-delà duquel l'aide n'est plus distribuée.

Conclusion : les réformes à mettre en œuvre pour conditionner les aides sociales

Pour une obligation de résidence de 4 à 5 ans afin de toucher des prestations sociales non contributives

La question de la conditionnalité des prestations sociales aux étrangers non européens à une durée régulière de séjour en France est encadrée dans notre droit à la fois par la jurisprudence constitutionnelle nationale (notamment une décision du 11 avril 2024), mais aussi par la jurisprudence européenne (CJUE, 29 juillet 2024, C-112/22 et C-223/22) ainsi que s’agissant des enfants présents en France quelles que soit leurs conditions d’entrée sur le sol national (CJUE, 19 décembre 2024, C-664/23).

Par ailleurs, difficulté supplémentaire, s’applique un principe de faveur en direction des bénéficiaires : une législation plus restrictive au niveau européen ne pourra pas prévaloir sur la jurisprudence nationale plus favorable et inversement. Il est donc essentiel de considérer l’état des différentes sources de jurisprudence afin de pouvoir dégager des axes de réforme « sécurisés » sur le plan juridique.

Une limite de 5 ans au niveau européen, mais écartée au niveau français en vertu du principe de faveur.

Il ressort de la jurisprudence européenne (CJUE, 29 juillet 2024 op.cit) que la condition de résidence posée par la législation italienne de 10 ans, dont les deux dernières années de manière continue, pour toucher le « revenu de citoyenneté », une prestation sociale visant à assurer un minimum de subsistance, constituait une discrimination indirecte vis-à-vis des ressortissants des pays tiers résidents de longue durée, alors même que cette condition s’appliquait aux ressortissants nationaux. « Elle affecte principalement les non-nationaux », dans la mesure où la directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée prévoit « une condition de résidence légale et ininterrompue de cinq ans sur le territoire d’un État membre pour qu’un ressortissant de pays tiers puisse avoir le statut de résident de longue durée.» Ainsi la durée de résidence maximale autorisée par la directive européenne pour bénéficier de prestations sociales de toutes natures est de 5 ans.

Le Conseil constitutionnel français dans sa décision du 11 avril 2024 indique que les dispositions de la Constitution « ne s’opposent pas à ce que le bénéfice de certaines prestations sociales dont jouissent les étrangers en situation régulière sur le territoire français soit soumis à une condition de durée de résidence ou d’activité (…) [dès lors que celle-ci] ne [soit pas d’une durée] telle qu’elle prive de garanties légales ces exigences. » Elle censure la rédaction de l’article 1 de la proposition de loi qui conditionnent le bénéfice du droit au logement, de l’aide personnelle au logement, des prestations familiales et de l’allocation personnalisée d’autonomie à une durée minimale de résidence stable et régulière en France de 5 ans ou à l’affiliation à un régime obligatoire de sécurité sociale au titre d’une activité professionnelle en France à une durée de 30 mois, étant donné que « les étrangers jouissent des droits à la protection sociale, dès lors qu’ils résident de manière stable et régulière sur le territoire français » (§10).

Le Conseil constitutionnel considère donc qu’en « subordonnant le bénéfice de prestations sociales, dont certaines sont au demeurant susceptibles de présenter un caractère contributif, pour l’étranger en situation régulière non ressortissant de l’Union européenne, à une condition de résidence en France d’une durée d’au moins cinq ans ou d’affiliation au titre d’une activité professionnelle d’une durée d’au moins trente mois, les dispositions de l’article 1er portent une atteinte disproportionnée à ces exigences ».

Il ressort de la combinaison de la jurisprudence européenne et de la jurisprudence nationale qu’une durée de 5 ans est licite, mais pas davantage, pour conditionner aux étrangers en situation légale le bénéfice de prestations sociales, puisque cette durée correspond à celle imposée par la directive relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée. De plus, la jurisprudence française applique un principe de faveur qui exclut cette durée maximale (5 ans ou 30 mois d’affiliation au titre d’une activité professionnelle) dès lors que des ressortissants de pays tiers à l’Union résident « de manière stable et régulière sur le territoire français. » Elle n’exclut cependant pas qu’un délai spécifique leur soit imposé, mais inférieur au double délai censuré.

Par ailleurs, une difficulté supplémentaire est désormais imposée par la jurisprudence européenne (CJUE, 19 décembre 2024 CAF des Hauts-de-Seine contre TX) qui précise qu’un État membre ne peut exclure du bénéfice des allocations familiales le travailleur étranger dont les enfants, nés dans un pays tiers, ne justifient pas d’être entrés régulièrement sur son territoire. En l’état, les allocations familiales deviennent par principe inconditionnelles, pour l’ensemble des enfants présents sur son territoire, à condition que leurs pa- rents soient en situation régulière.

La solution juridique : un alignement pour l’ensemble des résidents en France sur une durée de 5 ans

Dans le cadre européen, la durée de 5 ans de résidence régulière est imposée par la directive du 25 novembre 2003 relative aux ressortissants des pays tiers résidents de longue durée. La jurisprudence européenne écarte le motif selon lequel les nationaux seraient également soumis au même critère de durée dérogatoire. La jurisprudence constitutionnelle française s’appuie davantage sur le principe d’égalité de traitement entre les citoyens et les étrangers (qu’ils soient européens ou tiers à l’Union) en situation régulière, pour écarter précisément une durée de résidence de 5 ans ou d’affiliation de 30 mois (calée pour la 1ère sur les exigences de la directive de 2003). Le Conseil constitutionnel ne dit rien en revanche d’une durée plus courte qu’il autorise, mais dans la mesure où elle ne fait pas obstacle à « la mise en œuvre d’une politique de solidarité nationale en faveur des personnes défavorisées. » (§9).

Le fait d’imposer un critère uniforme de résidence régulière de 5 ans pour ouvrir le bénéfice des prestations non contributives à l’ensemble des personnes présentes sur le territoire national, qu’elles soient citoyennes ou non, élimine le grief qui pourrait être soulevé d’une atteinte au principe d’égalité de traitement entre nationaux et non nationaux. La durée de 5 ans est celle posée par la directive européenne de 2003 relative aux résidents de longue durée. Elle fait cependant porter un risque juridique, car elle est identique à la durée censurée par la jurisprudence du Conseil constitutionnel du 11 avril 2024. Une durée de 4 ans pourrait être une alternative choisie. En seraient cependant exclues les allocations familiales en vertu de la jurisprudence européenne du 19 décembre 2024, qui conduit à reconnaître l’inconditionnalité de leur bénéfice sur le simple critère de résidence, régulier ou non des enfants, lorsque les représentants légaux sont en situation régulière.

À lire aussi : Combien la France compte d'effectifs publics en plus par rapport à la moyenne européenne ?

À lire aussi : Agnès Verdier-Molinié : « Faire une année blanche est la seule option crédible possible »

À lire aussi : Référendum budgétaire ? l’exemple des votations suisses