Alerte sur le coût des arrêts maladies

L’Assurance maladie a sorti son rapport charges et produits qui fait le point sur les grands enjeux de dépenses de santé en 2025 et dresse des pistes de réformes. Le rapport revient comme chaque année sur les indemnités journalières (10 Mds € pour les seuls arrêts maladie, 16 Mds € si on inclut les AT-MP et la maternité) et formule plusieurs propositions pour endiguer leur progression. La Cnam propose de transférer tout ou partie de l’indemnisation entre le 4e et le 7e jour sur les employeurs pour une économie de 500M€ environ. Les entreprises pourraient en contrepartie obtenir un jour d’ordre public (qui ne pourrait être pris en charge ni par l’assurance-maladie, ni par les entreprises ni par les complémentaires santé), sauf pour les personnes en ALD. ou bien plafonner la prise en charge. Ce rapport intervient au moment où le Hcaam a aussi présenté son rapport pour un redressement durable de la Sécurité sociale, de même que le Medef qui a listé ses propositions pour la qualité et la pérennité du système de soins. Là encore l’inflation des indemnités journalières est au cœur des débats. Notons que ces analyses comportent toutes un angle mort de taille puisque les arrêts de travail dans la fonction publique ne sont pas inclus dans les IJ. Pourtant, ces absences ont coûté 15 milliards d'euros en 2022 (source Igas).

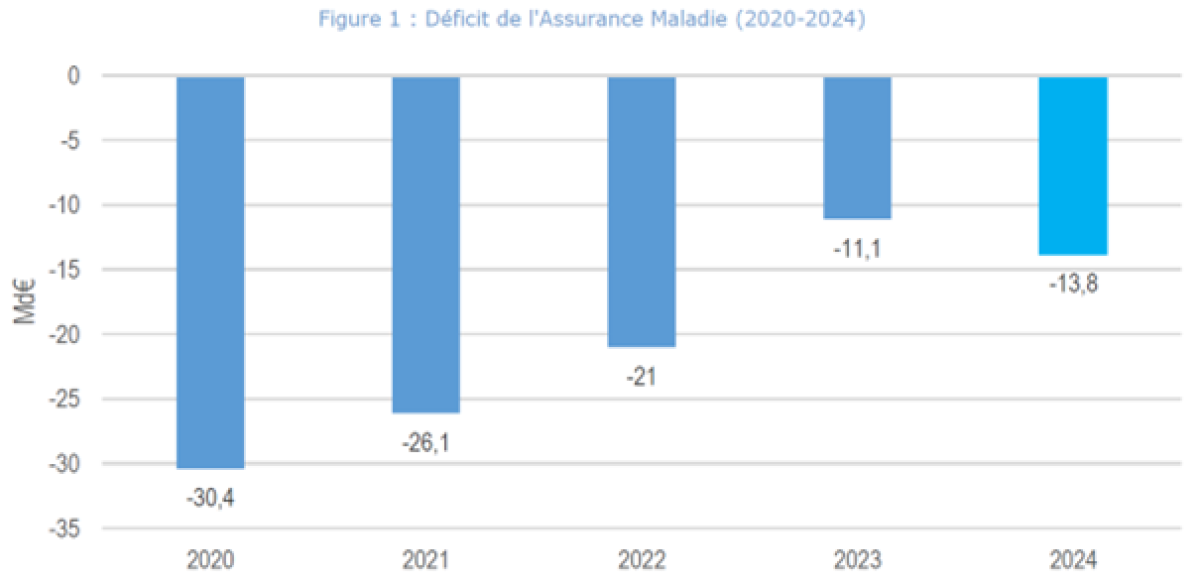

La Cnam vient de publier son rapport Charges et Produits 2026. Le rapport revient sur les dépenses d’assurance-maladie (251 Mds €) et le déficit qui après avoir momentanément renoué avec l’équilibre en 2018 a depuis replongé.

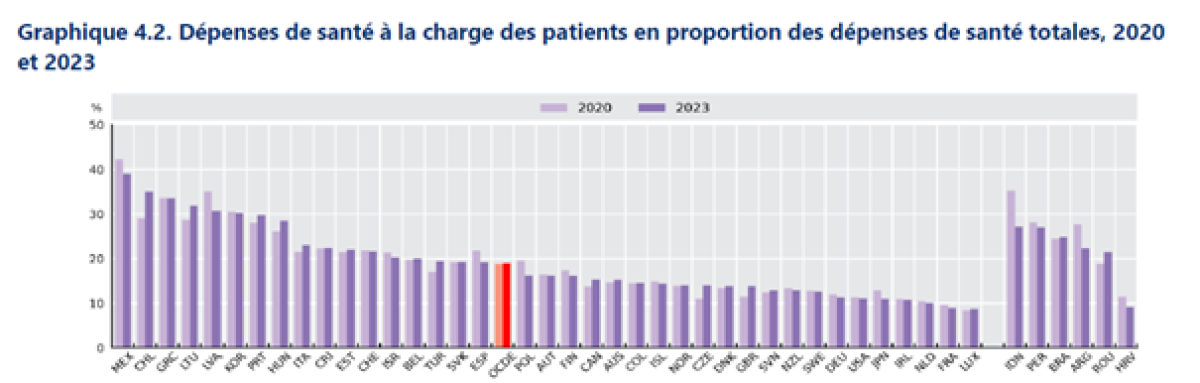

Au déficit de l’assurance-maladie[1] s’ajoute le déficit des hôpitaux qui devrait s’établir à -3,5 Md € en 2024, un niveau jamais atteint depuis 20 ans. Le rapport indique que sans mesures nouvelles et au rythme d’évolution des dépenses, le déficit passerait de -16 Mds € en 2025 à -19 Mds € en 2029. Il faut souligner qu’avec 9% de reste à charge, la France est le pays (avec le Luxembourg) qui affiche le reste à charge le plus faible des pays de l’OCDE.

Le rapport explore ensuite les grands champs de dépenses maladie pour faire des propositions de réforme. Parmi les thèmes abordés, la prévention, la coordination ville-hôpital, les maladies chroniques, la dépense de médicament, les « rentes économiques » de certains offreurs de soins, la qualité et la pertinence des soins. Les indemnités journalières depuis plusieurs années occupent une place importante dans les pistes d’économies. Précisons que l’analyse comporte des angles morts comme les dépenses en espèces dans la fonction publique (indemnisation des arrêts de travail) où l’administration est son propre assureur ne sont pas prises en compte dans les IJ, ce qui implique que les dépenses en santé seraient encore bien supérieures si on les incluait. Selon les rapports publiés par l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) et l'Inspection générale des finances (IGF), ces absences ont coûté 15 milliards d'euros en 2022.

Les indemnités journalières (IJ)

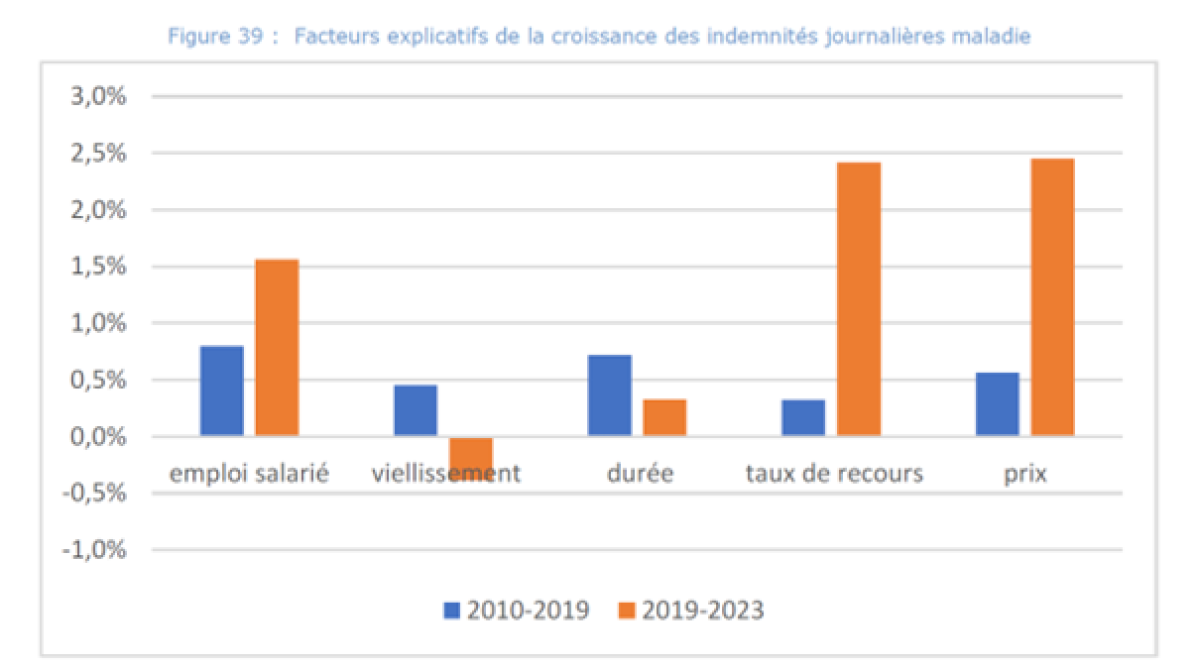

Le rapport chiffre de façon précise les tendances à l’œuvre sur les IJ qui ont connu une croissance de près de 29 % entre 2010 et 2019 puis de 28% entre 2019 et 2023, soit une accélération avec une croissance annuelle moyenne de 6% sur la seconde période. Toutes durées confondues en effet, le montant des indemnités journalières (IJ) versées au titre d'un arrêt de travail en 2023 a dépassé les 10,2 milliards d'euros (auxquels s’ajoutent 4 Mds € pour les arrêts AT-MP et 2,7 Mds € pour les arrêts maternité).

Plusieurs facteurs expliquent cette augmentation et sont autant de pistes de réflexion pour dégager des économies :

- D’abord les IJ sont liées à l’emploi salarié et la hausse de celui-ci augmente le poids des dépenses d’indemnités

- Le vieillissement de la population salarié joue évidemment un rôle important sur le volume et la durée des IJ.

- Le montant des IJ calé sur le salaire (mais plafonné) est lié aussi à l’évolution des salaires. En moyenne, le montant journalier des IJ est passé de 31 € en 2010 à 36€ en 2023.

Au total les facteurs économiques et démographiques expliquent 57% de la progression des dépenses sur 2019-2023. Le reste s’explique par une hausse des sinistres (fréquence et durée).

C’est surtout la hausse de la sinistralité et la hausse des salaires qui ont le plus contribué à la hausse de la dépense. Sur la hausse des salaires, le gouvernement peut mettre en avant sa mesure adoptée en PLFSS 2025 et mise en œuvre depuis le 1er avril dernier d’abaisser de 1,8 à 1,4 fois le SMIC et le plafond d’indemnisation pour un gain estimé à 0,4 Md €. Notons que pour les fonctionnaires, le gouvernement a aussi acté une baisse de la base de remboursement 100 à 90% du traitement indiciaire brut pour une économie initialement évaluée à 900 M€.

Le gouvernement veut maintenant agir sur le nombre d’arrêts. Sur ce point, le rapport de l’assurance-maladie souligne une hausse pour les arrêts de plus de 3 mois sur les tranches extrêmes – moins de 29 ans et plus de 60 ans qui représentent 53% de la croissance des jours indemnisés. La hausse des arrêts de plus de 3 mois, quelle que soit la tranche d’âge depuis le Covid ne semble pas refluer.

Les ALD non exonérantes

Au sein de cette hausse, la CNAM souligne le poids des ALD dites non exonérantes. Il s’agit d’un dispositif particulier qui prévoit, en cas de soins continus de plus de 6 mois, que l’assuré peut bénéficier d’un déplafonnement des indemnités journalières sur une période de trois ans au lieu des 360 jours glissants sur 3 ans. Les principales pathologies couvertes par ce dispositif sont celles liées à la dépression légère (33% de ces situations) et aux troubles musculosquelettiques (32%). La sortie du dispositif d’« ALD non exonérante » se fait lors d’une reprise de travail ou lorsque le service médical ayant constaté une incapacité stabilisée reclasse le salarié au titre de l’invalidité.

Les dépenses d’IJ liées à des soins continus de plus de 6 mois (ALD non exonérante) représentent, en 2023, 3 fois celles des personnes en affection de longue durée : 3,17Md€ pour 401 000 arrêts. Le nombre d’arrêts concernés augmente chaque année de plus de 6,4% alors que les arrêts de travail des ALD n’ont augmenté que de 0,9% par an.

Selon la CNAM une partie de l’explication réside dans l’application de durée d’arrêt qui ne respecte pas les référentiels élaborés avec la HAS. Ainsi, elle a constaté dans ses données :

- Pour les troubles anxio-dépressifs mineurs (TADM) : Une large part d’arrêts dépasse la durée recommandée de 14 jours. Parmi les prescripteurs dépassant la durée recommandée (14 jours), 10% (3 015) ont prescrit des arrêts pour TADM de plus de 47,5 jours.

- Pour la lombalgie commune : Parmi les prescripteurs dépassant la durée recommandée, 10% (4 106) ont prescrit des arrêts pour lombalgie commune de plus de 26,3 jours contre 5 jours recommandés.

- Pour la sciatique : 13% des arrêts dépassent la durée recommandée de 35 jours. Parmi les prescripteurs dépassant la durée recommandée, 50% (2 984) ont prescrit des arrêts pour sciatique de plus de 59 jours et 10% (597) ont prescrit des arrêts pour sciatique de plus de 124 jours.

Les propositions de la CNAM

Les propositions de la CNAM s’appuient sur deux leviers : les prescripteurs de soins et les entreprises. A cela s’ajoutent des mesures d’efficience.

Sur les prescripteurs de soins :

- Pour les médecins qui télétransmettent les arrêts de travail, la CNAM propose de suggérer une durée de référence en fonction du motif renseigné.

- La CNAM propose au médecin de prescrire avec l’accord du patient un certificat de télétravail.

Ces mesures s’ajouteraient aux mesures de mise sous objectif et mise sous autorisation préalable (MSO/MSAP) ; mesures déjà mises en œuvre qui suscitent la colère des médecins pour qui l’augmentation du nombre d’arrêts de travail s’explique par d’autres facteurs notamment certains modes de management en entreprise, les conséquences de la démographie médicale, etc.

Dernière suggestion de la CNAM : encourager le partage d’information entre les médecins mandatés par les entreprises pour des contre-visites et l’assurance-maladie et mettre en place un bonus-malus sur les entreprises présentant un taux d’absentéisme élevé.

Le rapport pointe que les arrêts de travail peuvent faire l’objet de vérification soit par le service médical de l’assurance maladie soit par une contre-visite médicale effectuée par un médecin mandaté par l’entreprise. Le rapport souligne que le cadre des contre-visites pourrait être aménagé pour faciliter les échanges entre les médecins mandatés et les services médicaux de l’assurance maladie. Le Rapport semble ainsi se décharger sur les médecins mandatés par les entreprises pour sa mission de contrôle.

S’agissant des patients, l’assurance-maladie propose de supprimer le régime des ALD non-exonérantes et d’encadrer la durée possible des arrêts de travail : 1 mois pour une première prescription, 2 mois pour un renouvellement.

Les propositions de la Fondation IFRAPLa Fondation IFRAP suit de longue date ce sujet de l'indemnisation des arrêts maladie, particulièrement dans le secteur public au titre de nos enquêtes sur l'absentéisme dans l'administration. Nos propositions étaient les suivantes :

2. Pour le secteur privé :

|

Le transfert de la charge des arrêts maladie sur les employeurs

La principale proposition de la CNAM est un report d’une partie de la charge des IJ sur les entreprises.

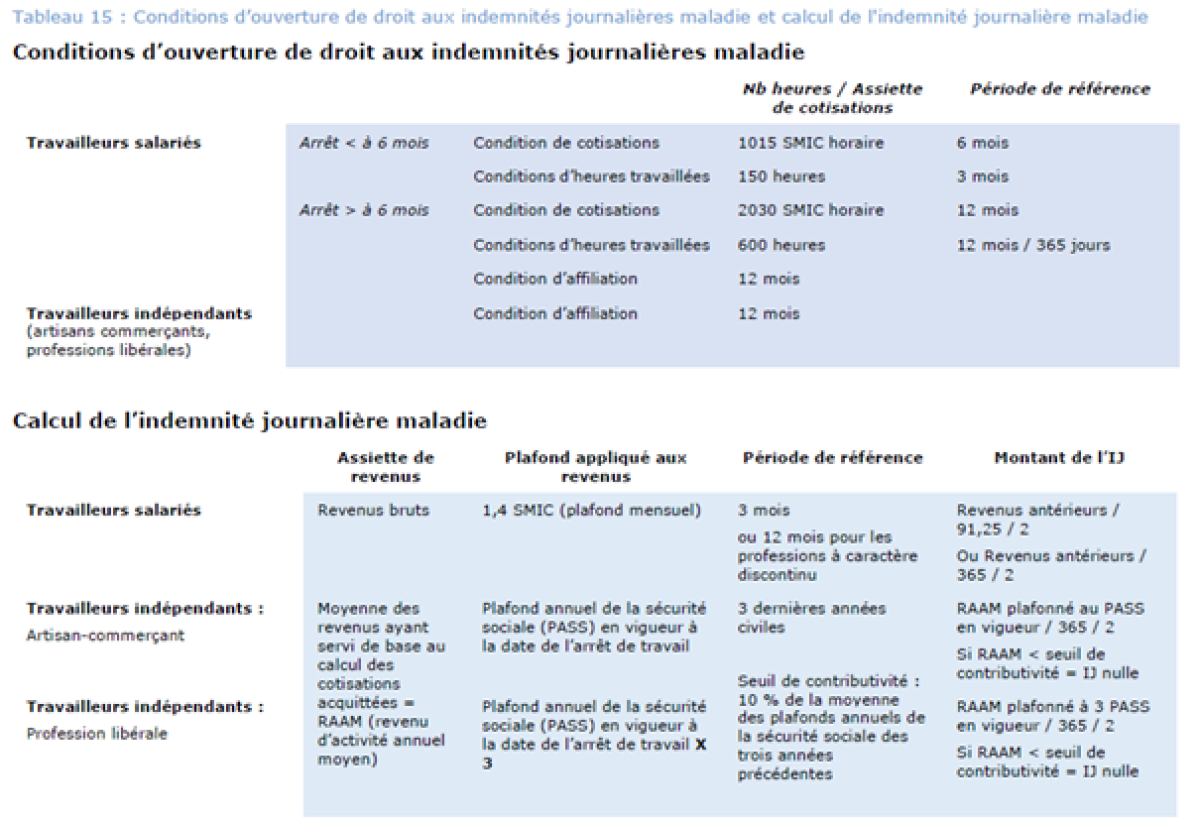

La CNAM détaille la grande complexité des conditions d’ouvertures des droits et de prises en charge.

Elle revient aussi sur les différentes règles de prises en charge par l’employeur des arrêts de travail :

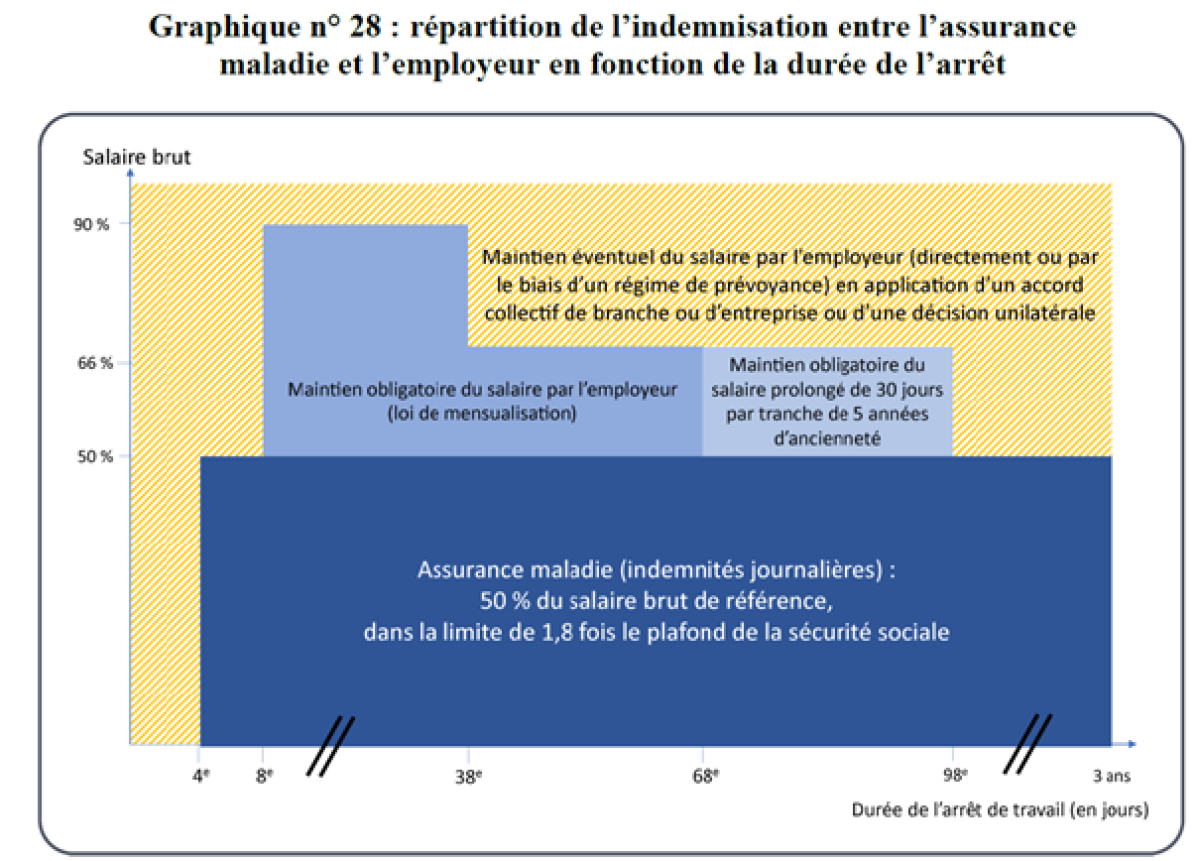

- L’employeur est tenu de verser un complément à celui de l’assurance maladie (50% du salaire plafonné) à compter du 8e jour d’arrêt pour atteindre 90 % du salaire brut les 30 premiers jours puis 66 % les 30 jours suivants pour les salariés justifiant d’une année d’ancienneté.

- La convention collective des cadres de 1947 a créé un régime complémentaire obligatoire qui prévoit le versement par l’employeur d’une cotisation au titre d’une prévoyance complémentaire (1,5 % du salaire). Les garanties couvertes peuvent concerner le décès, l’invalidité ou les arrêts de travail. Dans ce cadre, l’entreprise peut être amenée à couvrir les trois premiers jours de carence et/ou le complément employeur sur une durée plus longue que celle imposée par la réglementation.

- Par ailleurs, l’employeur est tenu d’appliquer les conventions collectives et accords de branches du secteur de l’entreprise qui peuvent prévoir des garanties pour les cadres et les non-cadres qui complètent le maintien de salaire ou interviennent en relais de celui-ci.

- En 2017, 77 % des établissements regroupant 91 % des salariés proposent un contrat de prévoyance à l’ensemble des salariés ou à une partie d’entre eux ; 23 % des établissements regroupant 8 % des salariés n’en proposent pas.

- L’enquête de protection sociale complémentaire d’entreprise (PSCE) de 2009 révélait que pour plus de 80% des salariés, la prise en charge était totale au 4e jour et au 7e jour.

- L’enquête PSCE de 2017 précisait que 2/3 des salariés travaillaient dans un établissement dans lequel l’employeur prenait en charge les trois premiers jours de carence avec des variations selon la catégorie socioprofessionnelle, le type de contrat de travail ou la taille des entreprises.

La charge financière assumée directement par les entreprises au titre du maintien de salaire en cas de maladie est évaluée à 5 Md€ en 2022. Le montant des prestations des garanties d’assurance est en outre évalué à 6,7 Md€ en 2023. Les dépenses supportées par les entreprises au titre de l’indemnisation des arrêts de travail ont donc atteint plus de 11,6 Md€, soit un montant comparable à l’assurance maladie (12 Md€).

La Cnam propose pourtant un nouveau transfert aux employeurs du 4e au 7e jour. L’Assurance Maladie n’interviendrait qu’à compter du 8e jour et l’employeur assurerait obligatoirement le versement de l’équivalent de la part Assurance maladie (50%) et de sa part complémentaire du 4e au 7e jour d’arrêt maladie. Cette mesure permettrait d’économiser 470 M€ sur la base des dépenses de 2022 selon la Cour des comptes qui s’est penchée sur le sujet. Mais elle entrainerait un surcroît de dépenses de 660 M€ pour les entreprises.

Pour compenser le coût du transfert, le rapport propose un jour de carence d’ordre public (qui ne pourrait être pris en charge ni par l’assurance-maladie, ni par les entreprises ni par les complémentaires santé), sauf pour les personnes en ALD. Ou bien encore, une autre possibilité serait de plafonner la part couverte par l’employeur. La Cnam propose en outre d’introduire des contrats de prévoyance responsable qui plafonneraient l’indemnisation à 90% du revenu net du salarié.

Le rapport suggère aussi un bonus-malus pour les entreprises présentant un taux d’absentéisme très atypique au regard de leur secteur d’activité, de leur région et de leur strate. On notera au passage que dans l’expérimentation qui a été menée, les collectivités territoriales et l’administration hospitalière affichent une part d’entreprise avec des taux d’absentéisme très élevés (supérieurs à 40% de la moyenne nationale) de respectivement 11 et 28%.

Sans surprise ces propositions ne rejoignent pas celles du Medef qui propose de s’attaquer à la hausse des IJ par d’autres moyens : D’abord auprès des prescripteurs de soins :

Le MEDEF propose surtout d’aller plus loin que les mesures prises dans le PLF 2025 pour responsabiliser les patients face aux arrêts de travail avec trois mesures fortes :

|

[1] Dépenses d’assurance maladie et ONDAM ne se recouvrent pas