Aides sociales non obligatoires : un coût annuel que l'on peut estimer à 11 Mds d'euros

Quel est le montant des aides et actions sociales extralégales ou facultatives en France ? À cette question non seulement la DREES, mais également l’IGF n’en savent toujours rien… sur le plan consolidé. Cette situation pourrait cependant bientôt évoluer puisque l’enquête ASCO de la DREES de 2015 devrait être actualisée à l’automne 2025… Il existe cependant quelques données partielles permettant d'estimer à près de 11 milliards d'euros le montant de ces aides sociales non obligatoires. Et que trouve-t-on? des prestations allant de l'aide à l'ameublement d'appartement (achat de canapé, d'imprimantes, d'électroménager) à la fourniture de bons de transports, d'entrées dans des restaurants dédiés, de l'aide alimentaire ou au permis de conduire, des aides pour faire du sport, prendre des vacances, s'habiller, se chausser, pour aller à la piscine, des prêts d'honneur, des majorations d'AIS (aides individuelles de solidarité) etc. Le tout avec un cumul possible entre tous les intervenants, surtout s'ils sont locaux puisque ces aides subsidiaires ou interstitielles reposent pour les financeurs territoriaux sur leur "libre administration". Elles peuvent majorer des aides existantes, ou explorer des besoins non couverts par les prestations légales... avec pour seule finalité leur caractère "social", généralement sans aucune coordination, parfois sans prise en compte des capacités contributives mais surtout sans prendre en compte les aides déjà versées par d'autres financeurs pour des besoins identiques.

Qu’est-ce que les prestations extralégales ou facultatives ?

Dans son dernier rapport thématique L’aide et l’action sociale en France, Edition 2022, la DREES (février 2024) propose une première définition de l’aide et de l’action sociale facultative :

L’aide sociale dite « extralégale » ou facultative (…) reprend les dispositifs de l’aide sociale légale, mais (…) le pourvoyeur d’aide décide de montants plus élevés ou de conditions d’attribution plus souples (par exemple, l’extension de l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) aux groupes iso-ressources (GIR) 5 et 6, la prestation légale ne concernant initialement que les personnes GIR 1 à 4 plus dépendantes) ;

L’action sociale, parfois dite « facultative », (…) recouvre tout ce qu’une collectivité ou un acteur de la protection sociale mène auprès de personnes dans le besoin, en dehors ou en complément des régimes de sécurité sociale et de l’aide sociale. (…) il comprend par exemple des actions collectives de prévention, des aides monétaires ou en nature, la gestion d’établissements sociaux ou médico-sociaux, ou encore de services d’aide à domicile, d’établissements d’accueil du jeune enfant, etc. »

Dans une récente revue de dépenses de juillet 2025, Divergences territoriales dans les modalités d’attribution des aides sociales légales (AAH, AEEH, PCH, APA, ASH) et panorama des aides extralégales, l’IGF précise (notamment dans son annexe VI) les fondements juridiques de ces dépenses « facultatives[1] » :

Pour les collectivités locales[2], cette action découle du principe de libre administration des collectivités territoriales (art.72 de la constitution) et se décline en vertu ;

Du principe de subsidiarité : les aides extralégales viennent en complément des aides légales pour les adapter au contexte local ;

Du principe de spécialité territoriale : elles sont théoriquement réservées aux habitants du ressort d’un territoire déterminé et attribué suivant un principe d’égalité devant le service public. Mais aussi suivant un principe de spécialité matérielle impliquant que ces aides ne puissent avoir qu’un caractère social.

Les caisses de sécurité sociale disposent également de la faculté de fournir des aides extralégales. Par exemple la CNAV agit en ce domaine sur le fondement de l’art. L.222-1 du Code de la Sécurité sociale, mais c’est aussi vrai pour les CAF ou les CPAM.

Le montant total des aides et actions sociales extralégales demeure inconnu, mais devrait dépasser les 11 Md€

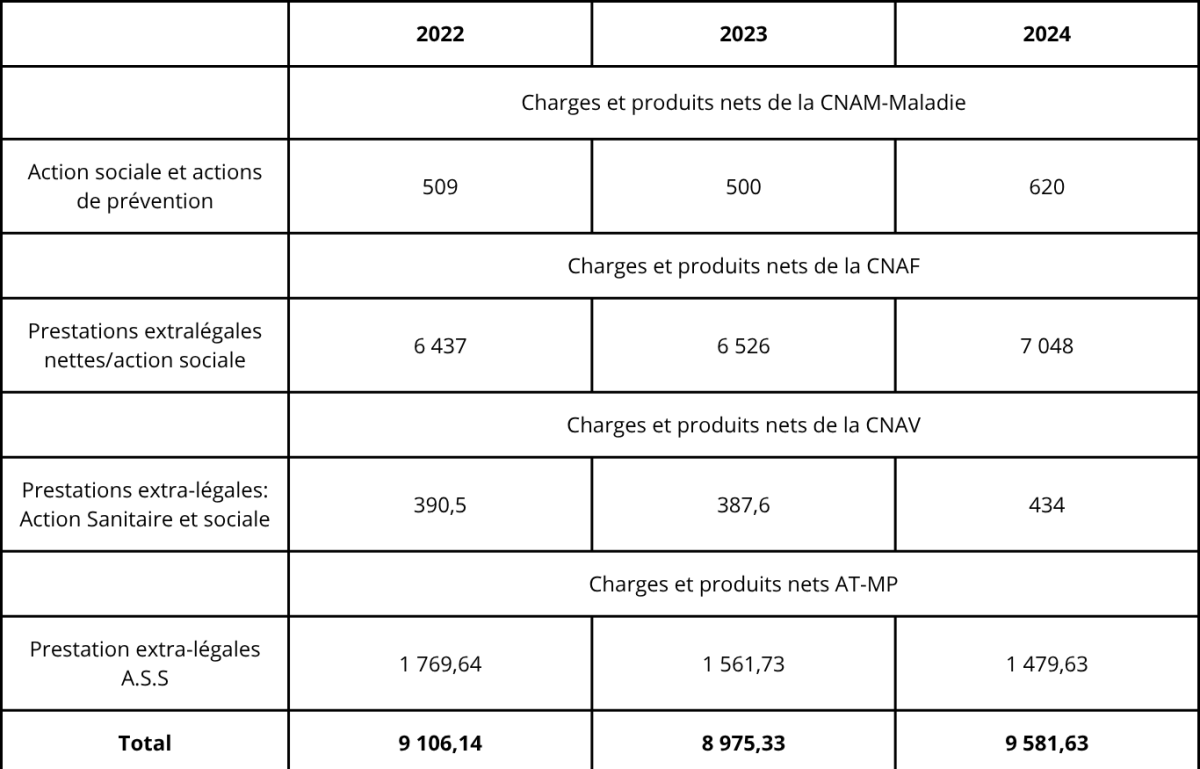

Les montants connus se limitent à ceux publié dans les comptes "combinés" dans les branches de la Sécurité sociale [3]. Elles font apparaître un montant total de prestations extralégales d’environ 9,6 Md€ en 2024 en hausse par rapport à 2023 de près de 6,7% sur un an (+606,3 M€). On précisera que la 5e branche dépendance (CNSA) ne dispose pas pour le moment de crédits relatifs à des actions ou prestations extralégales.

L’aide extralégale des CAF – des aides qui vont jusqu’à l’ameublement des habitationsLes services et équipements aux familles ont représenté pour les CAF des aides d’un montant de plus de 7 milliards d’euros en 2024[4]. Cette augmentation inédite de +6% (+420 M€) entre 2023 et 2024 est la traduction de la COG (convention d’objectifs et de gestion) conclue entre l’État et la CNAF pour la période 2023-2027, afin de « poursuivre le développement de services de proximité pour les familles en tout point du territoire et de soutenir davantage les équipements existants pour garantir leur pérennité. » Comme l’a relevé récemment le Figaro[5], les aides extra-légales des CAF sont parfois très généreuses, et permettent d’acheter lave-vaisselle, imprimante voir lit. Ce que l’on traduit par « l’aide à l’équipement ménager mobilier. » Un pointage réalisé par le quotidien montre que ce dispositif extralégal existe dans les CAF de Corrèze, de l’Oise, des Hauts-de-Seine, à Paris, en Seine-et-Marne, en Isère, dans la Sarthe, l’Yonne, la Haute-Loire, le Nord et la Vienne. La CNAF répond qu’elle n’est pas en mesure de connaître l’enveloppe totale de cette aide, mais précise que « les aides financières individuelles ont représenté un montant total de dépenses de 223,2 M€, dont 54 M€ pour les dépenses liées à l’amélioration du cadre de vie. » |

Par ailleurs s’y ajoutent les prestations facultatives dispensées par France Travail[6] sous le vocable d’aides à la reprise d’activité[7]. Hors ASS (allocation de solidarité spécifique) qui est un dispositif légal financé par l’État, transitant par l’ex-Pôle Emploi – et dont l’existence est en suris – depuis 2024[8]), on trouve en particulier l’aide à la garde d’enfants, l’aide à la mobilité (bons de transports et de réservation SNCF), aide au permis de conduire B,[9] etc.). Faute d’accès aux comptes de France travail, il n’est pas possible d’en évaluer la totalité des montants. On peut toutefois les approcher pour l’année 2019[10] hors aides au permis B[11] (l’aide pouvant monter à 1.200€) entre 400 et 571 M€.

S’agissant maintenant de la sphère locale, le foisonnement des aides et la libre administration des collectivités empêchent pour le moment toute agrégation du volume des aides extralégales pratiquées. Des éléments partiels sont cependant disponibles :

Ainsi les aides et actions extralégales (facultatives) du CCAS de la commune de La-Roche-Sur-Yon, se sont élevés en 2023 à 133.000 euros à comparer à une subvention de fonctionnement en 2024 votée par la mairie de 332.000 euros, soit 40% de son budget. À l’autre bout de la chaîne, le CASVP (centre d’action sociale de la Ville de Paris) affichait une dotation de la ville en 2024 de 430,1 M€, sans que la mission IGF ne puisse déterminer la totalité des sommes consacrées aux aides extralégales. Le rapport de juillet 2025 note toutefois que « l’offre du CASVP est pour partie subsidiaire aux aides légales, et pour partie majorante ». Il dispose en outre d’une offre d’aides spécifique à destination des personnes en situation de handicap. L’IGF indique cependant que la confusion spécifique entre le niveau départemental et le niveau communal induit des effets pervers : « l’articulation entre les aides proposées en commun n’est pas optimisée et le caractère subsidiaire des aides du CASVP n’est pas assuré. Les services rencontrés ont indiqué être conscients des redondances potentielles entre les aides extralégales proposées et le service autonomie du département et du CASVP, et souhaiter supprimer les doubles éventuels à travers le partage d’information entre les services. »

Les CCAS/CIAS d’après l’INSEE en 2023 (mai 2025[12]) sont au nombre de 12.599. Un effectif qu’il faut rapprocher de celui de 2019 (14.500, soit -13,1%) ou même de 2007 (28.000 (-55%)). Soit une importante contraction de leurs activités (ou une réinternalisation au choix des collectivités). Par ailleurs les dépenses du bloc communal en matière d’action sociale et sanitaire représentent environ 6,3 Md€, les CCAS/CIAS représentant d’après l’OFGL[13] 3,91 Md€ en 2024 pour désormais 11.362 établissements (soit une baisse de -9,8% par rapport à 2023).

Quoiqu’il en soit en 2023, d’après une étude du HCFEA et de l’UNCAS, portant sur 152 CCAS/CIAS et CIAS essentiellement urbains[14] (soit 1,2% de l’effectif de l’année), 2/3 d’entre eux « fournissent des aides sociales ou aides à l’autonomie extralégales. » D’après l’enquête les CCAS jouent également un rôle notable en matière de signalement et assurent un accompagnement lors des sorties d’hospitalisation ou interviennent en complément des hospitalisations à domicile par exemple.

Compte tenu de ces différents éléments, il semble raisonnable de penser qu’entre 10% et 20% des dépenses du bloc communal en matière d’action sociale et sanitaire relèvent de l’exercice de prestations extralégales. On aboutirait alors à un ordre de grandeur de 0,6 Md€ à 1,2 Md€.

S’agissant de l’échelon départemental, il n’y a pas depuis 2003 d’éléments quantitatifs de la DREES à ce sujet. Le rapport de l’IGF qui a soumis à un questionnaire les départements affirme que « le versement d’aides extralégales constitue toujours une pratique courante » dans la mesure où près de 33 départements sur 43 répondants (76,7%) indiquaient verser des aides extralégales. Le CNSA avait également mené une enquête à ce sujet en 2023 indiquant que 41 départements sur 70 répondants (61,4%) disposaient d’une offre d’aides extralégales. Cependant « ces aides tenteraient à se réduire, sous l’effet, notamment, de contraintes budgétaires », 46,3% des départements de l’échantillon de l’IGF affirmaient avoir dû adapter à la baisse le taux ou le périmètre des aides extralégales à leur main. In fine, « la mission n’est pas en mesure d’estimer le montant total de ces dépenses extralégales, au niveau national ou départemental ». Elle donne toutefois l’exemple de la Corrèze qui indique par exemple le coût de trois dispositifs de formation des SAAD (systèmes pour l’autonomie et la prise en charge de la dépendance) à 1,7 M€/an… sans prendre en compte les autres aides départementales. S’agissant par exemple de l’aide alimentaire, les derniers chiffres publiés par la Cour des comptes pour l’ensemble des collectivités seraient compris entre 200 et 260 M€[15].

Les limites de la logique interstitielle et de la subsidiarité, l’absence d’évaluation :

La CNSA dans une enquête sur les aides légales et extra-légales financées parles conseils départementaux note que l’enchevêtrement des aides légales et extralégales créé un maquis qui rend l’harmonisation des pratiques dont elle est la garante (s’agissant tout particulièrement des personnes âgées) délicate. D’après les textes légaux, cet objectif doit être poursuivi vis-à-vis des MDPH et des MDA ainsi que les équipes « autonomie » des départements. Au-delà de la CNSA, les prestations extralégales devraient être elles aussi harmonisées par les autres branches lorsqu’elles interviennent avec les départements ou les CCAS/CIAS, ainsi que l’État en sa qualité de co-financeur. Or l’harmonisation ne semble progresser qu’à pas lent s’agissant de la CNSA qui en est tout spécialement investie s’agissant du risque autonomie. La CNSA pointe en tout état de cause :

Un enjeu d’efficience et de lisibilité : la forte intrication des aides légales et extralégales « rend difficilement lisible la politique d’aide à destination de ces publics. » Il n’existe pas de visibilité au niveau national quant au niveau d’aides extralégales offertes par les acteurs locaux, ce qui ne permet pas de s’assurer du caractère strictement subsidiaire de ces aides.

Un enjeu d’outillage : la CNSA note que « l’intégration des éléments d’information (…) liés aux aides légales et extralégales est l’un des déterminants (…) de l’efficience du système global ». Or aujourd’hui la question du partage d’information sur les aides extralégales entre départements et leur intégration dans les SI (systèmes d’information) existants (SI APA, SI MDPH reste entière par exemple.

Un enjeu de transparence : la politique des acteurs territoriaux en termes d’aide extralégale « n’est pas systématiquement inscrite dans les règlements départementaux d’aide sociale (…) ou les règlements communaux d’action sociale… » il en résulte une difficulté supplémentaire de suivi et une autonomie quasi-complète des collectivités à les rendre disponibles ou au contraire à les supprimer.

Conclusion :

L’impossibilité de quantifier véritablement pour l’ensemble des administrations publiques le poids des aides extralégales, empêche de s’interroger sur l’efficacité des volumes financiers qu’elles représentent. Cette opacité ne permet pas non plus de partager les meilleures pratiques et de faire varier intelligemment leurs volumes en fonction de l’évolution du montant des aides légales. La très forte variabilité entre territoires interroge également sur le caractère proprement subsidiaire de ces aides (cas de Paris) – et fausse les analyses comparées des critères de ressources disponibles des foyers des bénéficiaires. En toute logique, et au-delà de la mise en place d’une allocation sociale unique – la notification progressive de ces prestations – qui parfois répond à une logique de revenu complémentaire (en nature ou en espèce) – plus que d’une compensation d’un handicap – à l’administration fiscale par les services d’allocation eux-mêmes, permettrait de boucler le système sur lui-même y compris au niveau régional (chèque sport, tarifs préférentiels de transports des opérateurs de mobilité, etc.[16]). Les sommes engagées toutes administrations confondues ne sont pas anodines et pourraient atteindre ou dépasser les 11 milliards d’euros par an en France.

[1] « En complément de[s] (…) aides sociales légales, les collectivités publiques peuvent mettre en place des dispositifs d’aide non prévus par la loi : celles-ci sont dites aides extralégales (ou aides connexes). » Il peut s’agir de prolonger des dispositifs légaux en appliquant des majorations, ou de créer des dispositifs structurellement distincts existant dans le cadre des aides légales « restauration scolaire, centres de loisirs, aides aux vacances, prise en charge d’impayés, aide au transport et à la mobilité, tarifs sociaux des équipements collectifs (piscine, musée, etc.) ».

[2] Les départements en sont les chefs de file, mais aussi les CCAS/CIAS ainsi que les régions (notamment en matière d’activités sportives et de transports).

[3] On se reportera avec profit https://www.securite-sociale.fr/files/live/sites/SSFR/files/medias/CCSS/2024/CCSS-mai%202024.pdf, ainsi que https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/files/live/sites/pub/files/PDF/etats-financiers-2023.pdf et https://www.assurance-maladie.ameli.fr/sites/default/files/Comptes%20Combinés%20AT%20MP.pdf

[4] https://caf.fr/professionnels/presse/publications/7-milliards-d-euros-finances-par-les-caf-pour-les-equipements-et-services-aux-familles-en-2024

[5] https://www.lefigaro.fr/conjoncture/imprimante-lit-canape-cette-aide-meconnue-de-la-caf-qui-finance-du-mobilier-et-des-appareils-electroniques-20250722

[6] Faute de publication des comptes de France Travail, il n’est pas possible de retracer l’intégralité des dispositifs transitant par l’organisme et non financés par l’Unedic, mais par l’État.

[7] https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N31133

[8] https://www.mes-allocs.fr/guides/chomage/allocation-de-solidarite-specifique/suppression-ass/, pour le coût en 2022, voir l’étude de la DREES, Minima sociaux et prestations sociales, Edition 2024, p. 82. Son montant était de 1,916 Md€ pour 275.600 bénéficiaires.

[9] https://www.francetravail.fr/candidat/vos-recherches/les-aides-financieres.html

[10] G. Blache, N. De Visme, Y-M Lim, Les aides à la mobilité géographique restent déterminantes dans le choix d’élargissement du périmètre de recherche d’emploi, Eclairages et synthèses, décembre 2020 n°62, Pôle Emploi. Direction des statistiques, des Etudes et de l’Evaluation de Pôle Emploi. Accès général ici.

[11] La question de l’accès au permis de conduire n’est pas du tout triviale. Depuis 2021 sur la plateforme 1 jeune 1 solution on recense 458 dispositifs d’aides au permis de conduire, dont 7 au niveau national, 80 au niveau départemental et 370 au niveau territorial. Voir https://travail-emploi.gouv.fr/1-jeune-1-permis-faciliter-lacces-linformation-sur-les-aides-au-permis-de-conduire

[11]https://www.insee.fr/fr/statistiques/fichier/8574832/Liste_ODAL_SD2023.pdf

[13]Les fiances des collectivités territoriales en 2025, pré-rapport juillet 2025, p.175.

[14] Enquête HCFEA-UNCCAS conduites auprès des acteurs locaux du Grand Âge, décembre 2023, p.24.

[15]L’aide alimentaire financée par l’État et les fonds européens, 2019 et suiv. rapport d’Observations définitives, Cour des comptes, mai 2025 (publié en juillet 2025).

[16] Des solutions semblent déjà engagée sur le plan des paiements afin de limiter la circulation des espèces, notamment via le recours aux virements aux tiers, le chèque d’accompagnement personnalisé (CAP) et les cartes prépayées (voir Maire Info, 6 avril 2022). Mais ces solutions ne permettent pas pour le moment de tracer spécifiquement ces sommes et d’en tenir compte dans la modulation des critères d’attribution des aides légales ou dans le cumul des aides extralégales.