Retraites publiques : les 11 chiffres à retenir

Chaque année, en annexe du projet de loi de finances (PLF), le gouvernement publie un épais document consacré aux retraites publiques qui compile de nombreux chiffres sur les 5 régimes qui couvrent les fonctionnaires et leurs dépenses. Voici 11 chiffres à retenir sur le sujet.

97 Mds € : les dépenses des 5 régimes de retraite de la fonction publique

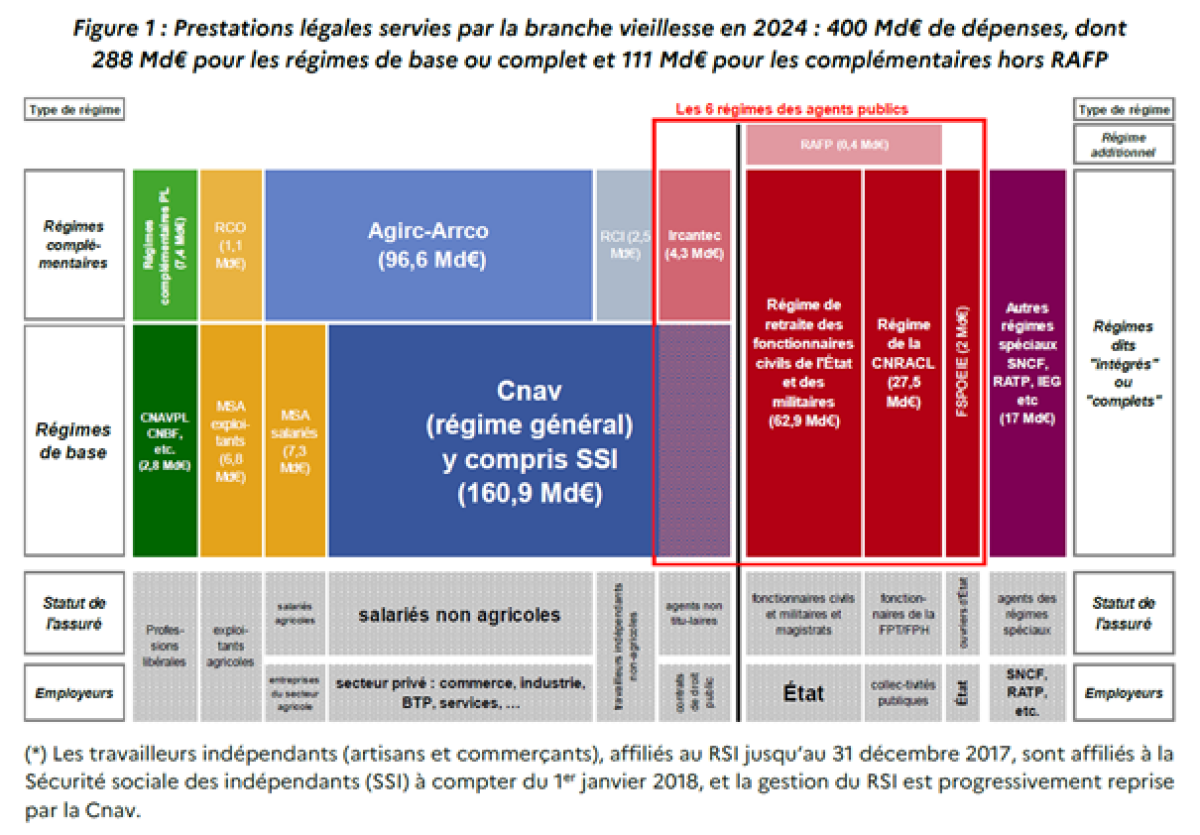

Comme chaque année, le rapport commence par une image saisissante du morcellement de notre système de retraite :

On y voit le montant total des dépenses de retraite en 2024 : 400 Mds €. On y voit particulièrement les dépenses de retraite des régimes de la fonction publique : régime de retraite des fonctionnaires civils et militaires de l’Etat, régime de retraite des agents des collectivités locales et hospitaliers, fonds spécial de pension des ouvriers de l’Etat, régime de retraite complémentaire des agents non-titulaires de la fonction publique, et régime additionnel de la fonction publique qui s’ajoute aux autres régimes car il est en capitalisation.

Au total, ces 5 régimes représentent 97 milliards de dépenses. Les trois régimes de retraite des fonctionnaires (FPE, CNRACL, FSPOE) sont des régimes complets (ou « intégrés » car non associés à un régime complémentaire). Ils représentent 32 % des dépenses de l’ensemble des régimes de base pour près de 16 % du nombre de pensions servies, et 14 % de l’ensemble des cotisants.

1573 Mds € d’engagements de retraite

Il s’agit de la valeur actualisée des engagements de pensions qui seront versées aux actuels retraités et futurs retraités (sans tenir compte des recrutements futurs), en contrepartie de leurs droits acquis à la date d’évaluation. Sur ce montant, un peu moins de 56 % des engagements concernent les agents déjà à la retraite au 31 décembre 2024.

11 Mds € dépensés par l'Etat en plus des dépenses de retraite des agents publics

Le système de retraite dans son ensemble comprend 26 régimes de retraite de base, 16 régimes de retraite complémentaire et 3 régimes de retraite additionnels (dont le RAFP). Au total, il existe 42 situations professionnelles distinctes en termes d’affiliation à des régimes de retraite.

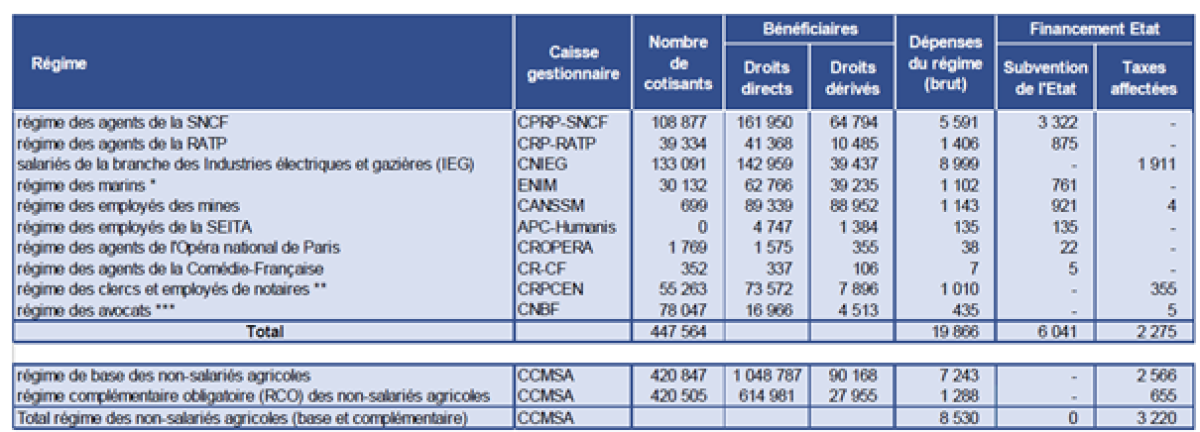

Les « régimes spéciaux », outre les régimes de la fonction publique, comprennent principalement les régimes de retraite du personnel ferroviaire, de la RATP, des marins, et des anciens mineurs, ainsi que de plusieurs autres petits régimes fermés. Désormais, tous les régimes spéciaux sont fermés dans le sens que les nouveaux entrants ne cotisent plus à ces régimes mais au régime général. Tous sauf … la fonction publique.

La démographie des régimes spéciaux fermés est marquée par un fort déséquilibre cotisants / pensionnés. Ces régimes, dans l’impossibilité de s’autofinancer, doivent faire appel à la solidarité nationale. Au total c’est 11 Mds € par an qui sont versés par l’Etat sous forme de subvention ou de taxes affectées et qui s’ajoutent aux dépenses de retraite pour les agents publics.

11% : c'est la part des dépenses de retraite des fonctionnaires dans le budget général

En 2024, selon le COR, le solde du système de retraite s’établit à -1,7 Mds €. Le régime des agents locaux et hospitaliers est à lui seul déficitaire de -3 Mds € en 2024, quant au régime des agents civils et militaires de l’Etat il est par construction à l’équilibre bien que l’exécution budgétaire montre un solde déficitaire de -3,2 Mds €.

Les dépenses de retraite augmentent à un rythme très supérieur à l’inflation pour la fonction publique d’Etat (FPE) et pour les agents des collectivités locales et hospitalières : respectivement +3,7 % par an et +6,2 % par an depuis 1990, tandis que l’inflation a été de +1,6 % par an.

Les raisons qui expliquent cette envolée ne sont pas les mêmes : dans la FPE c’est l’augmentation de la pension moyenne qui tire les dépenses vers le haut (+2,3 % par an), tandis que pour la FPT/FPH c’est le nombre de pensionnés qui accélère fortement (+6,2 % par an). Pour la FPE, le constat est tout de même à nuancer : le nombre de pensionnés augmente très régulièrement pour les civils tandis qu’il reste stable depuis 1990 pour les militaires.

Les dépenses de retraite des fonctionnaires représentent 11 % des dépenses du budget général après s’être maintenu sur la décennie 2010 sur un plateau de 13 % environ. Ce recul s’explique non pas par une baisse des pensions (numérateur) mais par une forte augmentation des dépenses du budget général (dénominateur).

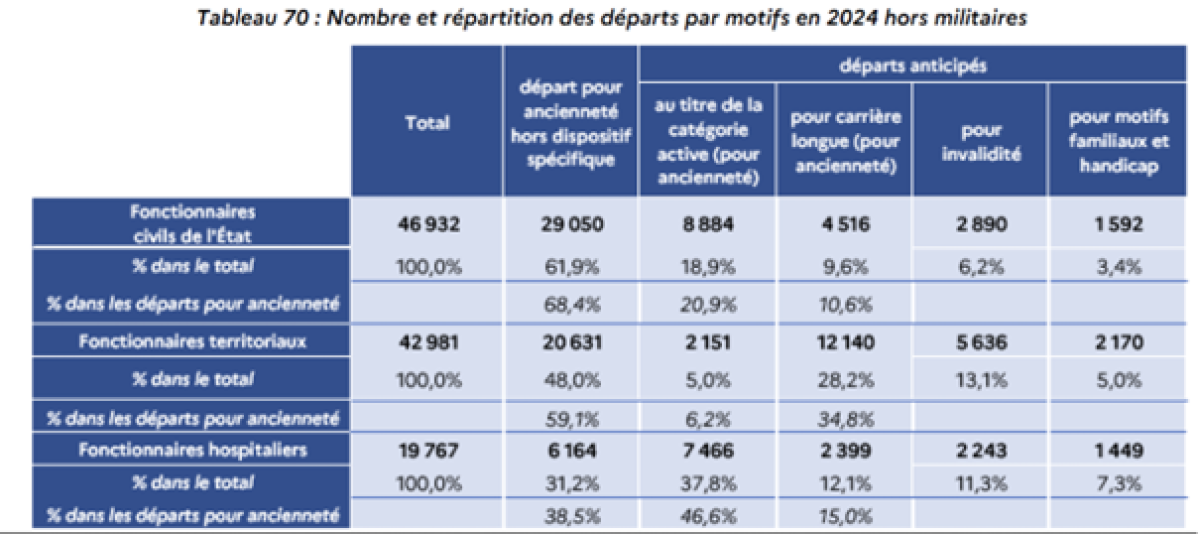

109 000 nouveaux retraités en 2024

On compte 47 000 départs en retraite de fonctionnaires civils en 2024, 43 000 de fonctionnaires locaux et 19 800 de fonctionnaires hospitaliers. Les départs d'agents de catégorie active représentent 19 % des départs dans la fonction publique d’Etat, 38 % dans la fonction publique hospitalière et 5% dans la fonction publique territoriale. A cela s’ajoutent les départs anticipés pour carrière longue qui concernent un grand nombre d’agents (10 % des départs pour les fonctionnaires civils de l’État, 12 % pour les fonctionnaires hospitaliers, 28 % pour les fonctionnaires territoriaux). Au global, 62 % des agents de la FPE et 48 % des agents de la FPT liquident dans les conditions de droit commun, cette part étant de seulement 31 % dans la FPH.

50% des fonctionnaires à l'échelle territoriale ont plus de 50 ans

En 2022, 2 094 600 agents qui travaillent dans la fonction publique sont âgés de 50 ans ou plus. Ils représentent 37 % des agents des trois fonctions publiques. C’est parmi les fonctionnaires que les 50 ans et plus sont surreprésentés. Cette classe d’âge représente jusqu’à 50 % d’entre eux pour la FPT, plus de 40 % pour la FPE et 37 % pour la FPH. La part des contractuels de 50 ans ou plus est en croissance, néanmoins, elle est nettement plus faible : elle représente 24 % des contractuels de la fonction publique en 2022. Ces chiffres traduisent une évolution profonde, en particulier dans la fonction publique territoriale : l’essentiel des recrutements se fait désormais sous le statut de contractuels ce qui accélère le vieillissement des cotisants titulaires et le déséquilibre du ratio démographique.

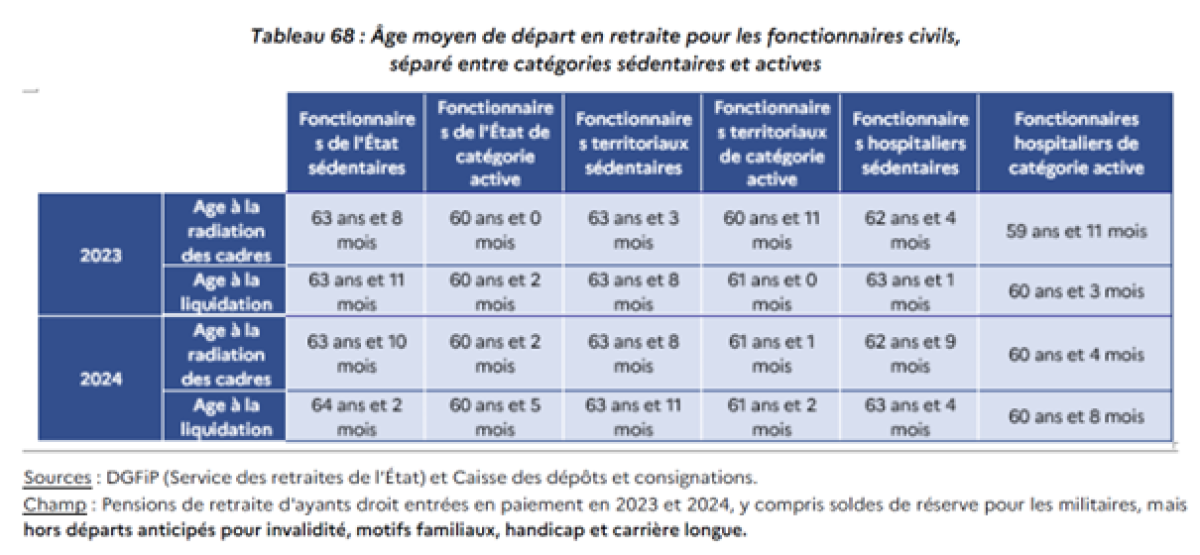

62 ans : l'âge moyen de radiation des agents de la fonction publique

En 2024, c’est l’âge moyen de radiation des cadres des agents des trois fonctions publiques (hors militaires), inférieur à l’âge légal d’ouverture des droits (agents sédentaires) fixé par la dernière réforme des retraites.

Cela s’explique par l’existence d’âges d’ouverture des droits anticipés pour certaines catégories de fonctionnaires : ceux classés en catégorie active, qui ont accompli au moins 17 ans de services dans un emploi classé comme tel, et qui ont droit à un départ anticipé de 5, voire 10 ans. Pour les fonctionnaires dits « sédentaires » des trois fonctions publiques, qui ne remplissent pas les conditions de la catégorie active, l’âge de radiation des cadres atteint 63 ans et 8 mois.

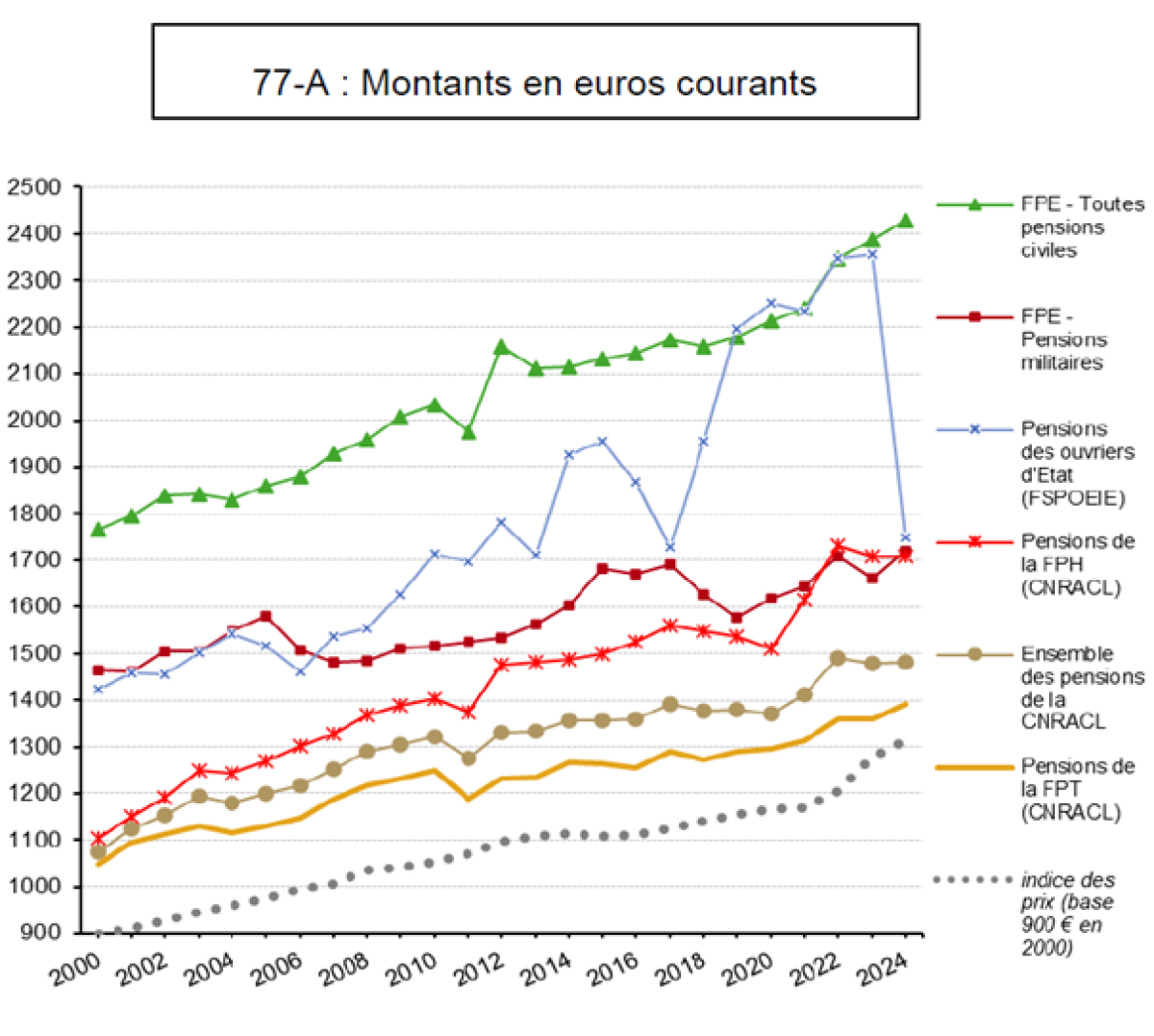

La pension mensuelle d’un nouveau retraité civil de la fonction publique d’Etat est de 2428 €, 1390 € pour un fonctionnaire territorial et 1680 € pour un fonctionnaire hospitalier

La pension moyenne des nouveaux retraités est supérieure à la pension moyenne du stock de retraités. En 2024, la pension mensuelle moyenne brute du stock des pensionnés est de 2 202 € pour un fonctionnaire d’Etat, 1 625 € pour un militaire, 1 341 € pour un fonctionnaire territorial et 1 580 € pour un fonctionnaire hospitalier.

La progression de la pension moyenne des nouveaux pensionnés s’explique par une augmentation très régulière de l’indice retenu pour la liquidation de la retraite des fonctionnaires (rappel : 75 % du traitement brut des 6 derniers mois). Pour les fonctionnaires civils d’Etat, l’indice à la liquidation est passé de 498 en 1992 à 716 en 2024, pour les fonctionnaires hospitaliers et territoriaux, l’indice moyen est passé de 352 en 1992 à 479 en 2024.

Entre les années 2000 et 2024, la pension moyenne à la liquidation a régulièrement progressé en euros courants : le ralentissement / gel du point d’indice a pesé sur la progression de la pension moyenne, mais cet effet a pu être compensé par les refontes des grilles dans le cadre du Protocole Parcours, Carrières et Rémunérations (PPCR). Ce protocole avait pour objectif d’améliorer la situation des agents et de moderniser la fonction publique de carrière, en prévoyant la revalorisation des grilles de rémunérations des agents dans les trois versants de la fonction publique. Cela s’est traduit par un rééquilibrage de la rémunération en faveur du traitement indiciaire par la transformation de certaines primes en points d’indices. Une autre mesure prévoyait une harmonisation de l’avancement d’échelon entre les 3 fonctions publiques à un rythme plus régulier.

En plus de ce dispositif, les accords du Ségur de la santé du 13 juillet 2020 sur les carrières, les métiers et les rémunérations à l’hôpital qui ont notamment intégré un complément de traitement indiciaire de 49 points ouvrant un droit à pension depuis septembre 2020, a eu un impact sur la trajectoire financière des régimes de la fonction publique, en particulier à la CNRACL.

Les différences de montant de pension entre les versants de la fonction publique s’expliquent par des structures d’emplois différentes : dans la fonction publique territoriale, 72 % des emplois relèvent de la catégorie C fin 2022, alors que cette proportion n’est que de 26 % pour la fonction publique hospitalière et de 20 % pour la fonction publique de l’État, où les fonctionnaires de catégorie A représentent 56 % des effectifs. De plus, à la CNRACL, on compte une plus large proportion de poly-pensionnés (75 %), les carrières au sein du régime sont plus courtes (25 années et 5 mois de services effectifs en 2024), tandis que s’agissant de l’État, la durée moyenne des services est de 34 ans et 9 mois pour les fonctionnaires civils, dont une proportion importante effectue une carrière complète.

36 % des nouveaux retraités bénéficient d’une surcote

C’est le chiffre pour les nouveaux retraités civils. La surcote est une majoration de la pension appliquée dans les régimes de base, et dans les régimes de fonctionnaires depuis le 1er janvier 2004. Elle porte sur chaque trimestre supplémentaire effectué, au-delà de l’âge d’ouverture du droit à pension et de la durée de service nécessaire pour obtenir le taux maximum de la pension (les trois conditions sont cumulatives). Les périodes de surcote postérieures au 1er janvier 2009 bénéficient d’un taux de surcote trimestriel de 1,25 %. Le montant moyen atteint 273 € en 2024. Pour les fonctions publiques territoriale et hospitalière, 24 % des liquidants touchent une surcote pour un gain mensuel de 174 €.

Cette situation est plus favorable dans le secteur public dans la mesure où les régimes sont complets ou intégrés. A l’inverse dans le privé, seul le régime de base peut faire bénéficier d’une surcote (en moyenne 73 € par mois) tandis que les retraites complémentaires ne prévoient pas de surcote. A l’inverse, la part des nouveaux retraités civils concernés par la décote est de 18% et la perte mensuelle moyenne de pension s’élève désormais à 215 € pour les retraités concernés en 2024.

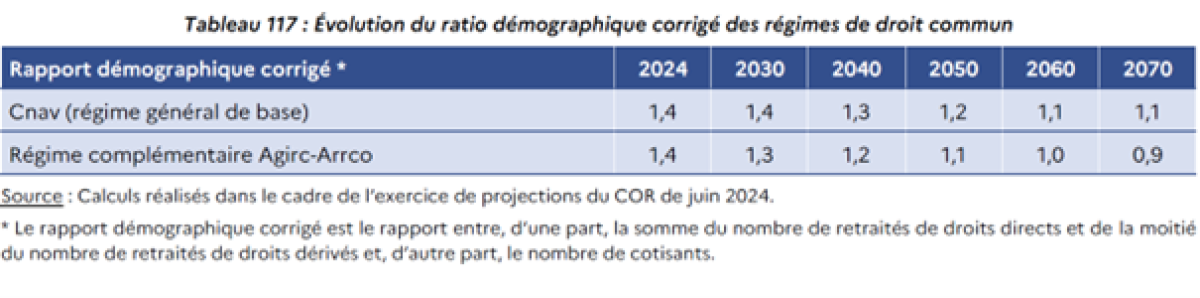

0,9 : le ratio démographique vers lequel tendent les régimes de retraite des fonctionnaires

C’est le ratio démographique vers lequel tendent les régimes de retraite des fonctionnaires. Il est déjà à ce niveau pour les fonctionnaires civils et militaires mais il est largement supérieur pour les fonctionnaires locaux et hospitaliers même si on peut le voir, la dégradation est très nette au fil des années.

La publication ne dit pas dans quelle mesure les départs anticipés à la retraite chez les militaires mais aussi chez les civils avec les départs au bénéfice de la catégorie active contribuent à dégrader le ratio démographique. Ce qui imposerait de prendre les mesures nécessaires pour réduire les effets du déséquilibre démographique. Notons que le secteur privé va être confronté plus tardivement aux mêmes difficultés.

443 Mds € : les actifs gérés en 2070 par l'ERAFP

Selon les calculs de l’ERAFP, l’Etablissement en charge de la retraite additionnelle de fonction publique, avec la retraite supplémentaire par capitalisation sur les primes des fonctionnaires des 3 fonctions publiques, la provision mathématique va s’accroître tout au long de la période de projection habituellement envisagée par le COR. Égale à 34 Mds € en 2023, elle atteindrait 443 Mds € en 2070. À la fin de l’année 2024, le portefeuille de l’ERAFP en valeur boursière représente un actif financier de 47,8 Mds € et est composé à 13,8 % d’obligations souveraines, à 26,2 % d’obligations d’entreprise, à 2,5 % d’obligations convertibles, à 42,4 % d’actions, à 4,1 % d’actions non cotés en capital investissement et infrastructures, à 9,4 % d’actifs immobiliers, à 1,5% de liquidités.