La résistible réduction des dépenses publiques

Réduire la dépense publique va devenir une urgence plus vite qu’on ne le croit. Anesthésiés que nous sommes encore par les milliards de liquidités déversés ces derniers mois par la Banque centrale européenne, nous n’avons pas encore bien réalisé l’ampleur de la crise et de la mutation que nous vivons. A chaque choc macroéconomique, notre croissance potentielle se réduit drastiquement, ce qui interroge la pertinence de la relance par la dépense publique. Si nous voulons être prêts pour la suite de l’Histoire et non tétanisés, nous devons assumer une restructuration économique profonde qui ne peut faire l’économie de repenser l’État, la Sécurité sociale et nos collectivités locales. Bonne nouvelle : rien n’a été fait ou si peu. Les marges de manœuvre -exposées ci-dessous- dont nous disposons sont donc considérables. A condition d’avoir le courage de regarder l’État en face et d’agir en conséquence.

| Cette tribune a été publiée dans la revue, l'Ena hors les murs, d'octobre 2020. |

Faut-il parler de résistible réduction des dépenses publiques ou de leur irrésistible augmentation ? Irrésistible augmentation des dépenses qui nous place en champions de la dépense publique mais aussi des prélèvements obligatoires et qui nous entraine vers plus de dette publique. Une situation qui peut engendrer, à terme, de gros problèmes démocratiques, la mauvaise gestion publique entrainant fragilités économiques, chômage, déclassement de la France, mouvements sociaux, désespérance et populisme.

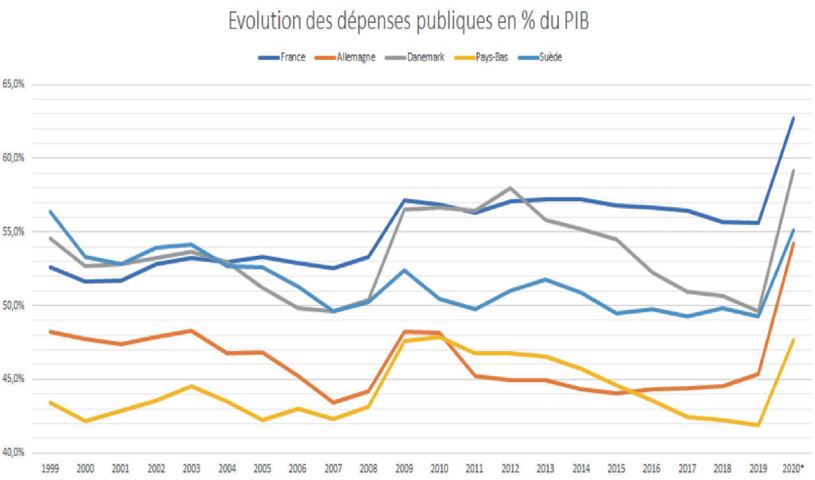

62,8% de dépenses publiques par rapport au PIB en 2020. Un record. Certes, cette année est très particulière et s’explique en partie par la violente crise conjoncturelle que nous vivons, mais l’an prochain, en 2021, la dépense publique atteindra toujours des sommets avec 58,5%. Des chiffres toujours gigantesques et bien supérieurs à ceux de nos partenaires européens : la moyenne provisoire anticipée par la Commission européenne étant de 49,6% de dépenses publiques par rapport au PIB en 2021 (AMECO). Le programme d’Emmanuel Macron avait pourtant chiffré une dépense publique en 2022 à 52% du PIB, on en sera très loin à la fin du quinquennat.

Comment expliquer cette addiction française à la dépense publique et sa dynamique incrémentale ? La première explication réside dans le coût de production de nos services publics qui sont, en moyenne, selon les chiffres OCDE, 84 milliards plus chers par an par rapport aux services publics des pays de l’Union européenne. 84 milliards issus de la sur-administration de notre pays, c’est peu ou prou le déficit de l’État en 2019.

La deuxième explication réside dans le fait que nous sommes le premier pays en dépenses sociales au monde: 28% dans l’UE contre 34% du PIB en France, soit plus de 120 milliards/an par rapport à la moyenne européenne.

Notre pays est donc à la fois sur-administré et sur-socialisé. Il est d’ailleurs étonnant que, dans la période de crise que nos traversons, nous entendions encore qu’il faudrait soutenir la consommation des ménages alors que l’on déverse des milliards d’aides sociales - ou qu’il faudrait créer des postes supplémentaires dans nos administrations, alors que l’on dépense environ 40 milliards de plus par an par rapport à nos partenaires européens en dépenses de rémunération de nos personnels publics.

Un État reconcentré sur ses missions régaliennes

Reste qu’à vouloir se montrer trop social, la part du PIB consacrée par l’État aux missions régaliennes a chuté ces dernières décennies. Le nombre de places en prison est largement insuffisant, les équipements de défense et de police souvent obsolètes, les tribunaux en retard d’une guerre en matière de numérique comme on a pu le constater pendant le confinement. Or, notre État se doit de se concentrer sur ses missions premières que sont la sécurité de tous, intérieure et extérieure, la justice, le pénitentiaire, la diplomatie, le budgétaire et le fiscal. Mais recentrer l’État sur le régalien, suppose, avant tout, de faire respecter la loi française sur nos territoires et notamment les décisions d’OQTF qui ne sont toujours pas respectées pour plus de 80% d’entre elles, ce qui génère des dépenses supplémentaires et des situations illégales qui nuisent à notre sécurité. Mais également que les peines de prisons soient exécutées. Car la sécurité de tous est un préalable au développement de notre économie. Or, 6% de l’enveloppe globale des dépenses publiques seulement sont consacrés à la sécurité intérieure et à la justice. C’est peu. Il s’agit d’une question d’arbitrage.

Des collectivités fusionnées et incitées à la bonne gestion dans le cadre de la décentralisation

Des communes, des intercommunalités, des départements, des régions, des métropoles, l’État déconcentré, les caisses sociales, tous ces organismes publics doublonnent à bien des égards. Il est d’ailleurs quasiment impossible d’avoir une vision sincère de la gestion publique du bloc communal aujourd’hui car les comptes des communes et des intercommunalités ne sont pas consolidés (sans même parler de leurs budgets annexes). Sans compter qu’il est quasiment impossible de dénombrer le nombre d’agents de l’État et des collectivités qui se consacrent strictement aux tâches administratives en matière de politique publique d’éducation, de santé, de culture et d’emploi. Impossible aussi de ne pas produire de doublons entre les dossiers sociaux des CCAS, des CIAS, des CAF, des départements… La France est le seul pays à avoir autant d’échelons de décisions et un enchevêtrement de délégations croisées. En Belgique, en Allemagne, le nombre de communes a été limité ou réduit mais l’exemple le plus frappant est la Suède, qui comptait 2 500 communes en 1930, 800 en 1950 et seulement 290 depuis 1974. Cela en augmentant progressivement le nombre d’habitants légal par commune pour encourager les regroupements, ce qui simplifie les circuits de financement.

Faire confiance aux territoires supposerait une approche volontariste consistant à fusionner communes et intercommunalités mais également les compétences des départements et des CAF au niveau régional, les départements devenant des échelons d’intervention (et non plus de décision). De son côté, l’État devrait s’engager à décentraliser au niveau régional la totalité des politiques publiques d’éducation, de santé, de culture et d’emploi. Une décentralisation qui permettrait d’avoir des ensembles aux pouvoirs cohérents et aux budgets plus importants (4 milliards en Ile-de-France à comparer aux 78 milliards de Rhénanie du Nord-Westphalie), avec une autonomie de gestion leur permettant des délégations de service public notamment pour les fonctions supports, et de faire gérer, sur appel d’offre, certains services publics. Cette réorganisation passe aussi par la réduction du nombre d’élus avec une meilleure indemnisation en compensation. La France compte plus de 640 000 élus alors qu’elle devrait en compter 5 fois moins. C’est évidemment un facteur aggravant de l’augmentation des dépenses publiques.

Des caisses de sécurité sociale plus transparentes

Autant l’État et les collectivités rendent de plus en plus d’informations publiques (même s’il faut parfois insister pour les obtenir) sur leurs comptes, autant les caisses sociales sont très jalouses de leurs données de gestion, de leurs comptes et de leurs bilans sociaux… Certaines considèrent même qu’elles ne sont pas soumises au livre III du code des relations entre le public et l’administration (accès aux documents administratifs). A quel titre ? Force est de constater que la Sécurité sociale est devenue un État dans l’État avec ses propres règles et devient réfractaire aux contrôles (y compris du Parlement comme on l’a vu lors de la commission d’enquête sur la fraude sociale). Pourtant, ce sont des milliards d’argent public qui transitent par ses caisses (pour le seul régime général en 2018 le niveau des prestations atteignait 115 milliards pour la santé, 128,4 milliards pour les retraites, 35,5 milliards pour la politique familiale…) La fraude sociale doit être vérifiée autant que la fraude fiscale.

Un statut de la fonction publique réservé aux missions souveraines de l’État

Depuis que les Allemands, Hollandais, Suédois et Danois ont réformé leurs statuts publics dans les années 1990, leurs dépenses publiques ont baissé dans chacun de ces pays de 10 points, voire plus. Les Allemands sont passés de 55% du PIB à 44%, les Hollandais de 54 à 42%, les Suédois de 63 à 50% et les Danois de 58 à 51%. Pendant ce temps-là, la France ne réformait pas son statut public et passait de 55 à 55,8% de dépenses publiques par rapport au PIB… Plus de 90% des agents publics en Suède sont contractuels, plus de 60% en Allemagne, 100% aux Pays-Bas (le statut a été aligné sur le contrat, il n’existe ni formation initiale pour la fonction publique, ni concours : le recrutement se fait après appel à candidature et entretien, hors Affaires étrangères).

En France, seulement 16% des agents sont contractuels, les directeurs d’administrations centrales pouvant être recrutés dans le privé sur nomination du gouvernement, mais c’est assez rare. En revanche, les emplois fonctionnels, soit environ 18 000 postes, restent encore réservés aux administrateurs civils à hauteur de 50%, et ce, même après la nouvelle loi de transformation de la fonction publique. En d’autres termes, les statutaires sont toujours largement prioritaires car la loi continue de les favoriser. Pour bien faire, la France devrait s’inspirer de ses voisins et réserver le statut public aux seules missions de souveraineté nationale (environ 700 000 emplois).

Quant à la durée du travail de nos agents publics, un sujet très délicat, il reste le plus faible d’Europe avec, selon les données Eurostat, 1 577 heures par an en moyenne pour les salariés à temps complet (200 heures de moins qu’en Allemagne dans les services non marchands) alors que dans le secteur privé, nos indépendants sont ceux qui travaillent le plus en Europe avec 2 380 heures par an. Preuve que le phénomène de sous-travail français n’est pas culturel mais bel et bien ancré dans les services publics.

En outre, il faudra se poser la question qui fâche : pourquoi tous les pays qui gèrent mieux que nous dans le Nord de l’Europe, taxant moins, dépensant moins, étant moins endettés, affichant un taux de chômage plus bas n’ont-ils pas d’Ecole nationale d’administration ? Il est probable que l’existence de l’ENA en France déconnecte nos élites administratives de la valeur travail et de la notion de productivité dans les administrations. Il n’y a qu’à voir le peu d’empressement à développer une comptabilité analytique harmonisée ou à donner accès aux parlementaires aux données de comptabilité générale, ou aux indicateurs de performance pertinents.

Reconnecter nos hauts fonctionnaires passe par la suppression du classement de sortie et de l’accès direct aux grands corps. Candidater, passer des entretiens… faire de l'Ena une école de managers publics et privés qui ne sont pas propriétaires de leur emploi. Autre principe simple à ajouter : pas d’aller-retour possible entre haute fonction publique et politique et mise en application de vrais garde-fous sur les conflits d’intérêt public/public.

De surcroît, nos hauts fonctionnaires ne devraient pas être les seuls (ou quasi) sollicités pour produire des rapports sur l'organisation publique. Ils sont par trop juges et parties. Curieusement les kirielles de rapports sur la baisse des dépenses publiques : RGPP, SMR, audits de l’État, SGMAP, CAP 2022, tous rédigés par des hauts fonctionnaires n’ont pas permis le reflux de nos dépenses. Nos concitoyens avaient pourtant, durant le grand débat, proposé de nombreuses pistes pour baisser les dépenses publiques. Qu’en est-il resté ?

Des allocations en complément de revenu fusionnées, plafonnées et imposables

125 milliards d’euros par an, 60 aides différentes en complément de revenus : RSA, prime d’activité, APL, allocation de rentrée scolaire, AAH… Toutes ces aides sont très peu contrôlées, comme en témoignent les récents rapports de la Cour des comptes et de la commission d’enquête parlementaire sur la fraude sociale. La fraude aux prestations sociales est évaluée entre 10 et 20 milliards d’euros par an et elle s’avère bien moins traquée que la fraude fiscale. Si l’on souhaite baisser les dépenses indues, il faut rendre imposables les aides en complément de revenus, les plafonner et les faire contrôler non pas par les agents des caisses sociales mais par les agents de Bercy dont c’est déjà le travail. Par ailleurs, il est temps de fusionner, comme en Belgique, carte d’identité et carte vitale afin d’empêcher les usurpations d’identité et les abus qui mettent en péril les finances sociales de la France.

Un âge de départ à la retraite repoussé à 65, voire 67 ans

Un des premiers postes de dépenses en France est celui des retraites avec plus de 300 milliards d’euros par an. Tous les pays qui nous entourent ont fixé à 65 ans d’âge de départ à la retraite. Si la France fait de même et qu’elle aligne les modes de calcul des pensions publiques sur les pensions privées, cela générerait au moins 18 milliards d’euros d’économies par an en régime de croisière. Cette réforme est incontournable pour les prochaines années. Il sera impossible de rétablir nos comptes publics sans repousser l’âge de départ à la retraite.

Un Parlement qui peut faire son travail d’évaluation des politiques publiques et sanctionne

Respecter l’article 24 de la Constitution qui dispose : « Le Parlement vote la loi. Il contrôle l'action du Gouvernement. Il évalue les politiques publiques. » Contrôler l’action du gouvernement signifie avoir les moyens pour le faire et ne pas dépendre de Bercy pour les chiffrages sur les mesures à voter. Cela signifie aussi que le Parlement doit pouvoir évaluer chaque euro d’argent public dépensé au niveau central, local et social, ce qui est loin d’être le cas aujourd’hui. Cela demanderait qu’une partie de la Cour des comptes et/ou France stratégie soit mise au service du Parlement. Pour la loi de finances 2021 – y compris le plan de relance – l’Assemblée nationale a royalement 4 jours pour amender le texte…

Et combien de jours sont consacrés aux lois de règlement ? Par ailleurs, les parlementaires qui demandent à Bercy ou à l’INSEE ou à la CNAF ou à la CNAM des données, n’obtiennent pas toujours de réponses ce qui est contraire au processus démocratique qui veut que l’administration doit rendre des comptes aux élus de la Nation. Parfois, des éléments chiffrés sont donnés aux parlementaires par la DGFIP mais sans explication poussée du mode de calcul… L’équilibre des pouvoirs est le fondement de la démocratie.

Reléguer le Parlement en sous-fifre de nos administrations (parlementarisme hyper-rationalisé) ne peut pas créer de la confiance dans la société. Les démocraties qui gèrent bien les deniers publics ont outillé leurs parlements d’organes d’audit qui évaluent l’efficience des dépenses et la charge administrative qui pèsent sur les entreprises. Leurs parlements peuvent évaluer ex-ante et ex-post les lois à voter et assumer leurs bienfait ou leurs méfaits sur l’économie… C’est loin d’être le cas en France.

Un système de frein à l’endettement

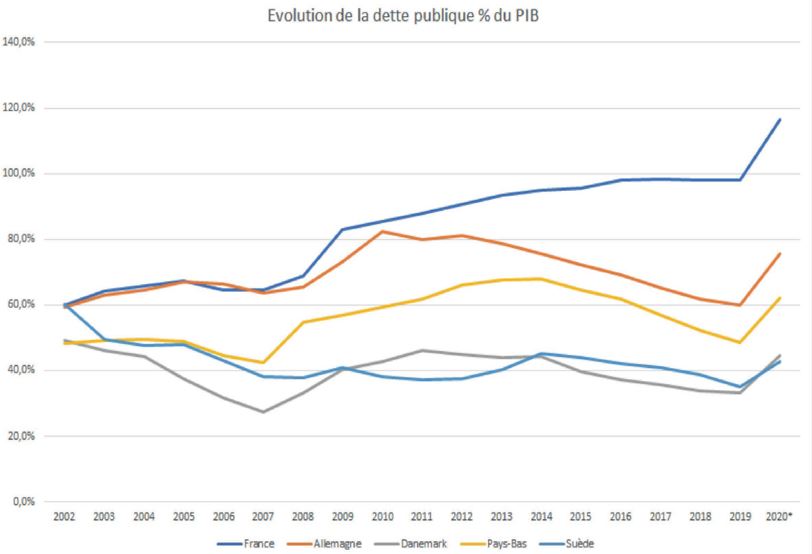

Avec des taux d’endettement inférieurs à 70% de leur PIB, les « frugaux » et l’Allemagne repartiront, après la crise du Covid, plus vite et plus fort que la France. Les vrais partisans de Keynes sont chez les « frugaux » : ils ont maîtrisé l’évolution de leur dette et disposent aujourd’hui, pour leur relance, d’une force de frappe très supérieure à la nôtre pour financer la relance.

Ils ont cette résilience car ils ont dans leurs pays des systèmes de frein à l’endettement. Touchée par la crise entre 2009 et 2011, l’Allemagne réagit très rapidement par la mise en place dès 2010 de son frein à l’endettement, le « schuldenbremse » (article 115 §2 de la constitution allemande) qui consiste à réduire ponctuellement les dépenses publiques puis à les faire évoluer au même rythme que les recettes publiques pour le seul budget fédéral, de façon à ce que les recettes et les dépenses se compensent sans recours à l’emprunt. Un plafond de recettes d’endettement est limité à 0,35% du PIB nominal.

En pleine crise de 2008, l’Allemagne doit faire face non seulement à un endettement important, près de 82,4% du PIB en 2010, très voisin de la France (85,3%), mais aussi à des engagements hors bilan qui explosent notamment à cause de la quasi-faillite de nombreuses banques publiques locales allemandes ainsi que de plusieurs caisses d’épargnes locales.

L’État allemand ainsi que les länder et les collectivités territoriales remettent alors en ordre au plus vite leurs finances publiques afin de pouvoir dégager des soldes excédentaires. Cette convergence d’intérêts aboutit à dégager dès 2011 un excédent primaire de +1,6% du PIB. Au total, entre 2011 et 2018, la baisse de la dette publique de 18,6 points de PIB est portée par le niveau fédéral à 60% et à 40% par le niveau local. L’inscription dans la Constitution d’un frein à l’endettement sur le modèle allemand (et suisse) pour l’État central et son extension progressive au champ des finances locales, est la clé de la bonne gestion future de la France. Une clause permettrait évidemment de suspendre son application en cas de crise.

La baisse de la dépense deviendrait ainsi irrésistible et notre démocratie en sortirait grandie. Mais nos politiques, nos syndicats et nos grandes et plus petites administrations le veulent-ils vraiment ? A ce jour, certainement moins que nos partenaires européens. C’est pourtant par là que passe le rayonnement de la France, notre influence et notre souveraineté. Ceux qui n’auront pas œuvré pour la bonne gestion porteront demain leur part de responsabilité dans le déclin de la France