Transition énergétique : la France ne peut plus se payer le luxe d'objectifs irréalistes

Le Premier ministre a accepté le débat au Parlement (mais sans vote) de la programmation pluriannuelle de l'énergie, 3e du nom (PPE3), que le gouvernement comptait initialement adopter par décret. Ce débat doit être l'occasion de rappeler que la France n'a pas les moyens, vu son niveau d'endettement, et vu les priorités comme le réarmement, de financer des investissements de prestige. La multiplication par 3 des capacités de production d'énergies renouvelables intermittentes prévue par la PPE3 va entraîner des investissements massifs (6 à 8 Mds € par an d'ici 2040, soit environ 100 Mds € au total) auxquels s'ajoutent les réseaux (ENEDIS et RTE prévoient d’ici 2040 des investissements de l'ordre de 100 Mds € chacun), ce qui aura de lourdes conséquences sur le prix de l'électricité. L'investissement dans de nouveaux moyens de production doit se faire à l'aune de deux priorités : compétitivité des prix et sécurité du réseau, en gardant à l'esprit que notre électricité est largement décarbonée grâce au nucléaire, soit 20 à 40 gCO2/kWh contre 360 g pour les Allemands. Un chiffre qui devrait conduire l'Europe à adapter avec pragmatisme son objectif de 42,5% d'énergies renouvelables en 2030 pour 42,5% d'énergie verte (y compris nucléaire). En revanche, le gouvernement devrait s'interroger sur l'électrification des usages qui est en panne aujourd'hui, notamment à cause des prix de l'électricité qui ont bondi durant la crise énergétique et des taxes sur l'électricité.

4 réalités nous contraignent à changer de cap

Deux événements de 2024 nous interpellent : la France a immatriculé moins de voitures électriques et installé moins de pompes à chaleur que l’an dernier, ce qui met en cause la crédibilité de ses stratégies énergétique et climatique. Ce début d’année 2025 impose une révision forte de nos politiques énergétiques, les actuelles ne satisfaisant pas les objectifs climatiques qu’elles proclament, faisant l’impasse sur des objectifs économiques incontournables, en particulier la réduction de notre dette et la réindustrialisation.

Financer par la dette l’écologie n’est plus réaliste

La France surendettée en a pour au moins dix ans à redresser son bilan. De plus, une nouvelle priorité, le réarmement, arrive. Depuis les Bonnets rouges et les Gilets Jaunes, le discours écologiste s’était appuyé sur les réglementations et la dette, présentée comme éthique, puisque consacrant des moyens du présent à assurer l’avenir des générations futures. Il en est ainsi du rapport Pisani-Ferry. Mais du point de vue des prêteurs, continuer à faire crédit à des emprunteurs excessifs, que les objectifs soient ou non vertueux, est sous conditions. Devenir surendetté conduit à obéir à ses créanciers et donc à perdre son autonomie de décision.

La non-adéquation de nouveaux moyens de production à la consommation d’électricité

Cette problématique est bien résumée par la contribution de l’association Sauvons le Climat à la PPE3[1] :

« La situation actuelle se caractérise par deux facteurs principaux : d’une part une production en forte hausse, grâce au retour de la performance du nucléaire, d’une excellente hydroélectricité et de productions éoliennes et photovoltaïques également croissantes ; d’autre part une consommation d’électricité qui ne progresse plus et qui est revenue au niveau de celle de 2005.

Le résultat se lit dans les exportations, qui devraient atteindre ≈ 90 TWh pour l’année 2024. Chiffre inédit et considérable, supérieur à la consommation de la Belgique et du Luxembourg réunis. C’est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle.

La bonne nouvelle est que la France dispose d’une capacité de production d’électricité décarbonée très importante, qui pourrait permettre une substitution très rapide d’électricité décarbonée aux énergies fossiles, excellente pour le climat.

La mauvaise nouvelle est que cette substitution ne se fait pas. Les consommations domestiques reflètent à la fois une certaine sobriété des comportements en partie positive et une absence de substitution de pompes à chaleur au chauffage au fioul ou au gaz, qui traduit la difficulté de cette substitution, pour des raisons en grande partie financières. Mais la très mauvaise nouvelle est que la substitution est à l’arrêt dans l’industrie, pour plusieurs raisons : la réindustrialisation est très lente et surtout, le manque de visibilité sur les prix de l’électricité à moyen et long terme rend les investisseurs très prudents dans un contexte d’activité économique incertaine et de financements contraints ».

Le contexte mondial de 2025 ainsi que les tendances propres à la France rendent totalement irréalistes les objectifs énoncés par les projets SNBC et PPE

Il est intéressant de noter que la France a choisi de fixer avec réalisme, pour ses politiques d’adaptation au réchauffement, quatre degrés, ce qui signifie qu’il y a une évolution du réchauffement moyen de la planète de 4/1,5 ≈ 2,66, en contradiction avec les objectifs SNBC (Stratégie nationale bas carbone), toujours centrés sur le plafond de 2 degrés. La scientifique Valérie Masson-Delmotte, porte-voix des climatologues, dans une interview à un grand journal a adapté son message au contexte du monde tel qu’il est aujourd’hui : elle a abandonné sa présentation traditionnelle des quantités maximum d’émissions possibles de gaz à effet de serre permettant de tenir les objectifs des COP à 1,5 puis 2 degrés. Nous atteindrons déjà + 1,5 °C au niveau planétaire dans la prochaine décennie, et les politiques actuelles nous mèneront à + 3 °C à la fin du siècle, ce qui correspond à + 4°C en France car notre pays se réchauffe plus vite. On fera peut-être mieux, mais mieux vaut être prêts. [2]

La baisse des émissions comptabilisées par le CITEPA est un leurre

Les gouvernements se sont appuyés sur les bons résultats affichés par le CITEPA[3] : -5% de baisse annuelle de nos émissions en 2022 et 2023 pour justifier ce défi fou de -50% pour 2030. Mais deux causes exceptionnelles, l’une agréable, l’amélioration sensible de la production du nucléaire, l’autre désespérante, la crise touchant nos industries électro-intensives, expliquent la moitié de ce chiffre de -5%/an.

Le baromètre CITEPA vient de fournir une estimation provisoire des résultats de 2024[4]. Il affiche une réduction de -1,8% qui s’explique pour la moitié par celle du secteur de l’énergie, -1% due à la bonne production du parc nucléaire ayant fait reculer celle des centrales au gaz. Le secteur du résidentiel tertiaire reste sur une lancée de -1,8%. La baisse de l’industrie, -1,8% s’explique principalement par la réduction d’activité du secteur de la construction et des difficultés d’approvisionnement en gaz. Le transport, un tiers des émissions, ne recule que de -0,87%. Hors facteurs conjoncturels et production d’électricité, la tendance 2024 est comprise entre 0 et -1%.

Conclusion : mettons au panier ces objectifs totalement irréalistes imposés par la bureaucratie européenne de moins 50% d’émissions à l’horizon 2030, ainsi que celui de la neutralité carbone de la France pour 2050. Cette notion de neutralité carbone, à savoir que les émissions d’un pays seraient compensées par les capacités d’absorption de gaz carbonique de ses végétations, n’a de sens que pour la planète. Des pays comme les pays scandinaves, qui comptent peu d’habitants sur de grandes surfaces couvertes de forêts, pourraient l’atteindre, pas des pays comme le nôtre, davantage peuplés.

Quels objectifs pour notre système électrique ? sécurité et compétitivité

La sécurité

Ce point est aussi expliqué dans la contribution SLC-PPE3[5] :

Contrairement à une idée reçue trop répandue, l’adaptation de la production résiduelle (celle qui est assurée par les moyens pilotables et qui résulte de la différence entre la consommation réelle et les productions non-pilotables éoliennes et photovoltaïque PV) n’est pas majoritairement assurée en France par les moyens thermiques au gaz et l’hydraulique, mais par la manœuvrabilité du nucléaire, qui constitue un atout extrêmement précieux, mais qui n’est pas sans limites, techniques et économiques…

C’est donc le nucléaire qui assure dans ces circonstances l’essentiel des compensations de puissance[6]. Il est d’ailleurs le seul à avoir la capacité installée suffisante pour le faire, face à des variations de la demande à la hausse ou à la baisse qui atteignent couramment ≈ 20 GW ou plus en quelques heures. Cela avec « seulement » ≈ 23 GW d’éolien et ≈ 23 GW de PV de puissances installées…

… Il est déjà indispensable d’écrêter les puissances PV et/ou éoliennes pour ne pas mettre en risque la sécurité du réseau. De tels épisodes sont apparus plusieurs fois durant l’été 2024[7].

… Qu’en sera-t-il alors autour du midi solaire si, selon les projections de la PPE3, les puissances PV installées sont multipliées par 2,5 ≈ en 2030 et par près de 4 en 2035 ? Ceci sans parler des puissances installées éoliennes qui y ajouteront leur contribution aléatoire ?

Ajoutons que les capacités pilotables françaises (nucléaires, hydrauliques et thermiques) d’aujourd’hui peuvent être évaluées à un maximum de 85 GW en décembre et janvier soit 10% de moins que celles qui ont permis de passer la pointe historique de la demande de 102 GW pendant les grands froids de février 2012.

Les objectifs de la PPE voulant tripler les capacités de productions intermittentes ne seraient crédibles que si elles s’accompagnaient de décisions complémentaires de construire des capacités importantes de centrales au gaz capables de suppléer aux périodes d’absences de soleil et de vent, solution décidée avec réalisme en Allemagne.

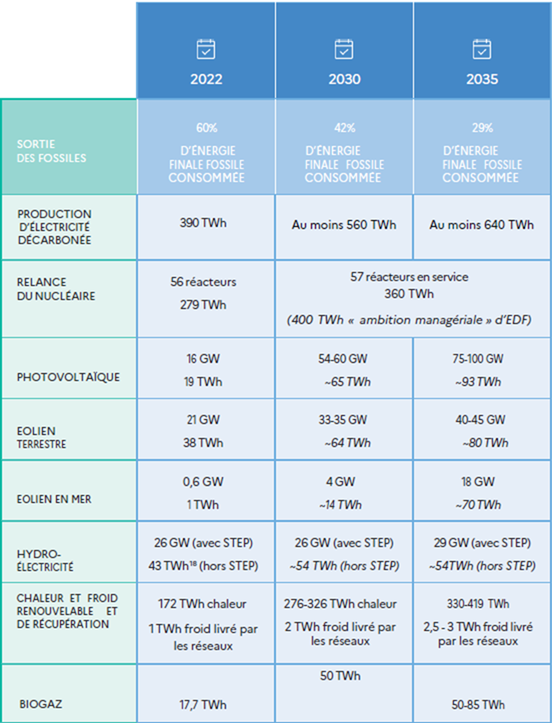

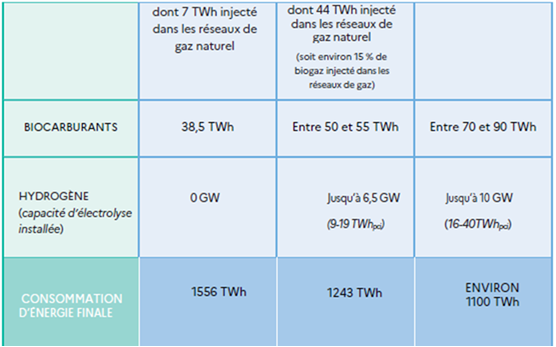

Source PPE 3[8]

Pour la France :

« Le projet de PPE3 concernant le développement des moyens de production d’électricité renouvelable de nature variable et intermittente soulève plusieurs questions :

* La non-adéquation de ces nouveaux moyens de production à la consommation d’électricité ;

* La maîtrise de l’équilibre du réseau et de la sécurité d’alimentation du pays face à la variabilité accrue de ces productions ;

* Les surcoûts considérables associés à ces développements… »

Retrouver sa compétitivité

Toutes sortes de facteurs compromettent aujourd’hui la compétitivité du vecteur électrique : l’électricité décarbonée est deux fois plus taxée que le gaz[9], des coûts divers comme les certificats d’économie d’énergie pèsent également sur son prix[10], la complexité extrême de son encadrement via les tarifs régulés soumis à des fluctuations aberrantes. Beaucoup d’industriels échaudés par des majorations récentes de leurs coûts électriques provenant d’intervenants ayant alors réalisés des bénéfices scandaleux ont juré qu’on ne les y reprendrait plus.

Demain, les réseaux ENEDIS et RTE prévoient d’ici 2040 des investissements de 96 Mds€[11] et 100 Mds€[12] dont les charges d’amortissement et d’intérêt des emprunts correspondants seront répercutées sur le Turpe, péage des réseaux facturé aux producteurs. Les lectures des diverses publications des entreprises ENEDIS et RTE mettent en évidence que, non confrontées comme EDF à la dure loi de la concurrence, elles placent leur prestige dans le volume de leurs investissements. En témoigne en particulier la proposition affichée par RTE de créer un grand réseau ouest desservant des productions éoliennes en mer dont les garanties des prix à venir fixées par l’Etat, c’est-à-dire nous, sont de l’ordre de 150 €/MW (plus du double des prix de vente supportables)[13]. Desservir très cher ce qui coûte déjà le plus cher, est-ce cela la gloire d’un service public ?

Alors pour la France, pourquoi poursuivre à marche forcée un développement d’énergies renouvelables intermittentes dont les coûts directs et indirects chargent la compétitivité du système et commencent dès à présent à poser des problèmes de sécurité au réseau ?

Le courage serait de le reconnaître et de freiner fortement en n’acceptant que les propositions à coûts très compétitifs ne nécessitant pas d’investissements aberrants des réseaux.

Il s’agit de pragmatisme. Il existe des pays qui ont tiré profit des renouvelables, par exemple le Royaume-Uni mixant pour près d’un tiers un éolien très compétitif avec des centrales utilisant le gaz qu’il produit, et un noyau nucléaire qu’il projette de développer ainsi qu’un peu d’hydraulique. Ce pays peut approcher les 200 gCO2/kWh, donc faire par exemple beaucoup mieux que l’Allemagne qui tourne autour de 360, mais dix fois plus que la France qui n’émet que 20 à 40 gCO2/kWh. Seuls les scandinaves disposant de vastes ressources hydrauliques font mieux. Nous savons que les panneaux solaires produisent deux fois plus d’énergie en Afrique et dans nos départements d’outre-mer qui ne subissent pas la saisonnalité de la métropole, faisant produire le solaire quatre fois plus le 20 juin que le 20 décembre.

Electrifier les usages

Pour les trois secteurs les plus concernés, l’habitat, l’industrie et les transports, les derniers chiffres d’émissions connus sont ceux de 2023. Selon le CITEPA ils ont évolué ainsi :

En million de TCO2 | 1990 | 2010 | 2019 (année avant Covid) | 2023 |

Industrie | 140 |

| 79 | 64,8 |

Bâtiment | 93 | 104 | 76 | 58,4 |

Transport | 123 |

| 134 | 127 |

Industrie : la dégringolade de ses émissions s’explique principalement par la désindustrialisation de la France, surtout pour les industries fortement consommatrices d’énergie, semble-t-il enrayée depuis 2017, mais à nouveau très menaçante en 2025.

Bâtiment (logement, tertiaire) : sa forte baisse récente depuis 2010, peut s’expliquer à la fois par une année 2023 chaude, mais aussi par les effets des très fortes hausses récentes des coûts énergétiques supportés par les ménages.

Le transport : seul secteur dont les émissions ont cru depuis 1990, connaît une très légère décroissance annuelle de l’ordre de moins 2%/an. Notons qu’avec 127 MT, il représente le tiers des émissions totales de 2023 de 373 MTCO2. La consommation d’énergie du transport en France est du même ordre que celle de l’électricité soit 488 TWh/an. L’électrifier entièrement, objectif de très très long terme, la diviserait par trois. Nous constatons là, une fois de plus, l’excellent rendement énergétique apporté par le passage à l’électricité. Avec le contenu français de 20 gCO2/kWh, les émissions de 160 TWh du transport routier baisseraient de 127 à 7 MT/an et seraient donc divisées par 18 !

A l’horizon 2035-2040, on peut viser une étape électrifiante de l’ordre de 40% du transport et donc de gagner 50 Mt de CO2, 14% de nos émissions, en consommant 55 TWh/an d’électricité. C’est un ordre de grandeur programmable. Mais il faudrait y mettre des moyens pour assurer la transition. La production électrique correspondante, suûre et fiable est disponible.

Conclusion : Utiliser au plus vite les 20% de marges de production électrique décarbonée

La France dispose d’ici 2035 de 20% de marge pour électrifier les usages, elle n’a pas le besoin de capacités variables supplémentaires à cet horizon, ni les moyens de s’offrir pour la séduction de leur image leurs coûts. D'ici là, elle doit relever 4 défis :

- Harmoniser les croissances des électrifications des usages avec celles de nos potentiels de production d’électricité décarbonée, donc aujourd’hui mettre le paquet sur les aides à l’électrification.

- Organiser la prolongation maximale possible de la durée de vie de nos centrales nucléaires actuelles.

- Préparer le relais d’un nouveau nucléaire appelé à devenir compétitif à long terme via l’effet série, sans oublier de tirer tout le parti possible de notre potentiel hydraulique.

- Arrêter les investissements de capacités électriques non indispensables d’ici 2040 entraînant des majorations de coûts, dont des investissements majeurs dans les réseaux.

Les nécessités contraignent la France à prévoir une longue période de cure d’amaigrissement afin qu’elle se libère du poids d’une dette insupportable, et ceci dans une période d’incertitudes économiques. Concernant sa politique climatique, elle n’a pas d’autre choix possible que de se concentrer sur des actions combinant rentabilité économique et efficacité climatique et de renoncer aux investissements de prestige réservant ses moyens à ceux qui seront efficaces.

Electrifier les usages en favorisant les investissements valorisant les atouts existants sur le sol national, dont son système électrique et les industriels associés, est une des meilleures réponses au défi de réduction régulière à long terme de nos émissions de gaz à effet de serre, tout en contribuant au redressement de notre économie en réduisant nos importations d’hydrocarbures.

[1] https://www.sauvonsleclimat.org/images/articles/pdf_files/SLC_PPE_2021/250101_N53-Sauvons-le-Climat-Cahier-d-acteur-PPE3.pdf

[2] https://www.lesechos.fr/politique-societe/societe/climat-on-pourra-avoir-a-paris-des-temperatures-de-50c-vers-2050-2127823

[3] Le CITEPA est une association qui met à disposition des informations environnementales et des outils de mesure des émissions

[4] https://www.citepa.org/donnees-air-climat/donnees-gaz-a-effet-de-serre/barometre-des-emissions-mensuelles/

[5] Voir le passage « Maîtrise de l’équilibre du réseau et de la sécurité d’alimentation face à l’accroissement de la variabilité de la production » de la note citée en 1

[6] https://www.lesechos.fr/industrie-services/energie-environnement/nucleaire-le-stop-and-go-dedf-suspecte-de-fragiliser-les-reacteurs-francais-2145326

[7] https://analysesetdonnees.rte-france.com/bilan-electrique-2024/production#Ecretementsdesproductionseoliennesetsolaires

[8] https://concertation-strategie-energie-climat.gouv.fr/sites/default/files/2024-11/241104_Projet%20de%20Programmation%20pluriannuelle%20de%20l%27%C3%A9nergie%203%20VFF.pdf

[9] https://www.lemonde.fr/economie/article/2025/02/18/le-gaz-fossile-reste-moins-taxe-que-l-electricite-bas-carbone_6552661_3234.html

[10] https://www.ifrap.org/agriculture-et-energie/les-certificats-deconomie-denergie-toujours-plus-chers

[11] https://www.enedis.fr/presse/energies-renouvelables-enedis-passe-le-cap-du-million-dinstallations-raccordees-au-reseau-de

[12] https://www.lemonde.fr/economie/article/2024/03/28/reseau-electrique-francais-100-milliards-d-euros-d-investissements-pour-rte_6224599_3234.html

[13] https://participer-la-mer-en-debat.cndp.fr/project/test/collect/proposez-vos-projets/proposals/tarifs-actualises-des-8-sites-eolien-en-mer