Pourquoi il faut baisser les taxes sur l'électricité

L’hebdomadaire Le Point a publié une note du haut-commissaire à l’énergie atomique (HCEA) datée du 10 juillet dernier qui montre l’impasse dans laquelle s’est mise la France en matière de programmation de l’énergie. Les principaux messages à retenir sont les suivants :

- La demande en électricité est beaucoup plus faible que le scénario de référence prévu par RTE : les prévisions de consommation s'appuyaient sur un essor des véhicules électriques dont les ventes sont en panne, une réindustrialisation qui tarde à se matérialiser et un développement des flexibilités qui là aussi n'est pas au rendez-vous.

- Dans le même temps, la production continue de croître et multiplie les périodes de prix négatifs. Ce phénomène est amplifié par les contrats avec obligation d'achat proposés aux producteurs d'énergie photovoltaïque car ils bénéficient d’un tarif fixe quels que soient les prix de marché.

- L’augmentation très importante de production d’électricité que prévoit le projet de PPE3 risque d’augmenter le déséquilibre offre-demande.

- Si cette surcapacité augmente encore, le coût pour le contribuable qui soutien de nouvelles filières de production sera de plus en plus important. A titre d'illustration, la CRE estime le coût pour la collectivité à environ 80 millions d'euros entre janvier et juin 2024.

- Dans le même temps, les conséquences sur la gestion du parc nucléaire, et notamment l'ajustement de production lié à la variabilité de la production renouvelable, posent de sérieuses difficultés techniques.

Le Haut-commissaire recommande de réorienter le soutien de l'Etat sur la consommation d'électricité et non sur le développement de l'offre. Une des principales recommandations serait de baisser les taxes sur l’électricité, qui est injustement pénalisée par rapport au gaz qui subit des taxes moins élevées. Cette baisse des taxes est de nature à renforcer la confiance des consommateurs, échaudés par les hausses de tarifs de l'hiver 2022-2023. Explications.

Une surcapacité de production qui pèse finalement sur le consommateur/contribuable

La note commence par un rappel : en matière d’électricité, l’offre doit être égale à la demande à chaque instant. Si des moyens de flexibilité existent pour lisser les déséquilibres entre production et consommation, ils restent pour l’heure limités. Lorsque l’offre est trop importante par rapport à la demande, certains moyens de production sont amenés à s’effacer. La valeur de l’électricité peut diminuer, devenir nulle, voire négative.

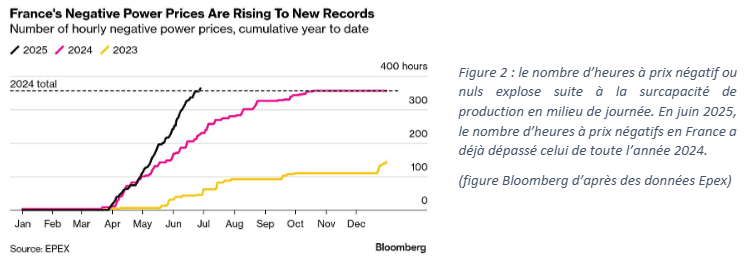

Les épisodes de prix négatifs se sont considérablement multipliés : dans un article des Echos de juillet dernier, il est indiqué le phénomène des prix négatifs de l'électricité se renforce en France. Un rapport publié par RTE pointe que le secteur électrique français a enregistré 368 heures de prix négatif sur le marché spot depuis le début de l'année 2025. Soit davantage que le cumul entier de l'an dernier (361 heures). Cette situation est bien sûr particulièrement sensible au printemps et en été.

Ces épisodes se produisent lorsque l'offre d'électricité dépasse la demande. Dans ce cas de figure explique le Haut-commissaire, les producteurs d'électricité sont prêts à payer pour que cette énergie soit consommée. Ce qui peut paraître paradoxal s’explique en fait parce que certaines centrales électriques ont des coûts de démarrage et d'arrêt très élevés. Dans l'incapacité de stocker, il est plus économique pour ces centrales de continuer à produire même à perte, plutôt que de s'arrêter et de redémarrer.

Sauf que ces singularités de marché détruisent de la valeur pour les producteurs et coûtent à EDF qui les compense partiellement.

Même la CRÉ le reconnaît L’augmentation du nombre d’heures à prix faibles et proches de 0 €/MWh est une conséquence naturelle du développement d’installations à coût marginal proche de zéro, comme le solaire ou l’éolien. Cette augmentation est de nature à : •dégrader la rentabilité de l’ensemble des installations qui ne bénéficient pas de dispositif de soutien (en fonctionnement ou non lors de ces heures) dans la mesure où ils ne perçoivent pas de revenus sur un nombre d’heures plus conséquent ; •diminuer le prix capturé des installations EnR soutenues. Compte tenu des modalités des contrats de soutien, l’État porte budgétairement le risque de cannibalisation du revenu associé. Cet aspect relève d’un choix de politique énergétique |

Sur le premier semestre, Thomas Veyrenc, directeur général chez RTE, a expliqué que le phénomène s'est accentué à cause d'une consommation stable et à un niveau bas, tandis que la production a augmenté : le nucléaire a produit 4,3 TWh de plus (+2,4 %) d'un semestre à l'autre, et le solaire, plus 3,5 TWh (+28,8 %).

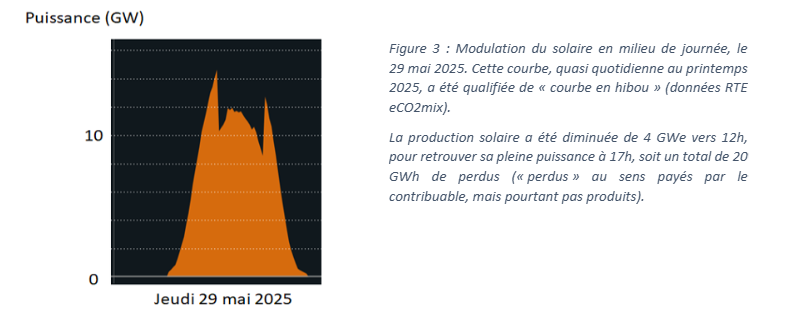

Que se passe-t-il lorsque le déséquilibre se forme entre consommation et production ? Les moyens de production modulables baissent leur production : ex. les centrales à gaz et des centrales hydroélectriques. En contrepartie, les moyens de flexibilités prennent le relais (ex. STEP). Mais cela n’est pas suffisant et les centrales nucléaires sont obligées elles aussi de baisser leur production, de 8 à 15 GWe chaque jour indique la note.

Au-delà d’un certain seuil il n’est pas possible de baisser la production des centrales et on se retrouve à demander aux centrales solaires de cesser de produire comme on le voit sur ce graphique (dit en hibou). Et comme ce phénomène s’observe aussi en Allemagne ou en Espagne, il n’est pas envisageable d’exporter les surproductions.

Dès lors on comprend bien que continuer à développer le solaire alors que les principaux moyens de production sont déjà à l’arrêt a une conséquence directe sur les centrales nucléaires qui devront encore baisser leur production. Mais cette modulation à la baisse du nucléaire comporte des limites techniques comme l’indique la note. Car le parc nucléaire ne peut pas descendre en dessous d’un seuil de production qui ne permettrait pas de repartir une fois la nuit tombée. Le HCEA estime ce seuil à 20 GWe.

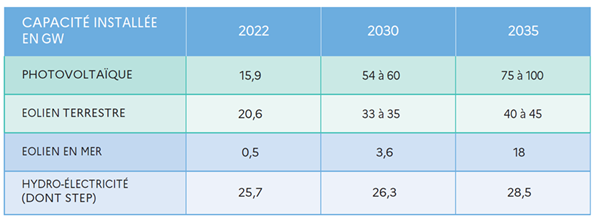

La note conclue en rappelant la croissance du photovoltaïque en France à des rythmes très soutenus alors que les diverses évolutions qui devaient tirer la consommation d’électricité ne se sont pas produites (développement des véhicules électriques à l’arrêt, besoins en électricité de l’industrie qui n’augmente pas parce que l’industrialisation patine, et la production d’hydrogène vert qui ne décolle pas). Les situations de déséquilibre devraient donc continuer et s’accélérer avec le développement de l’offre française et l’offre étrangère via les interconnexions.

La conclusion qui s’impose est donc que les ambitions prévues par la PPE3 particulièrement en matière de PV sont superflues, et même contreproductives.

Source : PPE

Ce qui fait dire au Haut-commissaire, « chaque actif nouvellement installé sera échoué dès son inauguration » c’est-à-dire qu’il ne produira que de façon marginale ce qui se traduira par des surcoûts pour le contribuable pour une électricité qui ne sera pas produite. Par ailleurs, la hausse des prix de l’électricité tirée par les coûts de transformation des réseaux va freiner l’électrification des usages et donc la décarbonation. Le bilan sera doublement négatif : plus de coûts, moins de décarbonation.

Le Haut-commissaire recommande de réorienter les efforts non sur la production mais sur la demande : il suggère par exemple de réorienter les emplois dédiés à l’installation de panneaux PV vers le développement de pompes à chaleur par exemple. Il propose aussi de développer des activités fortement consommatrices d’électricité comme les data centers. Il faut aussi soutenir les flexibilités (déplacement des consommations aux heures de pointe, développement des stations de pompage hydroélectriques).

Le point le plus important est sans doute de mettre en cohérence les ambitions climatiques et la fiscalité écologique en rééquilibrant les taxes sur le gaz moins chères que celles sur l’électricité, afin d’encourager l’électrification des usages.

Le prix de l’électricité

C’est dans ce contexte que de nouvelles modifications tarifaires ont été appliquées à partir du 1er août dernier. Ces variations régulièrement décidées par les pouvoirs publics concernent le TRV et les taxes appliquées à la consommation d’électricité. Mais tous les changements rendent difficile à percevoir le signal prix alors qu’il serait essentiel de rassurer les consommateurs sur l’usage d’électricité pour leur vie courante. Tachons d’y voir plus clair :

S’agissant des ménages, il existe deux sortes de prix de l’électricité : le tarif réglementé de vente (TRV) et les offres de marché.

- Le TRV est fixé par les pouvoirs publics sur proposition de la Commission de Régulation de l'Énergie (CRE) qui propose des évolutions une à deux fois par an, généralement en février et août, en tenant compte des fluctuations sur le marché de gros européen. Il s’agit du tarif bleu d’EDF. Ce tarif peut augmenter ou diminuer.

- Les offres de marché librement établies par les fournisseurs alternatifs, qui peuvent être plus compétitives que le TRV.

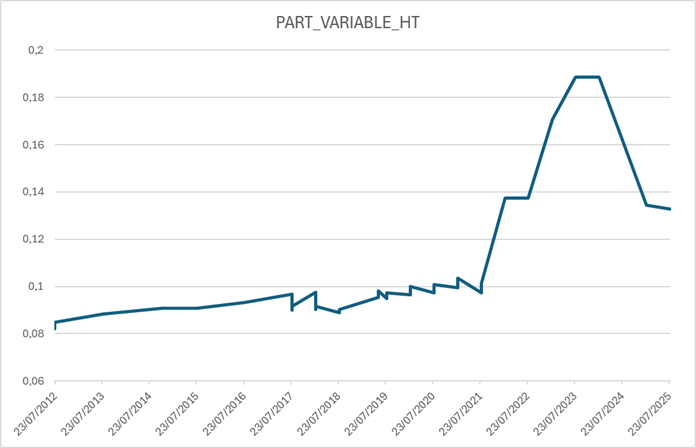

En 13 ans, entre 2012 et 2025, les prix de l'électricité ont augmenté de 61 %, sur la part variable hors taxes comme l’indique les données disponibles sur le site data.gouv.fr passant de 0,0822 à 0,1327€/kWh en option Base (puissance jusqu’à 36kVA).

Les taxes sur l’électricité : un poids croissant

A cette hausse, s’ajoute l’évolution des taxes. Trois taxes principales s'appliquent à la consommation d'électricité, indépendamment du fournisseur ou du type d'offre, l'accise sur l'électricité, la CTA et la TVA :

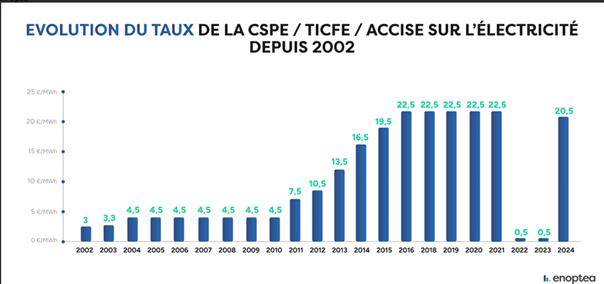

1. L'Accise sur l'électricité (ex-CSPE/TICFE)

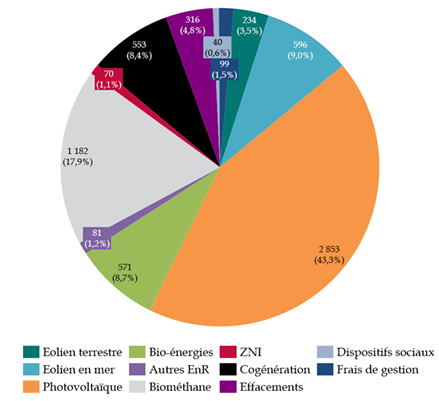

Cette taxe est payée par tous les consommateurs finaux . Elle finance le développement des énergies renouvelables, la cogénération, les dispositifs sociaux comme le chèque énergie, la péréquation tarifaire pour les zones isolées (Corse, DOM-TOM), et des mesures comme les primes d'effacement pour équilibrer le réseau.

Ce schéma donne la répartition des différents usages où l’on voit que le développement des différentes ENR se taille la part du lion.

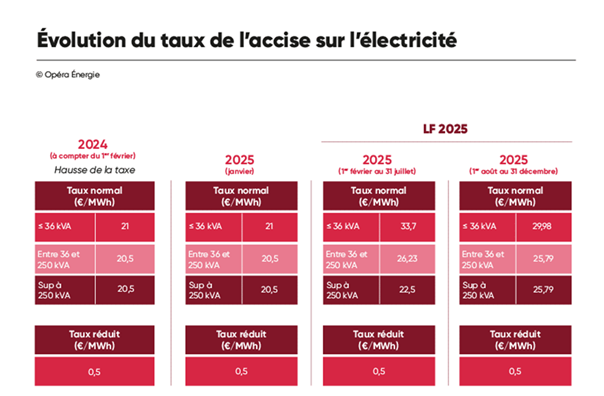

L’accise a eu une évolution chahutée sur les dernières années notamment pendant la crise énergétique de 2022-2023. Elle a connu une légère baisse au 1er août.

Source : opera-energie

À partir du 1er août, les tarifs sont fixés à 29,98 €/MWh pour les ménages et assimilés (puissance ≤ 36 kVA). Cela représente une baisse par rapport à février (33,70 €/MWh pour les ménages). L'accise est soumise à la TVA à 20 %, amplifiant son impact.

2. La Contribution Tarifaire d'Acheminement (CTA)

La Contribution Tarifaire d'Acheminement (CTA) est une taxe appliquée sur les factures d'électricité et de gaz naturel en France. Elle finance les droits spécifiques à la retraite des agents des industries électriques et gazières (IEG), acquis avant 2005, pour des entreprises comme EDF, Engie, Enedis ou GRDF.

Elle est collectée par les fournisseurs d'énergie et reversée à la Caisse Nationale des Industries Électriques et Gazières (CNIEG). La CTA est indépendante de la consommation d'énergie mais elle dépend de la puissance souscrite (en kVA) et de l'option tarifaire (par exemple, Base, Heures Pleines/Heures Creuses). Elle est basée sur un calcul très complexe qui dépend de la part fixe hors taxes des tarifs d'utilisation des réseaux eux même en augmentation (TURPE pour l'électricité, ATRD/ATRT pour le gaz). Ces taxes sont collectées par les fournisseurs et reversées à l'État. Elle est soumise à la TVA à 20 % (et non plus 5,5%) depuis août 2025.

Dans le cas de l’électricité, le TURPE couvre les coûts de gestion, de comptage et de soutirage fixe des réseaux. Les taux en vigueur en 2025 sont : Exemple de calcul détaillé (pour un particulier avec une puissance souscrite de 6 kVA, option Base, raccordé au réseau de distribution) : Infos sur total-energies.fr |

Pour une facture annuelle totale d'environ 1 357 € TTC (consommation moyenne), la CTA représente environ 1,6 % du montant total.

Le 1er août dernier a donc marqué une évolution contrastée :

• Entre la baisse de l’accise de 11%

• Une baisse du la part variable HT de 1%

• Le tout compensé par une hausse de la TVA applicable sur l’abonnement et la CTA (elle était déjà de 20% sur la part variable). Rappelons qu'une hausse moyenne de 8% a été appliquée au prix de l'abonnement en février 2025 par EDF. En option base, l'abonnement est passé de 152,16€ à 164,64€ par an pour du 6 kVA.

Quel bilan ? Selon différentes sources, l’augmentation de la TVA sur l’abonnement représente un peu plus de 20 € par an pour un compteur 6 kVA. Pour un foyer consommant 6 000 kWh/an, la baisse du kWh compense souvent cette hausse, avec un effet neutre ou légèrement positif (économie nette d'environ 4 €/an selon la CRE).

Comparaison avec le gaz : une fiscalité contradictoire ?

Alors que la France vise la sortie des énergies fossiles, la fiscalité favorise encore le gaz : l’accise sur le gaz (ex-TICGN) se situe à 15,43 €/MWh à partir du 1er août 2025 (contre 17,16 €/MWh en janvier). Elle est presque deux fois inférieure à celle sur l'électricité pour les ménages (29,98 €/MWh).

Cela envoie des signaux contradictoires : l'électricité, produite à 95 % bas carbone (nucléaire, hydraulique, renouvelables), est plus taxée que le gaz, majoritairement fossile et importé. Le gouvernement évoque une future harmonisation, mais "des enjeux d'acceptabilité sociale freinent les hausses sur le gaz" selon le ministre de l’Industrie, Marc Ferracci. Environ 10,4 millions de foyers sont abonnés au gaz, contre trois fois plus à l'électricité. Il faudrait à tout le moins aligner la fiscalité de l'électricité sur celle du gaz.

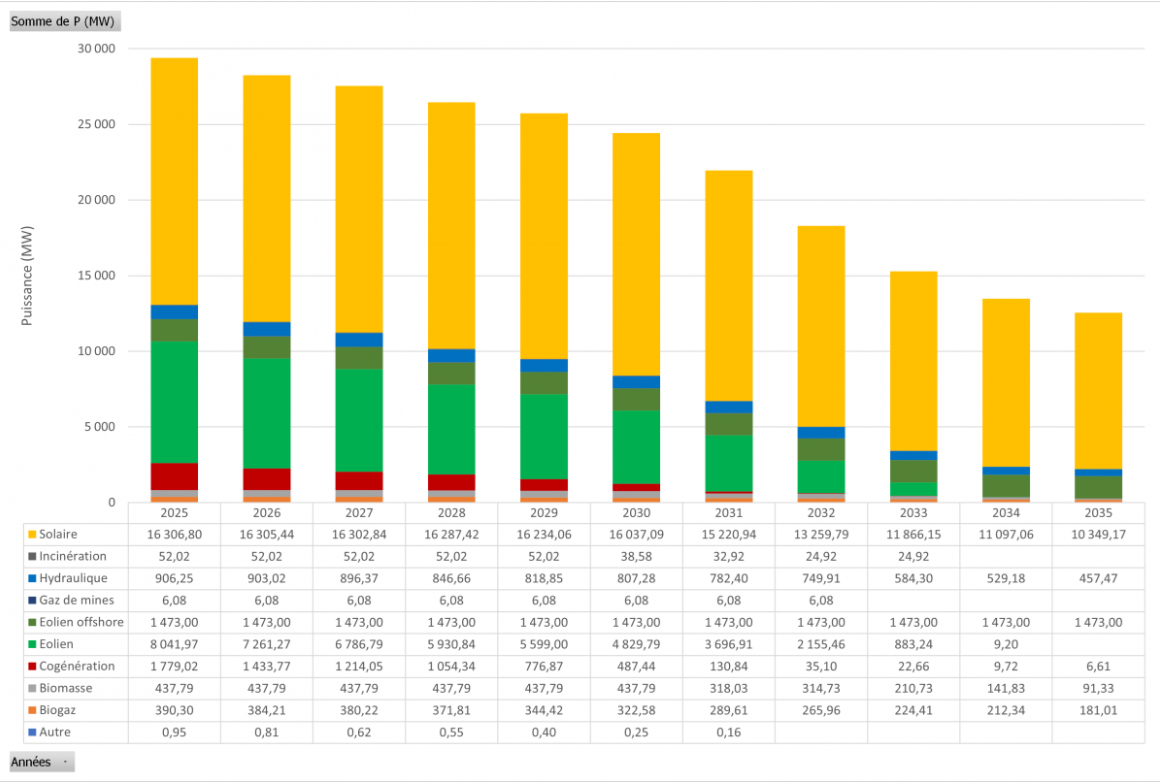

La CRE propose de revoir les conditions de rémunérations des producteurs d’énergie. Si les producteurs soutenus en complément de rémunération (CR) sont contractuellement incités à s’arrêter, sous peine de perdre le bénéfice du complément du CR, en revanche, les producteurs sous obligation d’achat (OA) sont insensibles aux prix de marché et produisent à tout prix alors que leur coût d’arrêt est en général nul ou très faible. Cette inefficacité renchérit le coût total de production et engendre des dépenses pour l’Etat, qui compense aux acheteurs obligés les ventes à prix négatif. La CRE recommande donc d’inciter au maximum les producteurs sous OA à cesser leur production. Puissance installée en Obligation d'Achat au 1er janvier de chaque année par filière jusqu'en 2035, basée sur les contrats actifs au 20/11/2024 (en fonction des dates de fin des contrats et sans hypothèse de nouveaux contrats). Source EDF OA

|