Le CESE sur la sellette

Le CESE, comme 3e chambre de la République, a un but consultatif. Il n’appartient donc pas au domaine des « pouvoirs publics », mais à la mission de Conseil et contrôle de l’État au côté de la Cour des comptes et du Conseil d’État. Sa mission institutionnelle: conseiller le gouvernement et le Parlement, favoriser le débat public, promouvoir un dialogue constructif et informer les citoyens. Selon le programme 126, le CESE peut être saisi par les citoyens, le Premier ministre, les présidents de l’Assemblée nationale ou celui du Sénat. L’institution peut aussi s’autosaisir pour attirer l’attention du gouvernement et du parlement.

Déjà épinglé par un rapport parlementaire le 2 juillet 2025, le Conseil économique, social et environnemental (CESE) est à nouveau dans le viseur, cette fois-ci de la Cour des comptes. Dans un rapport publié ce vendredi 11 juillet, les Sages de la rue Cambon pointent un fonctionnement jugé peu efficace et des dépenses qu’ils estiment excessives.

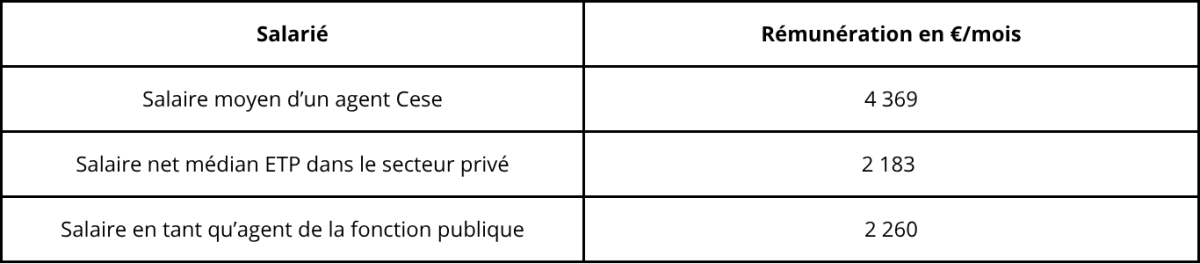

Des critiques appuyées par des chiffres parlants : seulement deux à trois rapports par agent et par an, en majorité auto-saisis, et 20 000 euros de rémunération en plus par rapport à un agent public en moyenne sur une année. Voilà les chiffres chocs du travail produit par le Conseil économique, social et environnemental (CESE). Celui-ci est également critiqué pour des règles trop laxistes, l’absentéisme de ses agents et le conflit d’intérêts inhérent : ses conseillers se prononcent sur des textes concernant directement les organisations qui les ont nommés, si bien qu’ils sont juges et parties. Le CESE fait face à de vives critiques et voit son action potentiellement remise en cause pour son manque d’utilité publique.

La suppression du CESE et des CESER représenterait une économie annuelle comprise entre 85 et 95 millions d’euros, correspondant respectivement à leur dotation de 34,4 millions d’euros pour le CESE et aux budgets cumulés des CESER, estimés entre 50 et 60 millions.

Réduction de l’enveloppe du CESE

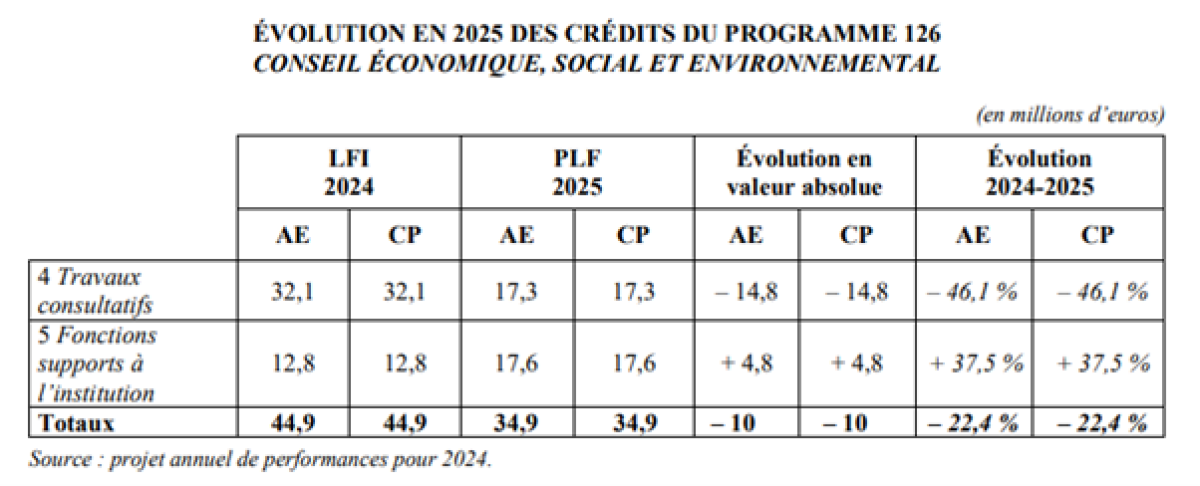

La dotation attribuée par l’État au CESE pour 2025, votée dans le cadre de la loi de finances initiale, s’élève à 34,4 millions d'euros alors que cette dotation a souvent été autour des 45 millions d’euros, depuis 2020.

Source: Budget du Conseil Économique Social et Environnemental

Cette dotation est en diminution de 10 millions par rapport à 2024 (-22,4%). L’état divise celle-ci en deux enveloppes:

- L’enveloppe « personnel » qui couvre la rémunération des membres (175 membres), des agents (154 agents), des stagiaires, des membres du collège de déontologie ainsi que des citoyens amenés à participer aux travaux du CESE sur la durée

- Cette enveloppe est en diminution de 23%, passant de 35,8 M€ à 27,7 M€.

- L’enveloppe « fonctionnement »: déplacement des membres et des citoyens participant aux travaux du CESE, restauration, dotation des groupes, entretien et maintenance immobilière et informatique, fluides, colloques et évènements, formation, etc.

- Celle-ci a été réduite quant à elle de 2 millions d'euros, passant de 9,1 à 6,7 millions d'euros, soit -26,4%.

De plus, le CESE a fait des émules et trouve des déclinaisons territoriales sous la forme des CESER et des CESEL (au niveau local, c’est-à-dire communal).

| Les CESER (conseil économique, social et environnemental régional) sont aussi des instances consultatives, présentes dans chaque région et collectivité territoriale assimilée. Les budgets cumulés de l’ensemble des CESER représentent entre 50 et 60 millions d’euros par an, pesant significativement dans les budgets régionaux. Plusieurs rapports les considèrent tout aussi inefficaces et proposent leur suppression, ses rapports étant relativement ignorés par les élus et les citoyens[1]. |

Le CESE bénéficie d’une certaine autonomie financière qui, sans aller jusqu’à l’autonomie constitutionnelle complète dont bénéficient les pouvoirs publics (Assemblée nationale, Sénat…), le distingue du fonctionnement des ministères ou des autres structures étatiques. Son régime financier se traduit par l’absence de comptable public, le trésorier du CESE étant nommé par le Président du CESE, après avis du bureau et sur proposition du Secrétaire général, auquel il est rattaché. Les finances du CESE ne sont pas publiques, une opacité vivement critiquée par la Cour des Comptes, qui en certifie toutefois les comptes – mais selon une convention d’audit dont les termes ne sont pas rendus publics – ce qui en limite la pertinence. Certains rapporteurs réclament une publication obligatoire des comptes, comme le fait l'Assemblée nationale ou le Sénat à chaque exercice[2].

Le financement du CESE est passé de 45 M€ en 2024 à 34,3 M€ en 2025, car une partie de son enveloppe financière a été débudgétisée. À partir du 1er janvier 2025, c’est la Caisse nationale d’assurance vieillesse (CNAV) qui a pris en charge le financement de la caisse de retraite des anciens membres du CESE, sortant du périmètre du budget[3]. Le reste de la différence provient d'une réduction des crédits de fonctionnement, d' un peu plus de 2 millions d’euros, passant de 9,1 à 6,7 millions: là se trouve la réelle baisse budgétaire. À compter de 2031, plus aucun membre du CESE ne cotisera au régime spécial de CESE.

Selon le CESE ce régime devait “continuer à verser des pensions pendant environ 70 à 80 ans (les plus jeunes membres du conseil ont 30 ans environ), voire un peu plus (cas d'orphelins notamment)".

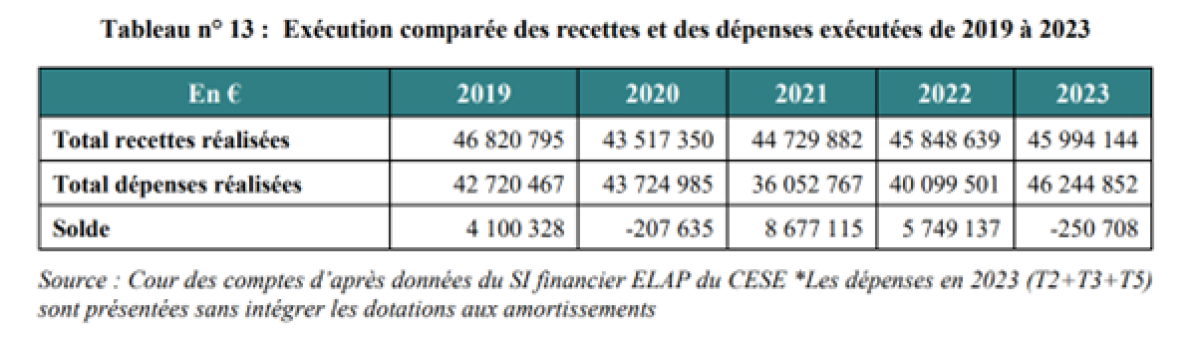

Un financement excédant structurellement les besoins réels

Un dialogue budgétaire est exigé: les informations que le CESE fournit sur sa situation financière sont extrêmement “succinctes” selon la Cour, par rapport aux documents relatifs aux états financiers de la Présidence de la République ou les assemblées parlementaires. Justement, le manque de transparence découle du choix fait par le CESE de ne pas intégrer ses opérations financières dans l’outil de gestion financière et comptable de l’État, Chorus. Sur la période 2019-2023, l’exécution des dépenses témoigne d’une sous budgétisation. On observe souvent un solde positif qui nécessite donc que la dotation publique soit modifiée en fonction. Lors d’un dérapage dans une solde négatif, ces chiffres sont souvent liés à un investissement ponctuel ou à une prévision insuffisante.

De plus, des sommes économisées (plus de 2,7 M€ par an sur les seules rémunérations) ont été laissées au CESE pour financer la mise en œuvre de la réforme de 2021, alors que la principale composante de cette dernière était financée depuis 2019 par une augmentation de 4,2 M€ par an de la dotation de l’État au CESE. Quatre ans après la réforme, ces sommes sont toujours dans la dotation de l’État et sont considérées excédentaires par rapport aux réels besoins du CESE. Certains financements sont donc encore pilotés en réponse à un contexte daté, nécessitant des mises à jour. La Cour des comptes rappelle que dans un contexte de finances publiques dégradées que le CESE ne peut pas être laissé à l’écart des efforts demandés aux autres entités publiques.

En plus de cela, la Cour a relevé des frais excessifs. Le CESE ne dispose pas de texte réglementaire spécifique par rapport à ses frais de déplacement qui atteignent environ un million d’euros en 2023.

Une production de rapports trop faible et pas assez qualitative

Sur les 19 avis publiés entre mai 2024 et juin 2025, près de la moitié concernait de façon directe l'environnement au détriment de la recherche sur des enjeux sociaux et économiques qui sont par nature au fondement des compétences du CESE. Bien que les objectifs du CESE soient tripartites, un rapporteur soulignait un manque d'équilibre important. Les publications sont aussi de tailles très inégales: certaines comportent plusieurs centaines de pages, et d'autres qu’une dizaine de paragraphes. Le rapporteur spécial relève également des flux d’information insuffisants pour produire des rapports correctement informés: pour une étude conséquente sur la santé au travail, le CESE n’a exigé que 6 auditions. À titre de comparaison, l’Assemblée nationale a recours à une vingtaine d'auditions pour une mission classique, voire plus pour de plus gros rapports.

En 1 an, 22 avis furent rédigés par 38 rapporteurs, ce qui revient à 2-3 avis par rapporteur, un montant jugé beaucoup trop faible. De plus, le CESE compte 7 commissions permanentes: affaires européennes et internationales, affaires sociales et santé, économie et finances, éducation, culture et communication, environnement, territoires, agriculture et alimentation, travail et emploi. Cela équivaut à environ 3 rapports par commission par an. Au sens plus large, sur les 175 membres du CESE, seulement 20% du corps entier produit des rapports et 80% ne remplissent pas ce rôle essentiel de recherche.

Le rapport parlementaire 2025 rappelle également que l’administration permanente du CESE compte 154 agents (ETP) chargés d’assurer le secrétariat des sections, la recherche documentaire, la rédaction et la mise en forme des avis, ainsi que la communication et la logistique. Autrement dit, ce sont ces 154 administrateurs qui sont « consommés » pour produire la trentaine de rapports et avis publiés chaque année.

Des agents trop peu investis

Les avis sont régulièrement adoptés en moyenne par moins de 130 votants: l'institution se satisfait de l'absence d'un quart de ses conseillers, donc un taux de présence compris entre 75% et 80%. Il y a aussi un champ trop large d’excuses d'absence acceptée. Il a été recommandé de le rapprocher à celui du Parlement : maladie ou accident grave, service militaire, présidence d'organisme paritaire, cas de force majeure.

Cet absentéisme est aussi expliqué par les jours de congés qu’un agent est libre de prendre: par année un membre du CESE peut prendre jusqu'à 54 jours. Dans ces 54 jours du CESE, 12 jours de congés sont appelés “jours CESE”, et ont une justification floue et non définie. À titre de comparaison, le salarié habituel ne reçoit que 30 jours ouvrables par an. En somme, il est douteux que les 1607 heures annuelles soient complétées compte tenu des nombres de congés donnés et de l'absentéisme systématique.

La liste des excuses tolérée en cas d’absence est conséquente: un conseiller peut fournir une excuse personnelle, en rapport avec le CESE mais aussi avec l’activité professionnelle ou son mandat. Il n’existe aucun plafonnement du nombre d’excuses pour un même trimestre et un conseiller qui n’aurait participé à aucune séance au cours d’un trimestre ne ferai l’objet d’aucune pénalité.

S' il y a des pénalités, celles-ci deviennent de plus en plus douces. Une décision du 17 avril 2024 a infligé des pénalités pour le quatrième trimestre 2023 à 10 membres du Conseil pour des montants individuels allant de 564 € à 2 182 €. Le montant total de ces pénalités s’élève à 11 596 €. Dans le passé, le CESE a appliqué des montants de pénalités plus conséquents: par exemple, 0,53 M€ en 2015, 0,38 M€ en 2016 et 0,26 M€ en 2017.

Bien qu'il y ait des mécanismes de surveillance, comme un rapport annuel d'activité, il est observé que ces rapports ne décrivent que la participation des agents à la formation de travail et leurs interventions plénières, une contribution particulièrement faible.

Une rémunération significative des membres

Les membres du CESE sont indemnisés au minimum à l'équivalent d’un tiers de l'indemnité parlementaire en plus d’une rémunération calculée par jour de présence. Cela peut aller au minimum de 2498,37 euros par mois (agent) et au maximum 7784,19 euros par mois (président). Prenant en compte le manque de qualité de travail mentionné ci-dessus, la rémunération semble décorrélée de l’intensité du travail effectué.

S’il l’on compare à un agent de la fonction publique, un membre du CESE est payé 25 000 euros de plus par an. Le CESE distribue aussi beaucoup de primes que nous livrons ici en enveloppes annuelles : l’indemnité spéciale de l’assemblée (1 647 309 euros) ainsi que la prime de fin d’année (761 983 euros). De plus, les femmes perçoivent aussi des salaires en moyenne 10% inférieurs à leurs collègues hommes.

Des travaux peu utilisés

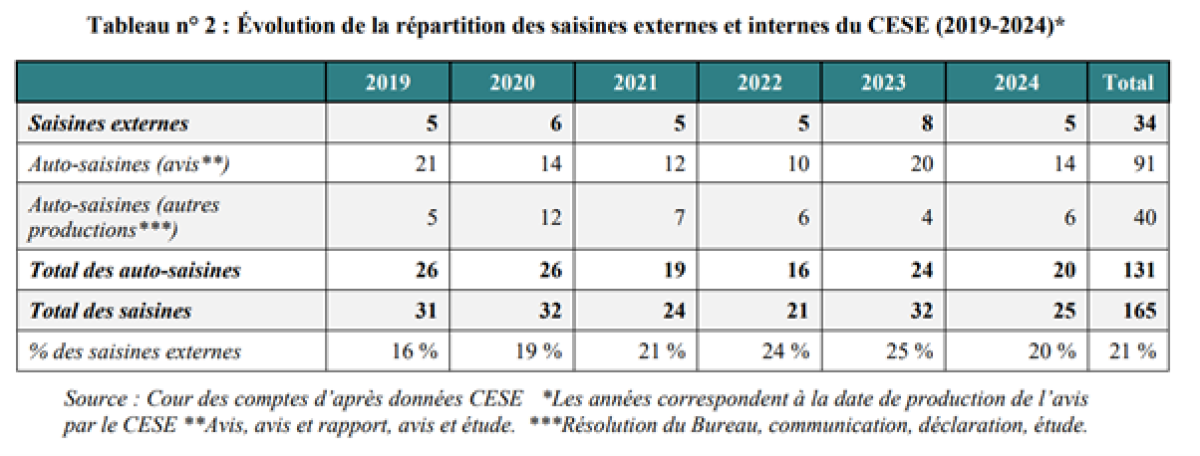

À titre de rappel, le CESE peut être saisi par le Parlement, le Gouvernement ou les citoyens. Ces trois mesures de saisines sont relativement inefficaces et obsolètes.

- Au cours de la XVIe législature, 99 155 amendements ont été déposés, et moins d’1% de ces amendements faisaient mention des travaux du CESE.

- La saisine citoyenne nécessite 150 000 signatures, et le CESE a développé une plateforme digitale afin de faciliter ce processus. Cependant, les pétitions citoyennes récoltent en moyenne 47 signatures et la plateforme est pratiquement absente du site et des réseaux sociaux de l'institution. De plus, ce taux d'engagement si faible ne justifie pas les dépenses liées au lancement et à la gestion de la plateforme (84 075€ et 38 500€/ an respectivement). La Cour des comptes souligne également que la complexité de la procédure (à cause des exigences de la commission nationale de l'informatique et de libertés) risque de décourager les citoyens, d’autant plus qu’elle leur est souvent inconnue.

- Enfin, la majorité de ses travaux sont issus d’auto-saisines: entre mai 2022 et mai 2023, 29 travaux ont été publiés dont seulement 2 à la suite de saisines externes. Cela revient à 93% de travaux auto-saisis en 1 an. Sur une période plus large, 2019-2023, le taux d'auto-saisine s'élève à 79% (voir tableau 2).

- D’une certaine manière le CESE se crée des consultations artificielles et réussit donc à justifier un budget gonflé par rapport à sa véritable utilité publique.

Un rapporteur de l’Assemblée nationale loue pourtant un aspect du CESE : les conventions citoyennes. Ce rôle devrait être consolidé, car il représente un pilier majeur des objectifs du CESE. Bien qu'une convention coûte 5 millions d’euros, ces sessions visent à instruire et à délibérer le public sur des sujets variés (l'environnement, l’apprentissage des enfants, accompagnement de fin de vie).

De plus, la Commission nationale du débat public effectue des opérations similaires au CESE. Les deux organismes mobilisent la participation citoyenne sur des thèmes souvent similaires (transition énergétique, grands projets d’aménagement, environnement), utilisent des méthodes voisines (réunions publiques, plateformes en ligne, ateliers) et produisent des synthèses non contraignantes destinées au Gouvernement. La différence tient surtout au cadre juridique (avis consultatif pour le CESE, procédure préalable obligatoire pour la CNDP). Cette proximité de fonction alimente donc la critique d’une redondance lorsqu’ils interviennent simultanément sur un même dossier. Par exemple, en 2018-2019, la Programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE) a donné lieu du côté CNDP à un grand débat public, tandis que le CESE élaborait en parallèle un avis sur la transition énergétique. Les deux productions ont parfois été présentées ensemble, nourrissant l’idée de duplicité et donc de redondance.

Le CESE contribue tout de même au débat public avec l'organisation de la convention citoyenne pour le climat (CCC) (octobre 2019 à juin 2020) et celle sur la fin de vie (CCFV) (décembre 2022 et avril 2023).

Conflits d'intérêts

Les 175 conseillers sont désignés par les organisations qu’ils représentent (syndicats de salariés, organisations patronales, exploitants agricoles, ONG environnementales): 52 pour les salariés, 52 pour les entreprises et professions, 45 pour la cohésion sociale et 26 pour l’environnement. Leur mandat consiste ensuite à formuler, au nom du CESE, des avis censés éclairer l’intérêt général sur des textes qui touchent précisément les secteurs et les causes qu’ils défendent. En plus de cela, beaucoup cumulent d’autres fonctions: selon le rapport parlementaire, une cinquantaine de conseillers siègent encore dans des organismes extérieurs (centres de recherche, comités consultatifs, commissions diverses). Ils ne seront donc pas forcément neutres auprès du gouvernement et du parlement sur des dossiers qui les concernent directement. De plus, la Cour des comptes ne vérifie que les finances, et non l’impartialité des avis.

La réforme organique de 2021 a tenté de réduire ce risque : elle a imposé un code de déontologie et la publication annuelle d’une déclaration d’intérêts pour chaque conseiller . Mais le rapport note que ces bilans et déclarations n’ont réellement été publiés qu’en 2025, quatre ans après l’entrée en vigueur de la loi, alimentant la critique sur l’efficacité du dispositif.

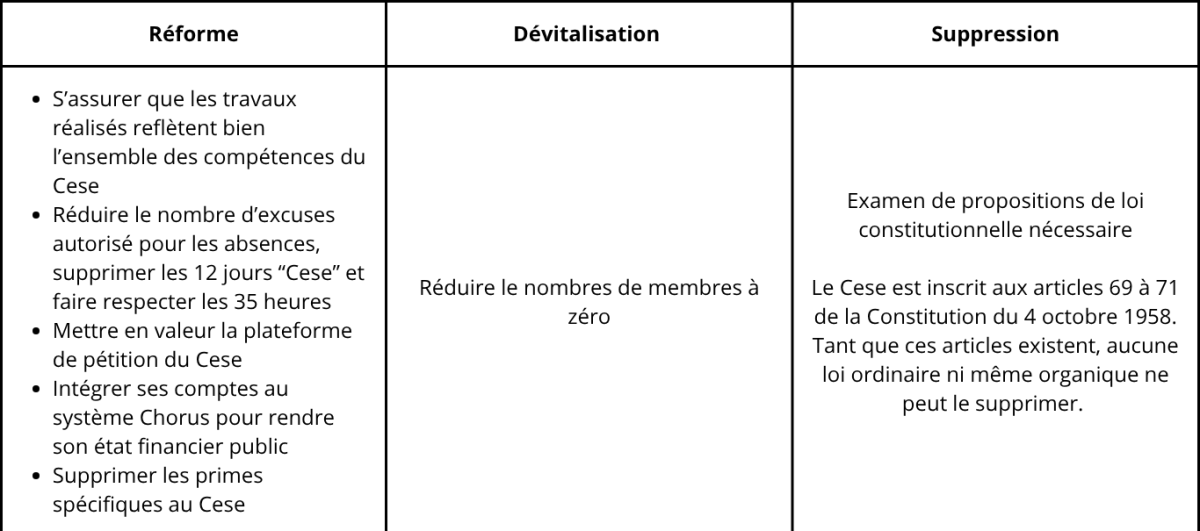

Le destin du CESE en 3 scénarios

Réforme. Le rapport d’information du député Daniel Labaronne (Indre-et-Loire – Ensemble) propose plusieurs solutions qui pourraient être votées afin d’améliorer la gestion de l'institution.

Dévitalisation. Dans son exposé des motifs visant à supprimer le CESE, le député Philippe Juvin (Hauts-de-Seine - Les Républicains) propose de passer par la dévitalisation, en réduisant le nombre de membres et son budget à zéro (mise en sommeil), sans modification constitutionnelle majeure. De plus cette modification n’entre pas par ailleurs au sein du processus législatif avec une obligation de saisine en compétence liée.

Suppression. La suppression est une option pour la gestion du sort du CESE. Étant inscrit dans la constitution, supprimer l’entité serait cependant difficile et reviendrait à un processus de plusieurs mois à l’issue bien incertaine (étant donné l’état de la Représentation nationale actuelle, et le front des corps constitués).

[1] Un avis du Ceser note que leurs sollicitations ont fait “lettre morte”. De plus, un rapport du Sénat rappelle que les Ceser ne sont pas parvenus à se donner “une crédibilité technique ni [...] une légitimité démocratique. Ils “rendent que des avis dont en général personne ne se soucie.”

[2] Pour l’Assemblée nationale (cliquer ici), pour le Sénat (cliquer ici).

[3] En vertu de la mise en extinction de certains régimes spéciaux lors de la dernière réforme des retraites de 2023.

Assemblée nationale. Rapport fait au nom de la Commission des Finances de l'Économie Générale et du contrôle budgétaire sur le projet de loi des finances pour 2025

Assemblée nationale. Rapport d’information, par la Commission des Finances, de l'Économie Générale et du contrôle budgétaire relatif à l'activité du Conseil économique, social et environnemental et à la gestion de l’institution

Assemblée nationale. Proposition de loi organique visant à supprimer le Conseil économique, social et environnemental.

Cese. Avis du Ceser sur le budget primitif 2021.

Sénat. Proposition de loi tendant à supprimer les conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux.

Cour des comptes. Observations définitives sur le Conseil Économique Social et Environnemental.