Exploiter les fonds marins, un enjeu de souveraineté

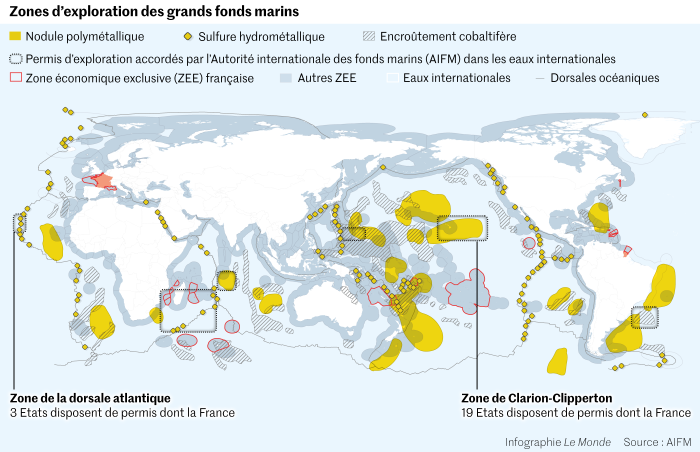

Du 7 au 25 juillet s'est déroulé, en Jamaïque, le 30ᵉ conseil de l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM). Il était question de créer et de ratifier un code minier régissant les règles d’exploitation des grands fonds marins, encore juridiquement floues. Cette entente compliquée s'est encore une fois soldée par un échec. Quand les entreprises et certains États font pression pour obtenir le droit d’exploiter des parcelles, les ONG freinent des quatre fers, évoquant un désastre écologique potentiel, lié notamment à la destruction d’écosystèmes abyssaux et au soulèvement de sédiments marins. L’enjeu tourne autour des nodules polymétalliques. Il s’agit de galets mesurant 5 à 10 centimètres de diamètre. Composés de fer et de manganèse en majorité, mais aussi de matériaux critiques à l’instar du nickel, du cuivre et du cobalt, ils seraient utiles à de nombreux secteurs d’activité (tech, défense, transition écologique, etc.). La France, qui dispose de la deuxième plus vaste zone économique exclusive au monde, détient 75 000 m² de contrat d’exploration accordés par l’AIFM dans la zone de fracture de Clipperton. Le potentiel est énorme : la zone couvre en tout 9 millions de km² et pourrait contenir, selon l’IFREMER, jusqu’à 34 milliards de tonnes de nodules, dont environ 340 millions de tonnes de nickel et 275 millions de tonnes de cuivre. On pourrait imaginer un système qui octroierait un permis d’exploitation en échange d’un engagement de l’entreprise pour la dépollution des océans, conciliant ainsi souveraineté, transition écologique et responsabilité environnementale.

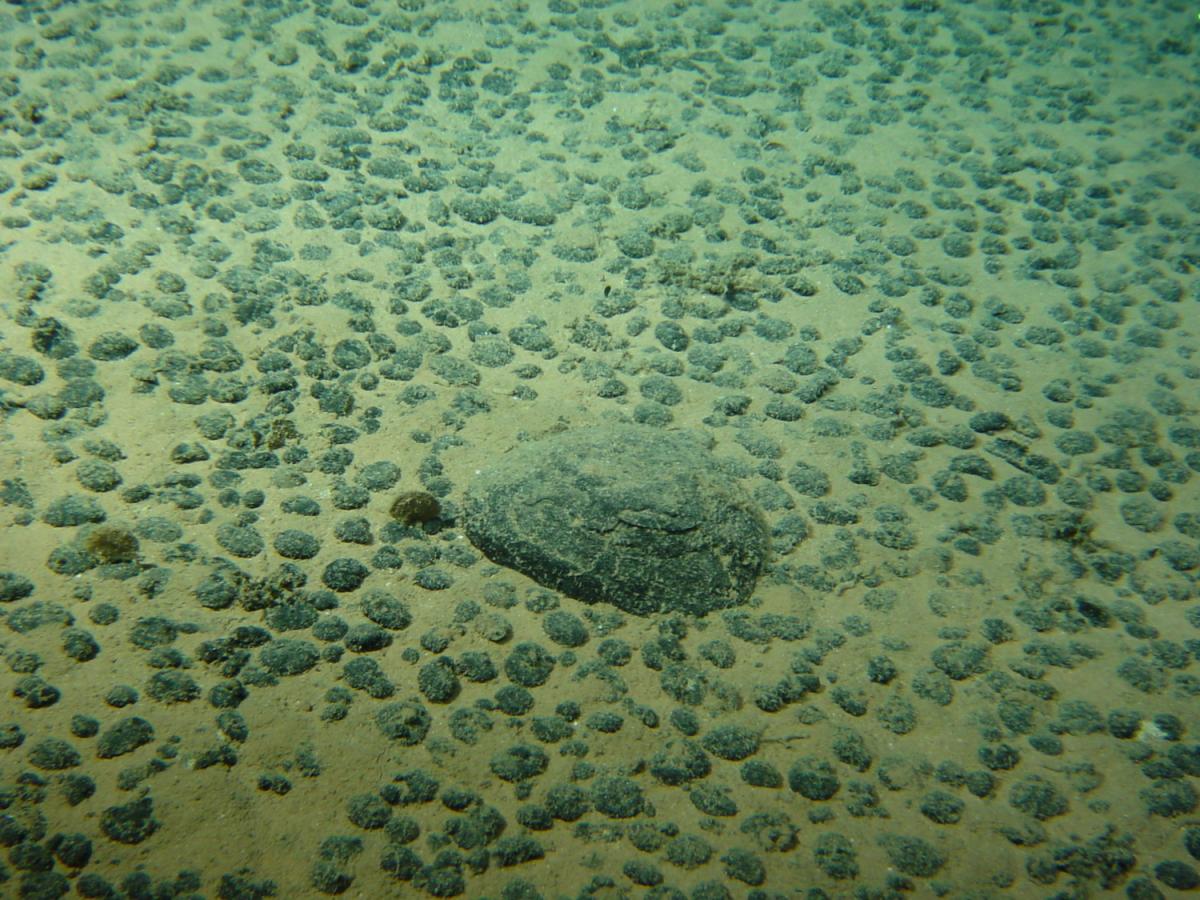

Les nodules polymétalliques : des galets de métaux

Les nodules polymétalliques sont, comme leur nom le suggère, formés de plusieurs métaux. Il s’agit de concrétions, c’est-à-dire que ces structures se sont créées par l’accumulation successive d’éléments métalliques suivant un processus extrêmement long. Selon l’IFREMER, ils « grandissent de quelques millimètres par dizaine de milliers d’années »[1]. On y retrouve majoritairement du fer et du manganèse, mais pas seulement...

Des terres rares sont aussi présentes dans ces agglomérats. Il s’agit de 17 éléments métalliques du tableau périodique[2]. D’autres minerais, considérés comme stratégiques, sont aussi assimilés aux terres rares. On peut par exemple évoquer le cobalt, le graphite, le lithium, le nickel, le manganèse, le cuivre ou encore le niobium. Ces éléments sont bien souvent des matières premières essentielles pour la transition écologique. De façon plus globale, ils sont essentiels à la fabrication de tous les éléments technologiques qui nous entourent au quotidien. Le nickel, par exemple, sert à créer de l’acier inoxydable. Il est utilisé dans de nombreuses industries et en particulier le bâtiment et la défense.

C’est l’Autorité internationale des fonds marins (AIFM) qui attribue les permis d’exploration des zones sous-marines[3]. Ces droits sont distribués à des fins de recherche scientifique. En ce qui concerne l’exploitation minière à but commercial, elle est conditionnée à l’adoption d’un code minier international contraignant. Les points de friction concernent notamment les normes environnementales, la surveillance de l’application des règles et la responsabilité en cas de dommages. Les récentes discussions concernant l'adoption d'un tel texte se sont encore soldées par un échec. Aucun contrat d’exploitation n’a donc été décerné en eaux internationales à ce jour. Dans sa ZEE comme dans ses eaux territoriales, l’Etat est en revanche souverain.

La France a la deuxième plus vaste zone économique exclusive (ZEE) au monde derrière les Etats-Unis. Il s’agit de la zone maritime située entre les eaux territoriales et les eaux internationales, au maximum à 200 miles nautiques des côtes. Les États-Unis possèdent la plus vaste ZEE du monde (11,3 millions de km²) mais la France est deuxième, avec 10,2 millions de km². Cela est dû à 97 % aux territoires et régions d’Outre-mer[4].

Le secteur est évidemment stratégique tant sur le plan de la souveraineté que sur celui de la croissance qu’il pourrait induire. Pourtant, comme pour de nombreuses exploitations minières, la question de la rentabilité de l’activité se pose. Le coût en R&D et en infrastructures est énorme.

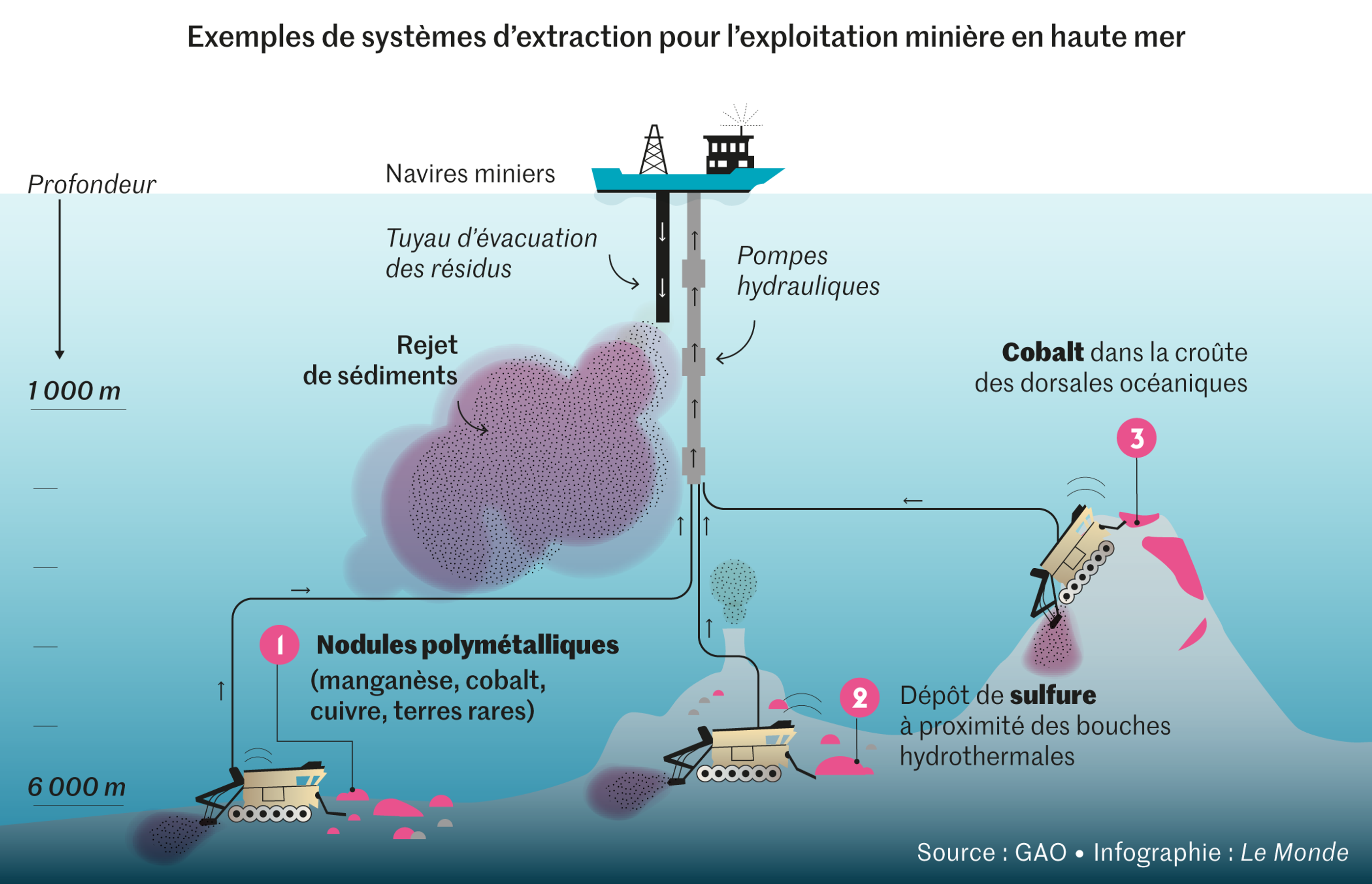

Des entreprises commencent d’ores et déjà à créer des prototypes d’engins d’exploitation résistant à la pression démentielle des abysses. Les nodules sont situés à minima à 3 000m de profondeur ; la pression y est 300 fois plus importante qu’à la surface de l’océan. La machine collectant les nodules sera directement reliée à un navire. Une fois immergée, elle procèdera à un dragage du sol pour aspirer les nodules. Ces derniers seront ensuite broyés et fondus. Sous l’effet de la chaleur ardente, le fer et les autres métaux se détacheront naturellement des matériaux comme le sable. Grâce à leur densité, ils s’amasseront au fond de la coulée, formant des sortes de lingots. Des processus chimiques seront ensuite chargés de séparer les métaux.

Une activité sensible

Plusieurs problèmes sont posés par les activités d’extraction. Les scientifiques estiment que les nodules jouent un rôle crucial dans la production d’oxygène noir. Il s’agit d’un phénomène assez particulier car l’oxygène est normalement produit par la photosynthèse. Or, aucune lumière ne pénètre dans les abysses. Nul organisme végétal ne peut y vivre. Les seuls représentants de ce règne sont des débris morts échoués dans les fonds marins. L’explication vient certainement des nodules polymétalliques. Les scientifiques ont émis l’hypothèse selon laquelle les galets de métaux entrent en réaction électrique avec les molécules d’eau, créant ainsi une électrolyse. Une molécule d'eau serait alors séparée en deux atomes d'hydrogène et un atome d’oxygène.

La collecte des matières métalliques entraine aussi un soulèvement des sédiments qui tapissent les fonds marins. Ce nuage de particules minérales extrêmement fines pourrait dériver sur des kilomètres et nuire aux animaux qui filtrent les particules en suspension pour se nourrir comme les plumes de mer. L’impact de ces actions sur les faunes locales n’est pas encore suffisamment documenté.

Il s’agit aussi de faire face au casse-tête juridique : plusieurs pays souhaitent avoir la mainmise sur ces ressources quand d’autres souhaitent un moratoire. En France, Emmanuel Macron s’est toujours montré très critique envers l’exploitation des fonds marins à des fins stratégiques et commerciales. Il a d’ailleurs réaffirmé sa volonté d’un moratoire le 8 juin dernier à l’United nations ocean conference[5]

De l’autre côté de l’Atlantique, Donald Trump a signé le 24 avril un décret[6] visant à faire des Etats-Unis le leader mondial de l’exploitation minière des gisements de nodules polymétalliques sous-marins. Pour cela, il s’appuiera sur le droit américain via le Deep Seabed Hard Mineral Resources Act (DSHMRA) pour distribuer des licences d’exploitation à des compagnies minières américaines. Les Etats-Unis n’ont jamais ratifié la Convention des Nations unies sur le droit de la mer et en ont profité pour créer unilatéralement leur propre juridiction.

Une troisième voie éthique possible

Considérant les conséquences environnementales potentiellement importantes de l’exploitation minière des abysses, il convient d’être prudent concernant la marche à suivre.

Il ne faut néanmoins pas tomber dans le dogmatisme et le principe de précaution à outrance, surtout quand on sait que, pour assurer la transition écologique, l’humanité aura de plus en plus besoin de ressources critiques. Or, le premier producteur mondial de terres rares est la Chine. Selon Statista[7], elle en a produit 270 000 tonnes d’oxyde en 2024. Le deuxième pays, les Etats-Unis, en produit six fois moins (45 000 tonnes). Ces deux pays sont tous deux très intéressés par l’exploitation des nodules polymétalliques.

Décider simplement de lancer un moratoire revient à se détourner de cette problématique... pour laisser les autres s’en occuper. Cela n’aurait absolument aucun impact sur les écosystèmes, car d’autres pays aux sensibilités écologiques moins prononcées se chargeraient d’exploiter les fonds marins à notre place. Il s’agirait donc dans la mesure du possible de profiter des ressources se trouvant sur notre ZEE, tout en poussant l’établissement d’un code minier sous peu. On peut, en parallèle, imaginer un système où les entreprises auraient le droit s’exploiter les nodules des fonds marins, que si elles fournissent en échange un effort de dépollution des océans. L’une des zones que l’on pourrait exploiter se trouve aux alentours d’un atoll français délaissé et pollué : Clipperton. Pourquoi ne pas commencer par là ?

[1] https://www.ifremer.fr/fr/ressources-minerales/les-nodules-polymetalliques-des-galets-de-metaux-dans-les-abysses

[2] Lanthane, cérium, praséodyme, néodyme, prométhium, samarium, europium, gadolinium, terbium, dysprosium, holmium, erbium, thulium, ytterbium, lutécium, yttrium et scandium.

[3] https://www.linkedin.com/pulse/nodules-polym%C3%A9talliques-souverainet%C3%A9-en-m%C3%A9taux-et-labourdette/

[4] https://www.ign.fr/mag/la-france-des-oceans

[5] https://www.facebook.com/EmmanuelMacron/videos/nous-sommes-une-trentaine-d%C3%A9tats-engag%C3%A9s-pour-un-moratoire-sur-lexploitation-des/720764730359714/

[6] https://www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/04/fact-sheet-president-donald-j-trump-unleashes-americas-offshore-critical-minerals-and-resources/#:~:text=The%20Order%20directs%20the%20Secretary%20of%20Interior%20to%20establish%20a,resources%20for%20defense%2C%20infrastructure%2C%20and

[7] https://fr.statista.com/statistiques/570471/principaux-pays-producteurs-de-terres-rares/