PPE3 : quels sont les coûts du développement des renouvelables ?

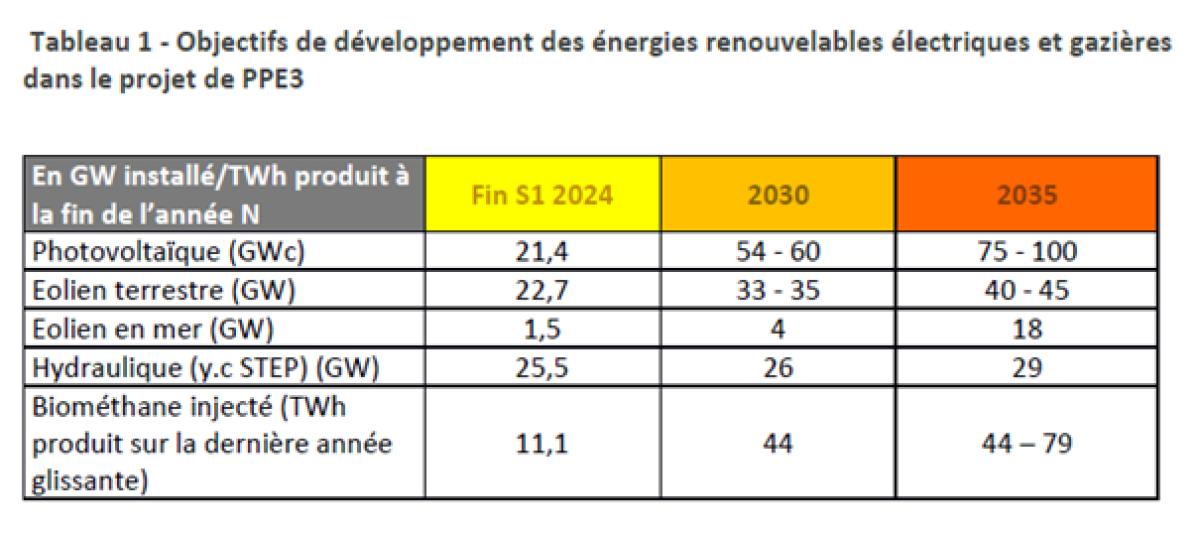

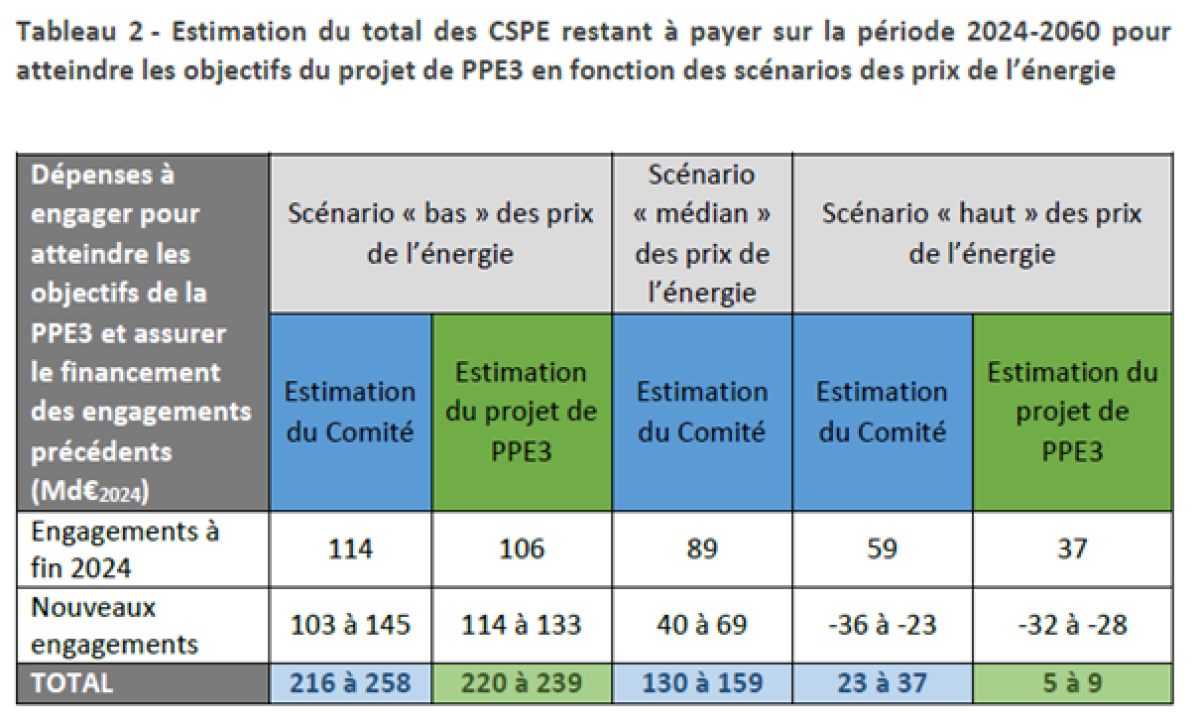

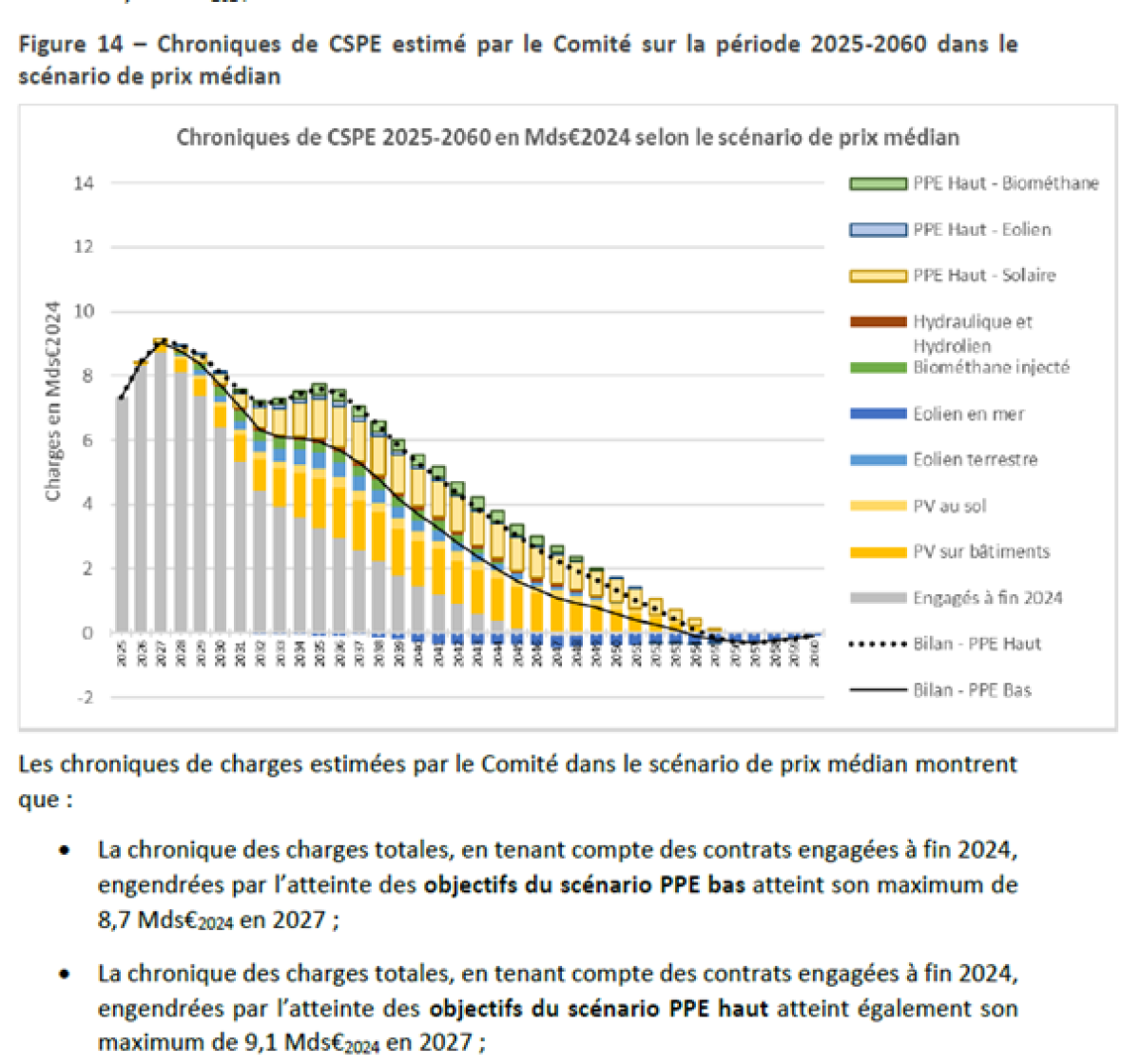

À l’occasion du débat (sans vote) sur la PPE3 (programmation pluriannuelle de l'énergie 3e du nom), le Premier ministre a appelé à un développement raisonné des énergies renouvelables (EnR), ce qui constitue un tournant après des années de soutien inconditionnel sous l’injonction des objectifs du Green Deal européen. C’est l’occasion de faire le point sur le coût des engagements financiers de soutien à ces énergies (par complément de rémunération ou obligation d’achat). Le comité de gestion des charges de service public de l’électricité les a chiffrés : à la fois ceux déjà pris en 2024 et ceux à venir liés aux nouveaux engagements de la PPE3 selon différents scénarios de prix. Dans un scénario de prix médians, les engagements représenteraient sur la période 2024-2060 entre 130 et 159 milliards €2024 (soit entre 150 et 194 Mds € courants) ce qui signifie une charge annuelle entre 8 et 9 Mds€2024 qui atteindrait son maximum en 2027. Mais dans un scénario de prix bas, les charges représenteraient entre 216 et 258 Mds€2024 (soit entre 10 et 12 Mds €2024 de charge annuelle). Ces engagements financiers doivent être suivis avec soin car ils ont inévitablement un impact sur l’accise sur l’électricité (ex-CSPE) qui finance le soutien aux énergies renouvelables. Les débats à venir dans le cadre la PPE3 doivent clairement poser la question : ne doit-on pas freiner le développement des EnR dont le financement est assuré par une taxe sur la consommation d’électricité alors que – au nom de la transition énergétique - les pouvoirs publics déplorent le retard dans l’électrification des usages ?

Présentation de la PPE3 par François Bayrou à l'Assemblée

C’est dans un contexte inédit de panne géante au Portugal et en Espagne que le Premier ministre a présenté la PPE 3 au cours d’un débat sans vote à l’Assemblée nationale (et devant un hémicycle quasi déserté malgré l’importance du sujet). Les principales annonces sont les suivantes : un nouveau groupe de travail sera missionné entre le député Louis Armand à l’Assemblée et le sénateur Daniel Grémillet pour des études et auditions complémentaires qui précéderont l’adoption de PPE3 repoussée encore une fois à la fin de l’été.

Le Premier ministre a confirmé six nouveaux réacteurs de type EPR2, et même 14 d'ici à 2050. Comme le note avec malice François Gemenne dans le Figaro : « 14 réacteurs - dont 2 ont été réellement fermés - avant d’annoncer en 2022 le lancement de 14 réacteurs, dont 6 le plus vite possible ; 28 réacteurs de différence : c’est énorme ! »

Le Premier ministre a poursuivi en déclarant que le soutien aux ENR est désormais raisonné. « Il faut soulever toutes les questions » sur le solaire et l'éolien. Deux sources de production ENR sont plus particulièrement en ligne de mire : le photovoltaïque au sol et l’éolien flottant en mer. Une remise en question sur laquelle la présidente de la CRE a emboité le pas, appelant elle aussi à « ajuster à la baisse certaines cibles en matière d'offre électrique » : « la question qui se pose, c'est celle du rythme de cette augmentation de l'offre ».

En revanche, François Bayrou a bien insisté sur la relance des investissements dans les centrales hydrauliques. Dans son audition au Parlement, le futur patron d’EDF, B. Fontana, espère atteindre 4 GW dans ce domaine, sous réserve de résoudre le contentieux avec la Commission européenne sur l'avenir des concessions françaises. Le Premier ministre réserve également une place de choix à la géothermie, ce « trésor inépuisable de chaleur renouvelable ».

Une inflexion sur les énergies renouvelables

Cette inflexion sur les énergies renouvelables s’explique par plusieurs éléments. Avant tout la sécurité du réseau : les leçons de la panne espagnole seront longues à venir toutefois on ne peut écarter que la part de la production renouvelable en particulier solaire ait participé au gigantesque black-out qui a frappé toute la péninsule. À cela s’ajoutent les investissements massifs dans le réseau nécessaire pour s’adapter à la production diffuse sur le territoire. Enedis et RTE évoquent le chiffre de 100 Mds € chacun d’investissement pour adapter le réseau. Enfin, pour l’instant la demande d’électricité est en panne, car de nombreux usages ne se sont pas tournés vers l’électrique: les véhicules électriques marquent le pas, la réindustrialisation reste timide, etc.

Cette remise en question s’explique aussi en partie par les engagements financiers que représentent les énergies renouvelables. Ces engagements sont détaillés dans le texte de la PPE qui reprend dans les grandes lignes l’avis du comité de gestion de la CSPE.

Comment se calcule les engagements financiers de l'Etat de soutien aux renouvelables ?

Le Comité de gestion des charges de service public de l’électricité a pour mission d’éclairer le débat public sur les charges de service public de l’électricité et ses implications sur les finances publiques. En effet, le marché de l’électricité prévoit des dispositifs de soutien aux producteurs d’électricité issus d’énergies renouvelables ou de biométhane pour leur assurer une rémunération face aux variations du marché et permettre leur développement dans le cadre des objectifs fixés par Bruxelles.

Le surcoût c’est-à-dire la différence entre le tarif garanti aux producteurs et les prix de marché que représentent ces dispositifs de soutien est compensé par l’État au titre de la charge de service public de l’électricité qui est évaluée tous les ans par le comité en fonction d’hypothèses de prix de l’électricité, de développement de l’offre , etc. Les engagements financiers correspondent à la somme des charges induites sur une durée usuelle de 15 ou 20 ans.

Lorsque les prix augmentent, la charge diminue jusqu’à devenir négative c’est-à-dire que ce sont les opérateurs en charge de l’énergie produite qui reverse à l’État la différence entre le prix de marché et le prix garanti. Ce n’est pas un cas théorique puisqu’en 2022 et 2023, en raison de la forte hausse des prix de l’électricité, les charges nettes de service sont devenues négatives et l’État a reçu un peu moins de 6 Mds € sur ces deux années. On ne peut toutefois pas parler de bonus pour l’État puisqu’il faut rappeler qu’au même moment des aides publiques pour soulager le pouvoir d’achat des ménages (bouclier tarifaire) étaient mises en place.

Dans le cas d’un prix de marché plus faible que le tarif garanti, l’État reverse la différence aux opérateurs en charge de l’énergie produite. Ce montant est décomposé entre les coûts déjà engagés et les coûts pour le soutien à de nouvelles capacités dans le cadre des engagements qui sont prévus par la PPE 3.

Les différentes hypothèses pour évaluer les engagements financiers

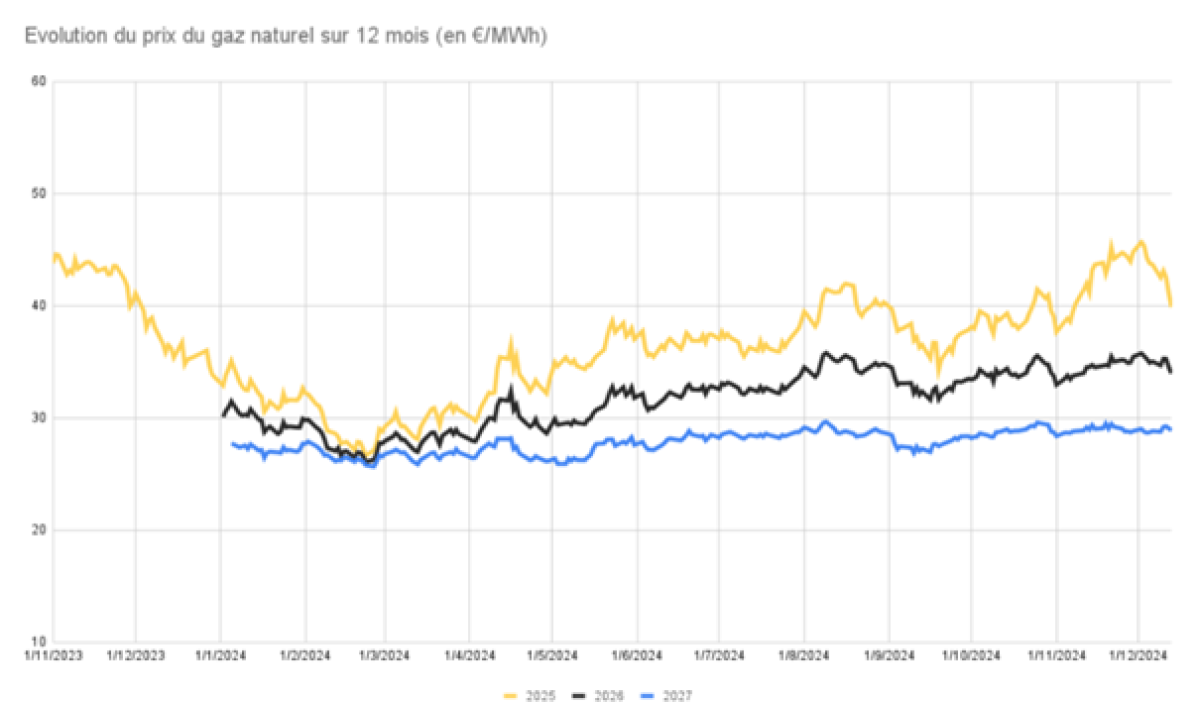

Le comité de gestion de la CSPE a effectué ses chiffrages en fonction de 3 scénarios : un scénario de prix bas de l’énergie, un scénario médian et un scénario haut. Les hypothèses de prix retenues sont les suivantes :

- Prix bas : 50 €/MWh pour l’électricité et 20 €/MWh pour le gaz en 2030

- Prix médians : 70 €/MWh pour l’électricité et 35 €/MWh pour le gaz en 2030.

- Prix hauts : 95 €/MWh pour l’électricité et 50 €/MWh pour le gaz en 2030.

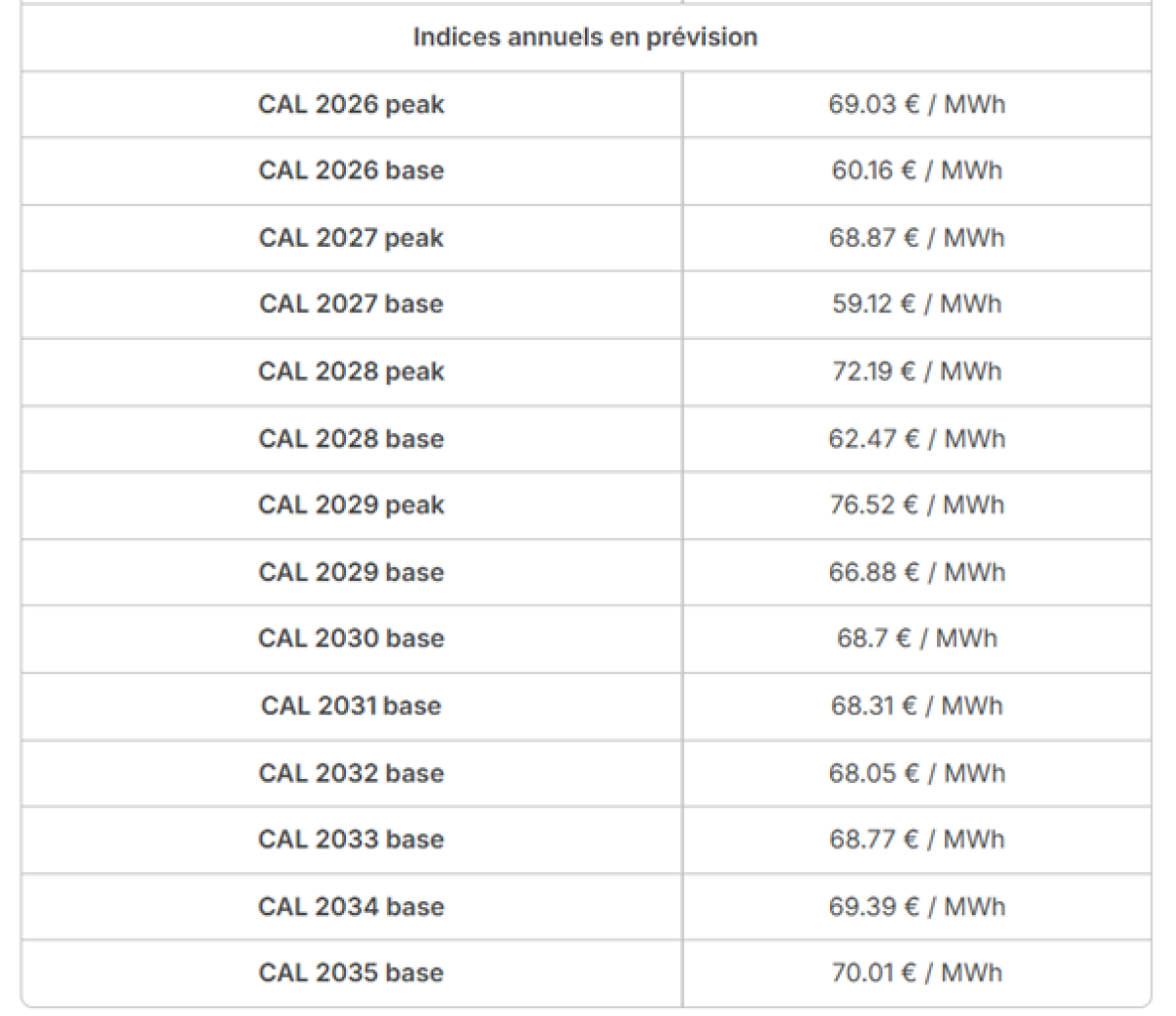

Si les prix à long terme sont soumis à plus ou moins d’aléas, on peut avoir une vision un peu plus précise des prix en se référant aux prix des contrats CAL qui correspondent à des achats à terme à prix fixe. Les entreprises peuvent opter pour plusieurs contrats CAL : le contrat CAL25 permet d'obtenir un prix fixe pour un volume d'électricité livré pour l'année 2025 ; le contrat CAL 26 pour l’année 2026, etc.

Les grandes entreprises, notamment celles à forte consommation énergétique, utilisent fréquemment ces contrats pour sécuriser leurs approvisionnements et stabiliser leurs coûts. Les producteurs d'électricité utilisent également ces contrats pour garantir des revenus stables.

On voit que les prix retenus dans le scénario médian correspondent assez bien aux prix à terme. Les prix retenus dans le cadre de la PPE3 par le Gouvernement sont légèrement différents.

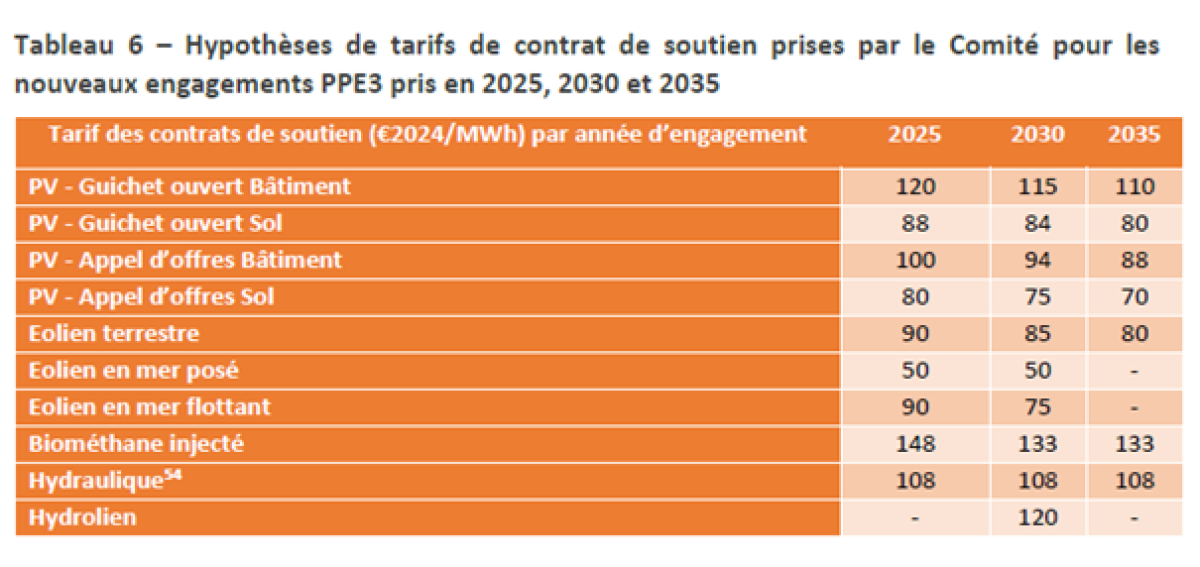

Un autre phénomène joue dans le chiffrage du projet PPE3 : ce sont les hypothèses de trajectoire des tarifs de soutien qui varient en fonction des coûts de production des différentes filières. Le comité indique que la baisse anticipée des coûts de production peut provenir des avancées technologiques, des économies d’échelle ou encore des effets d’apprentissage. Mais il faut rester vigilant, car d’autres éléments sont susceptibles de perturber à la hausse les coûts de production comme l’inflation sur les matières premières (ex. ciment ou acier pour les éoliennes) ou encore l’évolution des taux d’intérêt.

Le comité retient les coûts de production suivants comme tarifs de soutien :

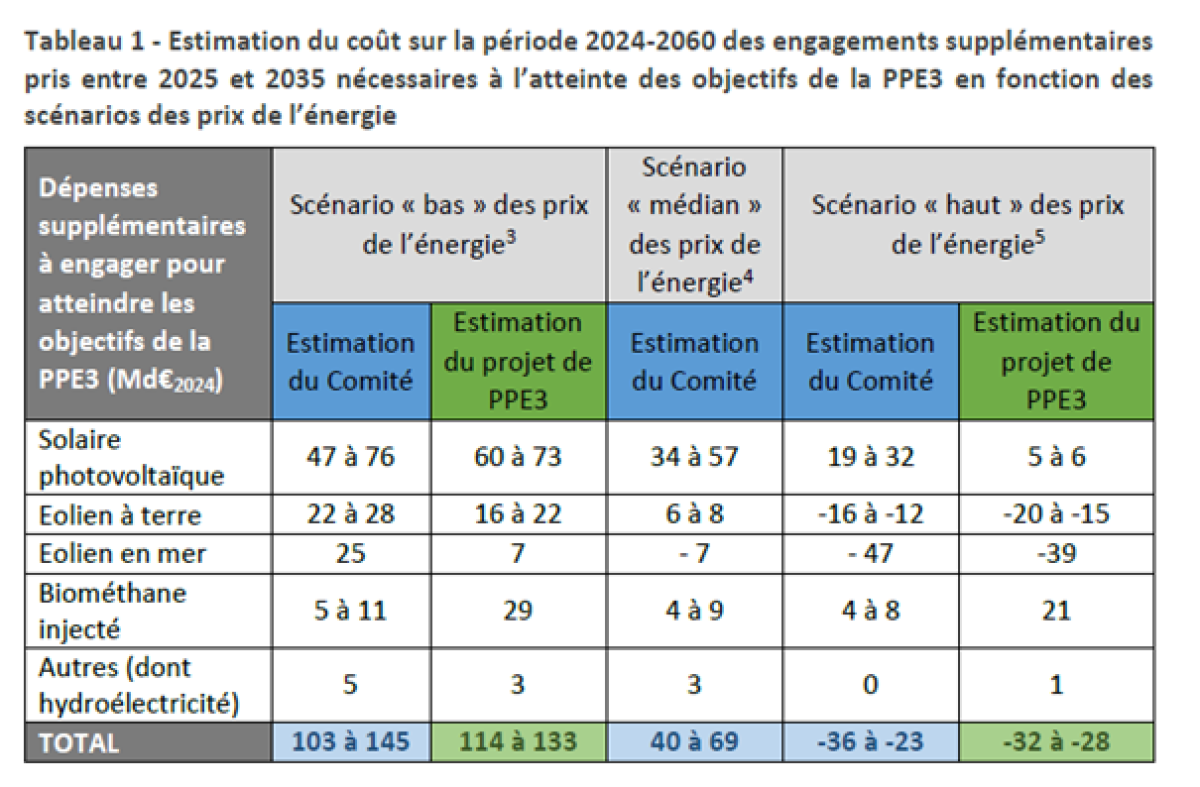

Le Comité souligne que 4 filières représentent l’essentiel des engagements : le photovoltaïque, l’éolien terrestre, l’éolien en mer et le biométhane. Le photovoltaïque représente entre 81 et 85% du coût total des nouveaux engagements dans le scénario de prix médian.

Estimation des engagements financiers liés à la PPE3

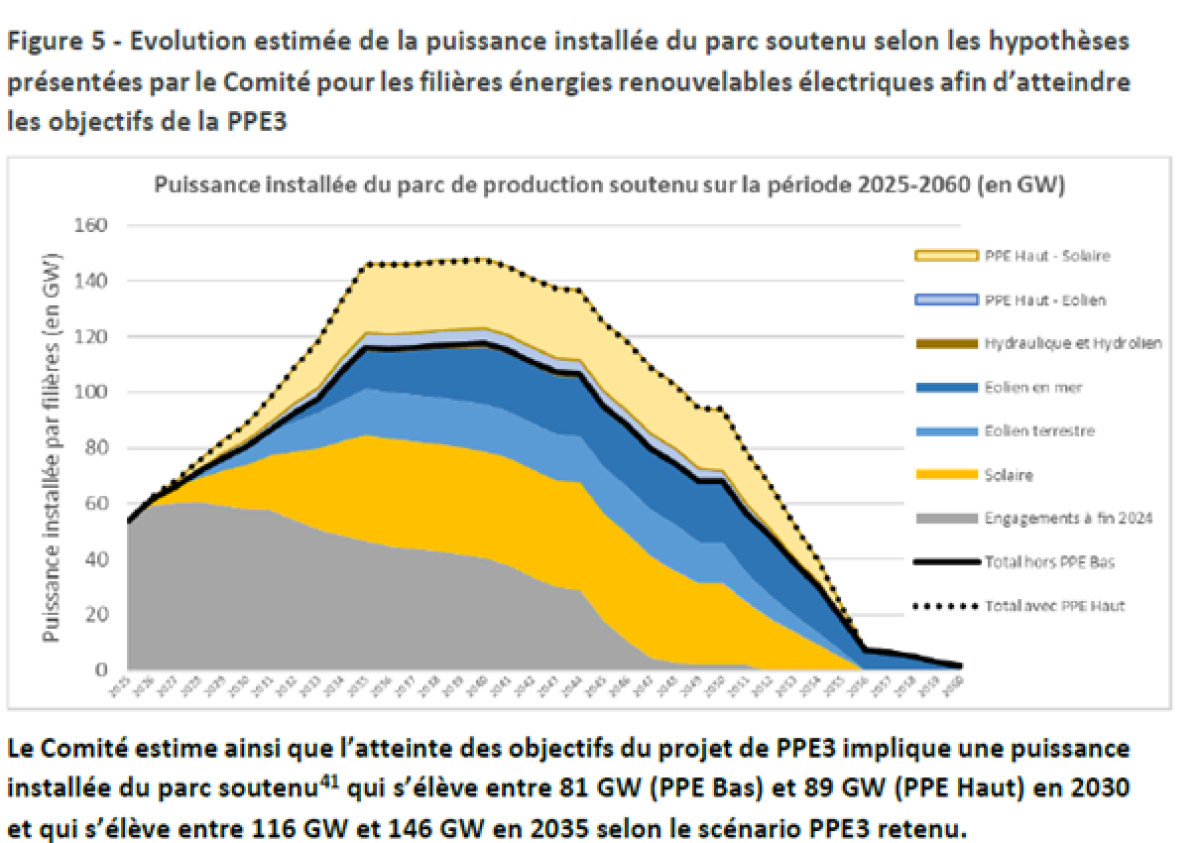

C’est donc à partir de ces différentes hypothèses que le comité de gestion détermine des variations d’estimations comme on le voit dans le tableau ci-dessous :

Le comité fait également une estimation de l’ensemble des coûts entre ceux qu’il reste à payer en tenant compte des engagements à fin 2024 et le coût des nouveaux engagements :

Toutefois, si l’on entrait dans un scénario de prix bas à partir des années 2030, la chronique de charges s’établirait plutôt entre 10 et 12 Mds €2024 par an en fonction du déploiement de la PPE (haut ou bas).

Conclusion

La chronique des charges montre que les engagements en matière de renouvelables devraient représenter un engagement de 8 à 9 Mds€ 2024. Rappelons que ces engagements sont financés par notamment l’accise sur l’électricité (ex-CSPE) taxe prélevée sur l’ensemble des consommations d’électricité dont le montant a été rehaussé depuis la crise énergétique de 2023 pour s’établir à 33,7 €/MWh depuis février 2025 pour les ménages et qui devrait rebaisser théoriquement au mois d’août prochain. Les différentes variations intervenues sur cette taxe depuis 2023 ont montré que l’opinion publique était très sensible à son évolution. C’est sans doute pour cela que le gouvernement veut tourner le dos à des objectifs irréalistes de développement des ENR dont le rôle dans la sécurité de la production d’électricité reste à déterminer.