CEREMA : il est urgent de fusionner avec l'ADEME et l'ANCT

Au Sénat, le rapporteur spécial de la mission « Ecologie, développement et mobilité durables », M. Vincent CAPO-CANELLAS vient de publier un rapport d’information édifiant sur l’état financier du CEREMA intitulé Transformation du Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Céréma), un modèle de mutualisation en devenir ? (8 juillet 2025). Et les constats ne sont pas tendres : « aujourd’hui, les trajectoires financières prévisionnelles les plus actualisées sont extrêmement préoccupantes (…). Le Cerema est engagé dans une impasse financière manifeste, et ce, à très court terme. » Il faut dire que l'opérateur dont la vocation est le conseil en ingénierie territoriale auprès des collectivités locales a accumulé les erreurs après une réduction de ses effectifs réussie de 20% en 2018: repyramidage des compétences trop important, tutelle trop distante, vision d’ensemble manquant de précision afin de développer des synergies avec d’autres opérateurs pour aller plus loin dans la réduction des coûts. Résultat, l'opérateur est obligé de mobiliser sa trésorerie pour financer ses dépenses courantes, structurellement déficitaires. Afin de stopper cette dérive, il importe de fusionner cet organisme avec l'ADEME et l'ANCT pour créer un acteur technique unique produisant des services sans couture allant de la conception, du financement à la réalisation des programmes nationaux auprès des acteurs locaux.

Une réforme aboutie du CEREMA initiée en 2018

Depuis sa création en 2014, le Céréma « s’est vu imposer une forte diminution de sa subvention pour charge de service public » soit -17% (-37 M€), celle-ci passant de 224,2 M€ à 187,6 M€ en 2025. Parallèlement les effectifs ont été réduits de 18% soit -506 ETPT entre 2014 et 2024 (sous et hors plafond), avec toutefois un pilotage à la hausse des effectifs hors plafonds (payés par les ressources propres de l’opérateur) de +112 ETPT sur la période (ces derniers passant de 2 en 2014 à 114 en 2024). Le schéma d’emploi faisant apparaître un cumul entre 2015 et 2025 de -668 ETP.

Ce remembrement des effectifs a abouti à un repyramidage au bénéfice des ingénieurs de catégorie A, dans le but de recentrer le Cerema sur son rôle de conseil et d’expertise de haut niveau. Cela s’est traduit par une baisse des effectifs essentiellement centrés sur les catégories B et C. Un arbitrage logique, puisque dans le même temps il s’agissait stratégiquement de réorienter l’offre d’expertise du Cerema de l’Etat vers les collectivités territoriales (en 2018, les ressources propres issues des collectivités représentait 9 M€ sur 30 M€ (30%), elles représentaient 21 M€ en 2024 sur 60 M€ de ressources propres soit 35%), sur fond de diversification de la part de ses ressources d’activité dans son budget.

Afin de conforter la réorientation du Céréma sur l’ingénierie territoriale au bénéfice des collectivités (90% des activités de l’organisme concernaient encore les services de l’Etat en 2018), et en particulier en direction de celles de plus de 50.000 habitants [1], l’ouverture de sa gouvernance aux collectivités a été acté, au côté de l’Etat, tandis que l’organisme a obtenu du législateur un statut de quasi-régie conjointe – faisant de lui un établissement partagé entre l’Etat et les collectivités – leur permettant de recourir à ses services sans mise en concurrence. En 2025, 1013 collectivités [2] avaient adhéré à la quasi-régie, contre 515 en 2024 et 347 en 2018. L’organisme visant un objectif de 1.500 adhérents en 2027. Cette réorientation stratégique n’est pas sans conséquence puisque le budget de l’Etat demeure le premier financeur du Cerema, ce qui aboutit en pratique à la nécessité d’élaborer une véritable comptabilité analytique fine et performante puisque la SCSP ne peut pas servir au financement des activités commerciales de l’organisme pour compte de tiers – en l’occurrence pour le compte des collectivités territoriales – qui ne doivent être rémunérées que via les ressources propres de l’organisme.

… mais une situation financière tendue faute de perspectives et d’arbitrage

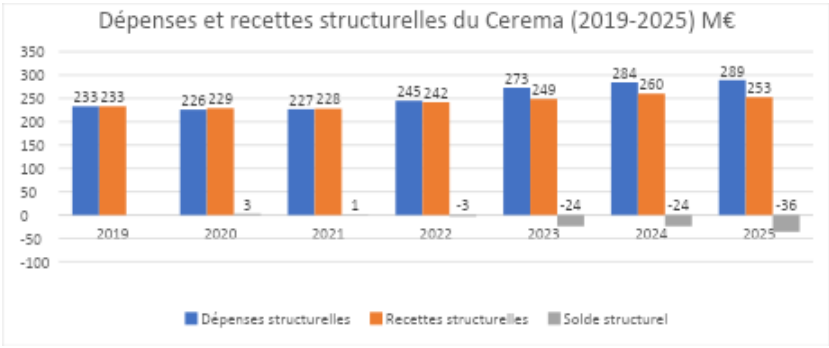

« Après retraitement des opérations en recettes comme en dépenses (…) il apparaît que le solde budgétaire structurel du Cerema s’est nettement dégradé depuis 2022 », sous le poids de 3 facteurs :

- La baisse continue de sa SCSP (dotation de l’Etat) ;

- Du dynamisme de ses charges de personnel ;

- Et de celle de ses autres dépenses de fonctionnement ;

Face à une stagnation anticipée de ses ressources propres en 2025 (autour des 60 M€), les recettes structurelles [3] n’atteindraient que 253 M€ pour des dépenses structurelles [4] estimées à 289 M€ soit un déficit structurel de 36 M€. Une situation qui va crescendo depuis 2022 alors que le déficit ne représentait que -3 M€.

Source : Commission des finances du Sénat.

Comme l’évoque le rapporteur, le budget du Cerema « est très contraint par le poids et le dynamisme de sa masse salariale » représentant près de 80% du montant de ses dépenses. Ainsi les charges de personnel augmentent de +18% entre 2019 et 2025 (+35 M€) à 232 M€. Cette hausse de 35 M€ s’explique par :

- Les charges exogènes liées au pilotage de la FPE par l’Etat (mesures indiciaires générales et catégorielles, augmentation de la contribution au CAS pensions), représentant 19 M€/an ;

- Le repyramidage qui aurait eu un coût pour l’établissement de l’ordre de 2 à 2,5 M€/an ;

On constate en effet que le coût moyen par agent a augmenté de près de 19% entre 2019 et 2025, passant de 73.500€/an à près de 87.314€/an. Il en a résulté une forte contrainte budgétaire imposée par la loi de finances 2025 avec plan de retour à l’équilibre avec 16,5 M€ d’économies dont 11 M€ sur les charges de personnel et de fonctionnement.

Le Cerema en situation de cavalerie budgétaire

« Compte tenu de son déséquilibre budgétaire structurel, le CEREMA n’a eu d’autres choix que de mobiliser sa trésorerie fléchée pour assurer ses dépenses courantes. » Ce que le conseil d’administration de l’établissement avait d’ailleurs suggéré, quitte à prélever sur les sommes qu’il devait redistribuer aux collectivités territoriales dans le cadre du programme « Ponts ». Mais cette ponction sur sa trésorerie a permis à l’Etat de poursuivre la réduction de la SCSP de l’établissement au prétexte d’une trésorerie abondante – qui n’était cependant pas réellement disponible -. Cependant cette ponction n’est pas reconductible à l’infini. Le rapporteur notant que dans l’hypothèse d’une stabilisation de la SCSP à son niveau de 2025, le niveau de sa trésorerie serait négatif à compter de 2027, tandis que « la trésorerie non fléchée de l’établissement, la seule dont il dispose réellement, deviendra négative dès 2026. » |

Quelle stratégie adopter pour le Cerema dans les années à venir ?

Face à ces difficultés structurelles, le Gouvernement va devoir se prononcer sur le devenir de l’opérateur dès 2026. On sait d’ailleurs qu’il compte à ce propos réaliser sur les opérateurs près de 5,2 Md€ d’économies dès cet exercice [5].

| Contenu de la réforme proposée | Probabilité |

Scénario 1 | Statu quo organisationnel et augmentation de la SCSP pour combler le déficit structurel | Improbable |

Scénario 2 | Statu quo en termes de moyens financiers (gel durable de la SCSP) imposant une nouvelle réforme structurelle dont baisse de ses interventions pour le compte de l'Etat | Non documenté à ce jour |

Scénario 3 | Une légère augmentation de la SCSP en contrepartie de gains de productivité (réforme du temps de travail, intelligence artificielle permettant d'améliorer la performance de 10%) | Privilégié |

Il semble qu’en l’état actuel du dossier c’est le 3ème scénario qui a la plus grande probabilité d’occurrence. Il s’agit d’un scénario hybride qui conjuguerait incitation (augmentation modérée de la SCSP en 2026) contre le déploiement d’une comptabilité analytique fine (afin de bien séparer le financement des différentes activités) et la réalisation de gains de productivité (réorganisation du temps de travail (forfaitisation du travail des cadres, révision des règles de compensation des temps de déplacement etc.) et la diffusion de l’intelligence artificielle.

Pourtant la voie la plus nécessaire pour éponger le déficit et participer au plan d’économies du Gouvernement serait le scénario n°2 qui pourrait s’accompagner sur un rapprochement avec les grands opérateurs de l’Etat que sont l’ADEME et l’ANCT. Or sur ce sujet comme sur d’autres, la tutelle de ses opérateurs reste beaucoup trop éloignée.

S’agissant du Cerema le rapporteur indique que « l’exercice de la tutelle sur l’opérateur, beaucoup trop effacé, ne semble pas compatible avec le besoin de réaffirmation de la position de l’Etat. » En effet, celle-ci est tout d’abord partagée entre le ministère de la transition écologique et celui chargé de l’aménagement du territoire. Ensuite, les tutelles n’ont pas réparti clairement :

- Ce qui relevait des missions de service public « socles » de l’établissement ;

- Et ce qui relevait de ses activités commerciales ;

Pour une fusion progressive entre le Cerema, l’ANCT et l’ADEME d’ici 2029

Le rapport fait le constat que l’offre d’ingénierie territoriale publique souffre à l’heure actuelle d’un manque de lisibilité. Difficulté sur laquelle la tutelle « n’a pas pu, pas su ou pas voulu jouer son rôle d’arbitre » aboutissant à ce que ce soient les 3 opérateurs eux-mêmes, de leur propre initiative, qui tentent d’articuler leurs périmètres et de coordonner leurs actions… afin de limiter les redondances qu’ils identifiaient eux-mêmes. Relevons que de ce strict point de vue, le rapporteur ne fait pas montre de courage face à l’urgence de la situation : « Si une fusion de ces trois opérateurs n’apparaît ni réaliste, ni pertinente à court terme, des mutualisations de service (…) s’agissant de leurs fonctions transverses seraient envisageables et souhaitables pour dégager des gains de productivité. »

En effet, malgré une répartition des compétences à priori claires :

- ANCT : recueil des besoins des collectivités et pilotage des grands programmes nationaux

- Cerema : conseil et expertise technique ;

- ADEME : instruction des dossiers de financement

On constate dans la pratique l’existence de recoupements et doublons notamment du fait des grands programmes nationaux lancés à l’occasion du Plan de relance, mais également dans le champ commercial, dans la mesure où l’ensemble de ces acteurs cherchent en même temps à dynamiser leurs ressources propres sur fond de baisse de leurs dotations.

Les principaux champs redondants identifiés entre le Cerema et l’ADEME sont « les mobilités douces, la maîtrise du foncier (zéro artificialisation nette), le bâtiment, l’urbanisme, la requalification des friches, les énergies renouvelables, la production de guides méthodologiques ou des études à destination des collectivités relatifs aux enjeux de transition écologique. » A noter que s’agissant du domaine de l’adaptation au changement climatique « aucun des deux établissements n’a pu se résoudre à se désengager. » Il y a donc clairement des doublons résiduels sur les politiques les plus prometteuses pour ces opérateurs dans le futur.

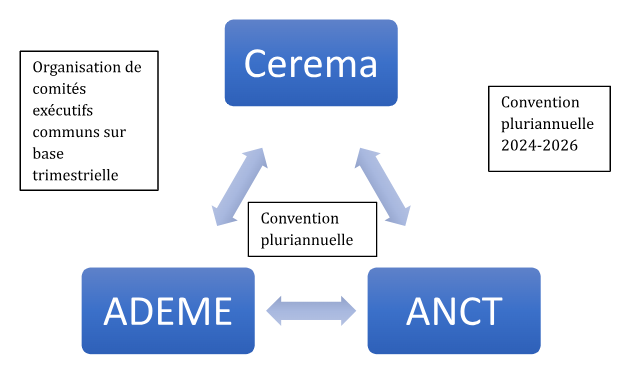

Afin de mieux assurer leurs coordinations réciproques, l’Etat et l’ANCT ont signés des conventions pluriannuelles avec pas moins de 7 autres opérateurs, dont l’ADEME et le Cerema. Par ailleurs le Cerema et l’ADEME ont mis en place des dispositifs de coordination de leur propre initiative : « tous les 3 mois, ils organisent ainsi des comités exécutifs communs réunissant les directions des deux établissements » dans le but de coordonner leurs actions, des projets communs, « voir le cas échéant de procéder à la mutualisation de services. »

C’est sans doute à très court terme une voie que la tutelle de ces opérateurs devrait suivre, après avoir circonscrit et recentré leurs domaines d’intervention respectifs. Pour cela la mission propose de développer « le modèle de l’offre unique » actuellement mis en place dans le cadre de la « mission adaptation » crée par le Cerema. Cette mission vise à articuler les outils et méthodes des différents opérateurs qui étaient jusqu’en 2024 simplement « juxtaposés sans articulation ». C’est pour cette raison que le rapporteur du Sénat propose pour prolonger cette initiative de lancer « une mutualisation de certains de leurs services, notamment s’agissant des fonctions transverses (…). Elle permettrait à ces opérateurs de réaliser des gains de productivité. »

Le rapporteur juge au contraire « qu’à court terme, l’hypothèse d’une fusion entre le Cerema, l’Ademe et l’ANCT serait coûteuse et trop complexe. Néanmoins la situation actuelle n’est pas satisfaisante et, en attendant qu’une éventuelle fusion intervienne, plusieurs pistes doivent être creusées afin, d’une part de rendre l’offre de ces opérateurs plus lisible et plus cohérente, et d’autre part, de réaliser des gains de productivité et des économies immédiates. »

Toute la question est donc de savoir si les mutualisations des fonctions transverses et des compétences partagées, seront suffisantes à court terme pour prolonger et renforcer les réformes de rationalisation en cours au sein de ces opérateurs. Le risque étant que les économies ne soient pas suffisamment conséquentes sans « big bang » organisationnel pour faire face aux défis posés par nos finances publiques. En effet si le Gouvernement a annoncé réaliser un ajustement budgétaire de 43,8 Md€ en 2026 (dont 30 milliards d’économies dont 5,2 Md€ sur le seul champ des opérateurs de l’Etat), il est vraisemblable que cet effort doive se prolonger à l’identique pendant les 3 années suivantes (jusqu’en 2029). Ainsi si la fusion semble déconseillée à horizon 2026… est devrait tout au contraire être préparée et exécutée d’ici 2029. Une perspective qui seule pourrait permettre de relancer encore le processus de mutualisation et de rationalisation des effectifs et des emprises territoriales des 3 opérateurs, ainsi que de rééquilibrer les finances du Cerema.

[1] 228 en métropole en 2024, voir Les collectivités territoriales en chiffres, DGCL, édition 2024.

[2] 16 régions, 87 départements, 476 communes et 434 groupements de collectivités.

[3] Corrigées des recettes d’intervention fléchées ou non.

[4] Corrigées des dépenses d’intervention fléchées ou non.