Jean-Marc Daniel : Le gâchis français

Le dernier ouvrage de Jean-Marc Daniel Le Gâchis français. 40 ans de mensonges économiques, est un livre important.

Il permet d’avoir une vision rétrospective informée sur l’histoire économique et budgétaire de la France sur les quarante dernières années (période 1974-2014 environ). Surtout il permet de bien mettre en évidence les « forces profondes[1] » de la politique budgétaire de la France, à savoir « la malédiction des débuts keynésiens » qui s’ouvre à chaque élection de concert avec des programmes dépensiers pour l’ensemble des gouvernements considérés, corrigée ensuite par une acceptation résignée de l’orthodoxie libérale-monétariste (tournant d’austérité ou de rigueur) afin d’assainir la situation des finances publiques. Pour autant l’analyse est beaucoup plus complexe et l’auteur nous propose d’emblée une focale internationale :

Il permet d’avoir une vision rétrospective informée sur l’histoire économique et budgétaire de la France sur les quarante dernières années (période 1974-2014 environ). Surtout il permet de bien mettre en évidence les « forces profondes[1] » de la politique budgétaire de la France, à savoir « la malédiction des débuts keynésiens » qui s’ouvre à chaque élection de concert avec des programmes dépensiers pour l’ensemble des gouvernements considérés, corrigée ensuite par une acceptation résignée de l’orthodoxie libérale-monétariste (tournant d’austérité ou de rigueur) afin d’assainir la situation des finances publiques. Pour autant l’analyse est beaucoup plus complexe et l’auteur nous propose d’emblée une focale internationale :

- Les États-Unis pratiquent depuis les années 1970 et significativement lorsque les gouvernements républicains sont au pouvoir une approche que l’auteur qualifie de « keynésienne amendée » : si « l’action budgétaire, et notamment l’acceptation d’un déficit [continue à constituer] le centre la politique économique […], il cherche désormais ce déficit dans les baisses d’impôt ». En effet la recherche d’un déficit permanent et de l’accumulation de dettes se justifie par la recherche d’un excès de demande dans l’économie afin de maintenir un taux faible de chômage. Cette politique ne pouvant tenir que dans la mesure où le dollar bénéficie d’une situation exceptionnelle de monnaie fiduciaire universelle. Un temps mise sous le boisseau lorsque Paul Volcker était président de la Fed (1979-1984), puis sous Bill Clinton, elle a fini par triompher avec l’arrivée de G.W Bush au pouvoir et la lutte contre le terrorisme puisque le policy mix mis en place a consisté à chercher à abolir la notion de cycle, en finançant l’effort de guerre et la croissance américaine à court terme.

- L’Allemagne de son côté préfère ne pas obérer l’avenir et ne disposant pas du dollar mène une politique ordo-libérale monétariste. Celle-ci évite d’utiliser l’inflation comme un outil et la pose plutôt comme un problème. Il en découle une approche frileuse de l’inflation comme réductrice à court terme du coût du travail et à long terme de l’endettement dans la perspective d’un maintien « artificiel » d’un bas taux de chômage. Au contraire le modèle Allemand suppose une stabilité monétaire effective (caractérisée par l’indépendance de la banque centrale chargée de la défendre) et une maîtrise dans la durée des finances publiques afin de les rendre soutenables à travers les cycles (et malgré les évolutions démographiques).

Comme l’exprime avec justesse l’auteur, la France a oscillé sans cesse entre les deux approches, se trompant au passage d’attribution dans le débat public avec une vision « libérale » américaine et une vision « ordo-conservatrice » allemande, alors que le libéral-monétarisme n’existe plus aux États-Unis et qu’il est au contraire bien européen. Il en ressort donc un mouvement de va-et-vient dans la politique budgétaire française qui ne serait pas si grave si en outre ne s’y conjuguaient pas un pilotage à contretemps et surtout asymétrique des finances publiques sur la durée du cycle économique, avec notamment un jeu classique des stabilisateurs automatiques en période de crise (contra-cyclique), mais aussi une baisse des prélèvements obligatoires en haut-de-cycle (pro-cyclique), lorsque la position exacte de l’économie dans le cycle n’est pas purement et simplement niée dans le cadre de la budgétisation de l’année à venir. Ces erreurs répétées au cours des différentes mandatures, couplées aux « rigidités » bien françaises du marché du travail qui n’a de marché que le nom (avec la différence bien mise en évidence par l’auteur, de traitement économique du chômage (généralement pas ou peu utilisée) d’avec un traitement social de chômage[2] (baisses de charges, etc.), font dire à l’auteur qu’in fine « Depuis 1978, le keynésianisme est américain et le libéral-monétarisme européen (…). Donc la résistance sournoisement keynésienne des Français à la nécessité libérale-monétariste est absurde. C’est un mensonge à l’égard de la population à laquelle on promet un plein-emploi que l’on ne se donne pas les moyens de réaliser. C’est un jeu historiquement daté, économiquement inefficace, politiquement anti-européen et finalement assez stupidement proaméricain. »

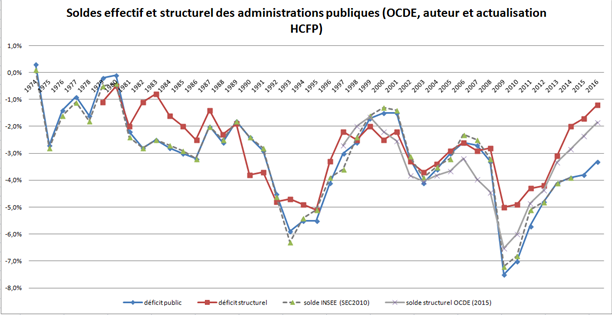

Sources : Calculs de l’auteur, OCDE, INSEE et HCFP (pour l’actualisation).

Note de lecture: Nous présentons les statistiques sur les soldes fournies par J-M Daniel en termes de solde effectif (observable) et de solde structurel (calculé à partir du produit du taux de P.O par l'écart de production (lui-même calculé comme l'écart de la croissance du PIB au PIB potentiel, si l'ensemble des facteurs de productions étaient employés sans inflation)). Nous y avons ajouté les soldes INSEE en norme comptable SEC 2010 ainsi que le solde structurel calculé par l'OCDE en 2015 sur longue période.

Les termes du débat étant plantés regardons de plus près l’ouvrage et la narration de J-M Daniel[3] :

Le rideau se lève sur l’année 1975 :

L’OCDE à cette époque est aux avant-gardes de la relance. Elle propose donc sans surprise pour faire face au premier choc pétrolier, la « stratégie des « locomotives ». La relance « collective » doit tenir compte des écarts de production respectifs de chaque pays (position dans le cycle économique) mais aussi de leurs déficits extérieurs. En clair, plus un pays a d’excédent extérieur (offre forte et faible demande intérieure), plus il doit « contribuer » à la relance de l’ensemble et agir de manière massive sur le plan de la relance budgétaire. Cette approche bien entendu n’est pas sans rappeler celle des économistes hétérodoxes à partir de 2012, et les frondeurs, demandant instamment une relance européenne alors que les économies de la zone euro sont en période d’ajustement budgétaire…

La France y prend toute sa part : Jacques Chirac, ministre de l’économie, proposant un plan de soutien à la croissance, sous la forme de 15 milliards (de francs) de grands travaux (dont le TGV), 5 milliards d’augmentation d’allocations sociales et 18 milliards de hausse d’impôts, ainsi que des mesures de revalorisation des bas salaires. Du coup en 1975 le déficit passe de 4 milliards de francs votés (PLF) à près de 38,2 milliards de francs, soit -2,6% du PIB. Résultat, le taux de croissance de 1976 retrouve son niveau de 1974 soit +4,3%.

Cependant comme le met bien en lumière l’auteur, ce rétablissement de la croissance a une contrepartie qui est lourde en matière de déficit extérieur (la relance profite d’abord aux importations puisque l’offre domestique est rigide à court terme) ainsi que de chômage (près d’1 million en 1975). Ainsi Lionel Stoléru conseiller économique de Valéry Giscard d’Estaing, soutient la nécessité de la réforme du marché du travail tandis que l’OCDE dégage la notion de « chômage structurel ».

Acte 2 : 1976-1981 :

Raymond Barre est nommé premier ministre le 25 août 1976 et affiche ses objectifs économiques : baisse de l’inflation et équilibre structurel des finances publiques. Mais dans la mise en œuvre opérationnelle de ces objectifs, l’approche est, contre toute attente, keynésienne : « Au lieu de laisser jouer la politique monétaire en augmentant les taux d’intérêt, dans l’urgence et sous la pression des services de la rue de Rivoli [le « Bercy » de l’époque] restés keynésiens par tradition ou par paresse intellectuelle, il bloque les prix jusqu’à la fin de l’année 1976. » ; les tarifs publics eux restent bloqués jusqu’à la mi-1977. Il choisit par ailleurs d’encadrer le crédit (contrôle autoritaire de la création monétaire) ainsi que de baisser la TVA dont le taux passe de 20% à 19,6% entre 1977 et 1980. La balance extérieure se redresse.

Vainqueur des législatives de 1978, Raymond Barre cherche ensuite à sortir de l’approche keynésienne des finances publiques. Pour lui « le vice fondamental de l’économie française est une trop grande rigidité dans la formation des salaires » qui les déconnecte de la productivité. Il choisit de durcir la politique monétaire dès 1979, afin de juguler l’inflation. Pour lutter contre le chômage[4], il cherche logiquement à mieux contrôler l’écart entre évolution des salaires et productivité, en se concentrant d’abord sur le secteur public (et le point de fonction publique). Sur le plan industriel l’approche est résolument dirigiste, notamment s’agissant de la sidérurgie très touchée par le premier choc pétrolier. La France réclame des mesures protectionnistes. Devant l’impossibilité d’obtenir gain de cause, l’État procède à des réductions programmatiques d’effectifs et à la recapitalisation des entreprises en pertes. On subventionne déjà les secteurs moribonds.

Sur le plan budgétaire la situation est meilleure. En 1980 les finances publiques sont globalement à l’équilibre (-0,1% du PIB). Si l’État est en déficit de 1,1%, la sécurité sociale est en excédent de 0,5%. Mais l’équilibre est obtenu au prix d’une augmentation conséquente des P.O (prélèvements obligatoires), puisque ceux-ci passent de 33,6% du PIB en 1974 à 40,1% en 1980, liés au financement de l’augmentation des dépenses de Sécurité sociale (13% du PIB à 17,4% sur la même période). La France dispose par ailleurs d’un endettement public faible et maîtrisé (21% du PIB), avec un solde primaire largement excédentaire et un déficit structurel de -0,5% du PIB.

De l’idéalisme marxo-keynésien à la conversion monétariste : Mitterrand (1981-1986)

Arrivé au pouvoir, François Mitterrand doit donner des gages à sa majorité autour de l’idée de « relance redistributive » contenue dans ses 110 propositions de campagne. C’est Pierre Mauroy, désormais Premier ministre qui doit s’atteler à la tâche : « Dès juillet 1981, le Parlement vote une augmentation des dépenses publiques de 11 milliards de francs, creusant le déficit de 4 milliards ». En novembre, 19 milliards de dépenses supplémentaires sont votées. Au total le budget de 1982 voit ses dépenses publiques augmenter de 27,5%. Le déficit atteint 2,8%. Le problème, c’est que les mesures de relance décidées sont « structurelles » et non « conjoncturelles » comme les précédentes. Elles sont donc durables : création entre 1981 et 1983 de 240.000 postes de fonctionnaires supplémentaires ; hausse du salaire minimum, hausse de prestations sociales, etc. Le SMIC est augmenté de 4,6% en 1981, l’allocation logement de +25% en juillet 1981 et de 20% en décembre. L’IGF est créé afin de frapper spécifiquement les 1% des foyers fiscaux les plus fortunés. Enfin, l’État décide d’un vaste programme de nationalisations. Entre 1980 et 1983 la proportion des salariés travaillant dans une entreprise publique passe de 6% à 10,3% de l’emploi salarié, soit +762.000 personnes. Enfin, s’ajoute un volet « réduction du temps de travail » avec le passage de 40h à 39h de travail hebdomadaire.

Sans surprise la situation économique se dégrade. Pragmatique, François Mitterrand décide de passer à une phase de « rigueur » : le 16 avril 1982 Pierre Mauroy annonce le maintien du barème des cotisations sociales pour un an, une baisse de la TP de 10 milliards et le blocage de la réduction du temps de travail à 39h. Le 9 juin le président annonce le blocage des prix et des salaires et une augmentation de 0,5 point de la cotisation salariale à l’assurance chômage. Les fonctionnaires doivent souscrire à une contribution de solidarité de 1% versée à l’Unedic. Devant le risque d’inflation persistante la France s’aligne sur ses partenaires européens et Pierre Mauroy qualifie son action de « politique de la rigueur » budgétaire...

À compter de 1983 la France commence par dévaluer. En conséquence la contraction de la demande atteint 60 milliards de francs dont 33 milliards sur les ménages, neutralisant les mesures votées deux ans plus tôt au nom de la « relance » (30 milliards). La rigueur se ventile en trois priorités : rétablissement de l’épargne, ralentissement du crédit et réduction du déficit. C’est l’époque de l’impôt forcé de 10% de l’IR (gain 14 milliards). La réduction du déficit s’articule autour d’une contribution exceptionnelle de 1% sur les revenus (gain 13 milliards) et une baisse des dépenses de 24 milliards. Les ressources hors P.O sont mobilisées : l’augmentation des tarifs publics rapporte 6 milliards. En mars 1983 est créé le carnet de change afin de limiter les sorties d’argent des Français se rendant à l’étranger à 2.000 francs par an.

En juillet 1984 Laurent Fabius devient Premier ministre. Alors qu’il appartenait voilà peu aux tenants du keynésianisme par la relance de la « consommation populaire », le voilà devenu le chantre de la libéralisation de l’économie. Il met un terme au volontarisme industriel de 1981 et procède à la restructuration sans coup férir de secteurs industriels en perdition (sidérurgie, chantiers navals, charbonnages). De son côté Mitterrand annonce pour la première fois un objectif budgétaire de 3% de déficit. Laurent Fabius entame une phase de « modernisation » qui suppose des réformes structurelles (recherche, formation, investissement), passant par la libéralisation de nombreux secteurs réglementés (banque, marchés financiers, etc.) et le respect de l’entreprise. Sur le plan budgétaire « la modernisation signifie la réduction des déficits tout en maintenant le mot d’ordre reagano-mitterrandien de baisse d’impôts. » Il en ressort un refus manifeste de l’équilibre et la fixation du déficit à 3%, contre une hausse de la dette sur la période 1981-1986 de 9 points de PIB. Entre-temps la gestion de la dette publique est modernisée. Seul point noir, le chômage : plus le marché du travail est rigide, plus le prix de la désinflation est lourd en termes d’emploi. Le gouvernement décide de le traiter cependant non pas d’une façon libérale comme un vrai marché (« traitement économique ») mais au travers d’une politique de « traitement social du chômage »[5].

Première cohabitation 1986-1988 :

En mars 1986 Jacques Chirac devient Premier ministre… il fait supprimer enfin le contrôle des prix en décembre. « Jacques Chirac n’échappe pas à la malédiction des débuts keynésiens. En effet, il commence par une dévaluation compétitive à l’ancienne aux justifications très protectionnistes. » Cette manœuvre, contraire aux engagements de la France dans le cadre du SME (serpent monétaire européen) a de surcroît à court terme l’inconvénient de dégrader la balance extérieure. Il faudra attendre 1992 pour qu'elle se rééquilibre enfin. « Cette dévaluation en hâte sonne comme le besoin rituel des dirigeants de la période de commencer leur action économique par une gestion keynésienne. » Pour le reste, il confirme la désindexation des salaires et affirme son tropisme pour la liberté économique : suppression de l’autorisation administrative de licenciement[6] et privatisations avec la création de « noyaux durs » permettant de stabiliser l’actionnariat face à des tentatives de prises de contrôle étrangères. Sur le plan financier les privatisations sont rentables : elles avaient coûté 35 milliards de francs, elles en rapportent 65 milliards. Les recettes sont affectées à la recapitalisation des entreprises restées publiques (Renault et sidérurgie (2 et 6 milliards), etc.), soit à la Caisse d’amortissement de la dette publique, créée en 1986. Pourtant si la dette se réduit, le déficit se creuse car Chirac décide dans le même temps de baisser les impôts : -0,7 point de PIB en 1986 et suppression de l’IGF. Le déficit se stabilise à 3,2%. S’agissant du traitement du chômage, Chirac reconduit les TUC de Fabius et les complète par les PIL (programmes d’insertion locale). On en reste toujours au traitement social du chômage.

La croissance gâchée 1988-1991 :

François Mitterrand gagne les élections sur le thème de la « France Unie », et choisit Michel Rocard comme Premier ministre. Celui-ci cependant n’a pas les coudées franches avec seulement au Parlement une majorité relative. On retiendra avant tout son action pour le rétablissement de l’IGF sous la forme de l’ISF, la création de la CSG ainsi que le RMI afin d’améliorer l’insertion des personnes employables éloignées de l’emploi (et qui s’engagent à une réinsertion sociale ou professionnelle). ISF et RMI sont liés, le premier devant financer le second. Dans la foulée est créé un bouclier fiscal (le plafonnement Rocard) afin de plafonner à 80% du revenu la taxation de celui-ci par les cotisations d’IR et l’ISF. Alors que le RMI doit être un remède contre l’assistanat, le nombre des allocataires va croître sans que la réinsertion soit effective : 410.000 en 1989, puis +18%/an jusqu’en 1994 (effets de la récession 1992-1993).

La CSG doit financer la Sécurité sociale. Elle se comporte comme une flat tax, avec une base large et un taux faible, qui initialement est de 1,1%. Les URSSAF en assurent la collecte sur les revenus d’activité, tandis que l’administration fiscale la prélève sur les revenus du patrimoine. Cette division ne plaît pas aux fonctionnaires de Bercy qui, pour défendre leur monopole du recouvrement, vont mener des grèves extrêmement dures en 1989, avec parallèlement l’objectif d’empêcher toute fusion entre la DGI et la DGCP. Afin d’éviter les oppositions de principe à gauche sur la flat tax, Michel Rocard décide de rendre la CSG partiellement non-déductible du revenu. L’enjeu est alors de financer par la CSG un allègement de charge sur les entreprises en réduisant les cotisations familiales de 7% à 5,4%.

Côté budgétaire, alors que l’on se trouve initialement en période de croissance, le déficit structurel s’accroît (passage de -2,3% à -3,8% lorsque le déficit effectif chute de -2,6% à -2,4% entre 1988 et 1990). Les finances publiques auraient dû être en excédent… et pourtant … Le chômage reste toujours élevé avec 2,2 millions de chômeurs. Ce blocage empêche l’économie française de tirer parti des périodes de reprise économique. Les réponses stéréotypées sont malheureusement toujours les mêmes de la part des pouvoirs publics : traitement social du chômage et augmentation du budget de l’Éducation nationale de 25%, sans objectif de performance.

La crise, 1991-1993 :

1991 constitue l’année du retournement du cycle économique. En conséquence la croissance n’est plus que de 1% contre 4,4% en 1988. Puisqu’elle n’a pas su profiter de la période faste précédente pour améliorer l’état de ses finances publiques, la France part dans la crise avec des déficits déjà constitués. Son déficit structurel plonge à 3,8%. Le 20 septembre 1992 le traité de Maastricht est signé, sur fond de spéculation sur la lire italienne. Conséquences, la crise monétaire conduit à ce que les taux d’intérêt français grimpent en flèche. Les taux courts sont à 10% quand les taux longs sont à 3%. Sur le plan budgétaire cette situation est difficile : « Dans un premier temps, le gouvernement, qui a encore du mal à raisonner selon la logique du cycle, ne perçoit pas réellement le retournement conjoncturel à l’œuvre. » Résultat, en 1993 il table encore sur une croissance de 1,2%. Le budget 1992 est finalement clôturé avec un déficit de 226 milliards de francs (-3,2% en contravention avec nos engagements maastrichtiens). En conséquence un déficit primaire (hors charge d’intérêts) apparaît pour la première fois, il est de 52 milliards de francs. Les dépenses courantes commencent à être financées à crédit.

Nouvelle cohabitation : « contre le chômage, on a tout essayé » sauf ce qui marche 1993-1995 :

Édouard Balladur est nommé Premier ministre de cohabitation. « Etrangement, il n’échappe pas à la malédiction des débuts en largesses keynésiennes ». Le ministre des finances Edmond Alphandéry lance un grand emprunt public au taux de 6% avec une option de conversion de ces titres en actions des sociétés en cours de privatisation. Il collecte 110 milliards de francs alors que l’objectif était de 40 milliards. Immédiatement les attaques spéculatives se déchaînent. La France est donc réduite à une nouvelle dévaluation masquée[7]. L’année 1993 se termine par un déficit de 6%. 1993 est une année de récession (avec une contraction du PIB de -0,6%). La part structurelle du déficit s’élève à 4,7% ! Il se concentre sur la Sécurité sociale, avec une augmentation du ticket modérateur de 25% à 30% et force une augmentation de la CSG de 1,1% à 2,4%. Balladur décide d’agir également sur le levier des retraites : durée de cotisation de 150 à 160 trimestres (soit 40 ans), pensions calculées sur les 25 meilleures années au lieu des dix meilleures, indexation des pensions sur l’indice INSEE des prix à la consommation et non plus sur les salaires, création du FSV afin de financer les avantages non contributifs… sans grands résultats puisqu’en 1995 le déficit public est de 5,5%, la dette passant entre 1993 et 1995 de 39,7% à 49,4% du PIB. Sur le front de l’emploi les initiatives germent sans traduction concrète[8].

Jacques Chirac président : la rigueur en demi-teinte : de 1995 à 1997 :

Jacques Chirac élu, son Premier ministre Alain Juppé met en musique son approche du « gaullisme social ». Il commence donc lui aussi par des débuts keynésiens avec une hausse significative du SMIC, avec une approche « relance par la consommation ». Cependant ayant reçu confirmation de la volonté des Allemands de faire l’euro, il décide dès le 26 octobre 1995 le « tournant de la rigueur ». J. Chirac soutien désormais la mise en place du Plan Juppé présenté le 15 novembre. Celui-ci tient en 6 points : Retraites : allongement de la durée de cotisation de 37,5 années à 40, pour les salariés du public et les régimes spéciaux ; établissement d’une loi annuelle sur la Sécurité sociale (PLFSS) avec la création de l’ONDAM (objectif national des dépenses d’assurance maladie) ; augmentation des tarifs d’accès à l’hôpital et déremboursement de médicaments ; blocage et imposition des allocations familiales ; augmentation des cotisations maladies pour les retraités et les chômeurs ; création des ARH (ancêtres des ARS pour la mise sous tutelle des hôpitaux). Devant l’ire des manifestants, le projet est rapporté dès le 15 décembre : sont abandonnés la réforme des retraites des régimes spéciaux et la fiscalisation des allocations familiales. Par contre par ordonnances sont créées en 1996 la CADES (chargée du remboursement de la dette sociale) et sa ressource la CRDS calquée sur la CSG (mais à l’assiette encore plus large). Le gouvernement anticipe mal la position du pays dans le cycle économique ; en conséquence avec un fléchissement de la croissance à compter de 1995, et les élections législatives en 1998, il pense pouvoir forcer le destin en dissolvant l’Assemblée par anticipation en 1997. Le cycle, toutefois, s’inverse avec une croissance de 2,3% qui atteindra même 3,6% en 1998.

Les années « Jospin » : 1997-2002, un quinquennat pour rien ?

Le cycle fait désormais bien partie de l’approche macro-économique de la nouvelle équipe. Par ailleurs, l’inflation a quasiment disparu (1,2% en 1997). Cependant l’usage orthodoxe des stabilisateurs automatiques[9] n’a pas encore de traduction politique véritable en France alors qu’elle est au fondement de l’approche du traité européen d’Amsterdam (avec le pacte de stabilité et de croissance), que la France n’accepte de signer que contre la garantie d’une coordination des politiques économiques et surtout (promesse de campagne) la mise en place d’une stratégie de croissance afin de renforcer la croissance potentielle (la stratégie de Lisbonne)[10]. La qualification de la France pour l’euro, elle, ne tient qu’à un fil : le déficit public en 1996 est encore à 4,1% du PIB, tandis que celui de 1997 parvient enfin à 3,0%... la raison repose sur une manipulation comptable : la « soulte France-Télécom » versée par l’opérateur en cours de privatisation à l’État en compensation du paiement par ce dernier des retraites futures des fonctionnaires encore en poste dans l’entreprise (anciennement direction générale des télécommunications), soit 7 milliards de francs. Bruxelles accepte que l’enveloppe corresponde à une « ressource récurrente de l’État », alors qu’elle ne l’est visiblement pas (il s’agit d’une mesure ponctuelle et temporaire). La somme correspond exactement au montant permettant d’attendre la cible de 3%. Avec le passage à une phase ascendante du cycle, la France atteint une croissance de 3,6% en 1998 et de 3,4% en 1999. Le chômage, lui, régresse, partant de 3,2 millions de chômeurs en 1996 à 2,95 millions en 1999. Les recettes croissent d’autant. Au lieu de résorber le déficit et l’endettement, Jacques Chirac lance le pavé de la « cagnotte » et propose une baisse d’impôts généralisée. La gauche accepte, les impôts baissent, si bien qu’entre 1998 et 2002 le taux de P.O qui était de 44,9% en 1999 revient à 43,8% en 2001 (le plan d’allègement d’impôt est de 120 milliards de francs en 3 ans[11]). L’assainissement des finances publiques est encore différé. Laurent Fabius lance cependant la LOLF afin de moderniser les lois de finances et le processus budgétaire, et crée, entre autres, l’Agence France Trésor. Sur le plan des finances sociales, le rapport Teulade propose la création du FRR (fonds de réserve des retraites). Par ailleurs Jospin laisse filer les dépenses d’assurance maladie ; les objectifs de l’ONDAM sont massivement dépassés après 1999. D’autant que Jospin met en place la CMU en 2000, le pendant maladie du RMI, tandis que Martine Aubry met en place les 35 heures.

Chirac enfin seul, jusqu’au rapport Pébereau : 2002-2007 :

« En 2001 le cycle se retourne » ; la croissance en 2002 n’est plus que de 1,1%. Jacques Chirac réélu pour son premier quinquennat dans des circonstances imprévues (Jospin éliminé au premier tour), « éloigne la France de ses engagements européens », alors que l’Allemagne adopte une stratégie exactement inverse de respect rigoureux de la norme commune. La France, elle, sera en période ascendante du cycle économique de 2004 jusqu’en 2007 (point d’inflexion 2003). Son déficit extérieur se creuse (signe d’un excès de demande intérieure), tandis que Chirac refuse la rigueur et joue du bouclier allemand (notamment s’agissant des taux d’intérêt)… pire « il choisit l’immobilisme » tant du côté des déficits que de la réforme du marché du travail. En clair, les baisses d’impôts et les allègements de charge se poursuivent, le taux des P.O passe ainsi de 43,8% en 2001 à 42,5 en 2003[12]. Devant l’engagement de revenir à l’équilibre des comptes publics en 2004 annoncé en mars 2002 au sommet de Barcelone, la France tergiverse : elle s’engage à réduire de 0,5%/an son déficit structurel à partir de 2004 avec 2007 pour perspective d’équilibre. Mais dans le même temps se fait l’avocat d’un certain « assouplissement » dans l’évaluation de la situation budgétaire. En novembre 2003 la France et l’Allemagne ont des déficits supérieurs à 3% du PIB et un endettement supérieur à 60%... la Commission européenne temporise tout en plaçant le pays en procédure pour déficit excessif. Devant l’agressivité de la France, la Commission accepte de réfléchir à un assouplissement du Pacte permettant de prendre en compte la réalité économique et « donc de mettre le cycle au centre de l’analyse ». C’est de là que viennent les références au solde structurel et à la croissance potentielle. La France s’engage sur les retraites avec la réforme Fillon basée sur les préconisations du rapport Charpin de 1998, en étendant les réformes de 1993 à la fonction publique et instille un soupçon de capitalisation avec le PERP (plan d’épargne retraite populaire). La France est isolée, elle présente en 2004 un budget avec un déficit de 3,6%, négocie avec Bruxelles la survie d’Alstom, tandis que l’Allemagne corrige le tir et se lance dans l’Agenda 2010 décliné dans les lois Hartz afin de flexibiliser son marché du travail le 14 mars 2003… L’arrivée de Dominique de Villepin aux affaires en 2004 avec Thierry Breton au ministère des finances, permet de remettre au centre des préoccupations le respect du PSC, surtout dans sa composante « endettement » (avec le ratio cible de 60%) car la limite est franchie en 2004 avec 64,4%[13] ; le ministre commande à Michel Pébereau un rapport qui fera date sur la dette, et qui s’inquiète « de la culture de la dépense » en France et adjure les pouvoirs publics de se convertir enfin à une politique budgétaire cohérente s’appuyant sur les stabilisateurs automatiques. Si le déficit public est maîtrisé à partir de 2006 (il passe à 2,6% puis 2,7% l’année suivante), l’endettement, lui, croît et atteint 64,2% en 2007.

Les années Sarkozy : affronter la crise 2007-2012 :

Nicolas Sarkozy arrive aux affaires avec un déficit structurel de 2,6% pour un déficit effectif de 2,5%. La croissance est alors de 2,4%. Pourtant considéré comme relativement libéral, le président doit changer de politique: la crise intervenant en 2008 « lui fait subir la règle « des débuts keynésiens » ». Cependant, il cherchera à coller à la politique allemande et britannique tandis que la crise grecque achève de le faire basculer dans le camp de la politique libérale-monétariste. Entre-temps, les effets de la crise en 2008 se diffusent et coupent l’herbe sous le pied de la loi TEPA (travail emploi pouvoir d’achat) censée dynamiser la croissance. Le bouclier fiscal fait cependant son apparition (fixé à 50%) avant sa disparition en 2012, ainsi que l’auto-entrepreneur ; le niveau du SMIC est désormais fixé par une commission indépendante. Le déficit structurel atteint 3% en 2007. L’apex de la crise se situe en 2009, la croissance y est négative (-2,5%) tandis que le nombre de chômeurs passé sous le seuil des 2 millions en avril 2008 remonte à 2,7 millions fin 2009. Le président lance à la fois la RGPP afin de faire baisser les dépenses courantes de l’État (8 milliards d’euros d’économies en 2012) et une politique de « relance » à compter de 2009 avec la mise en place du Grand Emprunt évalué au départ à 100 milliards. La commission Rocard/Juppé parviendra à le réduire à 35 milliards d’euros (les fameux PIA de première génération). Le déficit culmine en 2009 à 7,5% du PIB soit 142 milliards d’euros. La crise grecque va permettre un nouvel effet de balancier en sens contraire et faire rentrer le gouvernement dans l’orthodoxie budgétaire. Nicolas Sarkozy parle de règle d’or en 2011, soit l’équilibre du solde structurel des comptes publics comme objectif à atteindre. Simultanément le gouvernement Fillon augmente en 2011 les P.O de 12 milliards d’euros, tandis que la dette culmine à 89,3 milliards en 2012.

François Hollande arrive au pouvoir 2012-2015…

Comme pour son prédécesseur la malédiction des « débuts keynésiens » se manifeste à nouveau : il lance au sommet européen l’idée d’un pacte de croissance de 120 milliards d’euros. En sens inverse, il s’engage à respecter le TSCG qui impose un effort minimal structurel de 0,5% et la fixation d’un OMT (objectif de moyen terme) structurel ne pouvant pas dépasser 0,5% du PIB (en plus ou en moins) négocié par son prédécesseur. Le déficit effectif peut toutefois fluctuer jusqu’à 3% du PIB. Par ailleurs le volet correctif contient également un versant endettement avec l’obligation de faire baisser la dette de 1/20ème/an afin de revenir à 60% du PIB… Le Président choisit d’adopter une stratégie d’ajustement budgétaire reposant sur le compromis Callegari/Alesina à savoir, 60% d’effort sur la dépense pour 40% d’effort en recettes, mais avec la priorité donnée à l’ajustement par les recettes sur la dépense. À compter de 2014 est lancé un programme de 60 milliards d’économies décliné à raison de 10 milliards pour 2014 et 50 milliards entre 2015 et 2017. Pour relancer la croissance, il lance le Pacte de responsabilité et de solidarité (41 milliards) dont le CICE (20 milliards d’allègement d’impôts sur les entreprises)… les comptes se redressent lentement tandis que la croissance reste atone, on passe d’un déficit de 4,8% en 2012 à un déficit de 3,8% en 2015, alors que la dette augmente de 89,6% à 96,3% date pour date.

Conclusion

Les résultats mis en évidence par Jean-Marc Daniel sur la politique budgétaire de la France, tous gouvernements confondus sont sans appel. Il n’existe pas de gestion orthodoxe des stabilisateurs automatiques. Les dépenses filent en bas de cycles et les impôts sont coupés en haut de cycle empêchant tout désendettement, quand les débuts de mandats sont marqués par des promesses électorales toutes keynésiennes. Le retour à la vision libérale-monétariste n’est jamais suffisant pour avoir des effets sensibles sur le solde public, et partant, sur l’endettement. La discipline budgétaire est donc une vue de l’esprit. En réalité, la difficulté de percevoir le cycle par les majorités politiques comme les erreurs de prévisions sont des éléments récurrents qui conduisent à enjoliver régulièrement les budgets[14]. La France n’est donc jamais bien préparée à absorber les chocs économiques qui la frappent régulièrement, n’en déplaise aux thuriféraires de l’Etat providence par temps de crise, et la phase d’assainissement qui suit n’est jamais suffisante pour compenser les déséquilibres imposés aux comptes publics durant la phase précédente. L’approche historique et didactique de J-M Daniel nous permet dans un raccourci saisissant de bien vérifier le processus incrémental et cumulatif à l’oeuvre et les apories du traitement "uniquement" social du chômage.

Incidence des mesures fiscales nouvelles et cumulées adoptées depuis la LFI 2011 (sources COE-Rexecode[15])

Milliards d’euros | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |

|---|---|---|---|---|---|---|

Total mesures nouvelles | 16,3 | 26,7 | 31,4 | -1,6 | -2,8 | -2,4 |

P.O entreprises | 9,5 | 7,8 | 15,4 | -12,6 | -6,2 | -4,3 |

P.O ménages | 6,8 | 18,9 | 16 | 11 | 3,4 | 1,9 |

Cumul des mesures nouvelles | 16,3 | 43 | 74,4 | 72,8 | 70,0 | 67,9 |

P.O entreprises | 9,5 | 17,3 | 32,7 | 20,1 | 13,9 | 9,6 |

P.O ménages | 6,8 | 25,7 | 41,7 | 52,6 | 56,1 | 58 |

[1] Notion définie et mise en place par l’historien des relations internationales Pierre Renouvin (1893-1974), voir le bel hommage historiographique de son successeur à la chaire de relation internationale de la Sorbonne (Paris I), M. Robert Frank, successeur lui-même de son disciple Jean-Baptiste Duroselle (1917-1994), et diffusé par le MAE sur son site, http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/IMG/pdf/FD001267.pdf

[2] Voir p.134-138.

[3] Précisons que, chose rare et agréable pour le lecteur, chaque chapitre est agrémenté de graphiques et de tableaux en annexes qui sont tous commentés par l’auteur. C’est une vraie plus-value pour toute personne intéressée par les finances publiques.

[4] Sans toucher à l’autorisation administrative de licenciement introduite en janvier 1975, il préfère s’attaquer au chômage des jeunes et des femmes isolées avec charge de famille au travers des « pactes pour l’emploi » (3 pactes entre 1977 et 1980) : exonérations de charges, création du CDD de six mois et formations. Ainsi « l’idée que le chômage naît d’un problème de charges commence à s’installer »…

[5] Aux dispositifs de préretraite (près de 700.000) de Pierre Mauroy font suite les SIVP (stage d’insertion dans la vie professionnelle), sorte de SMIC jeune (rémunérés à la moitié du SMIC sans cotisations sociales) à partir de 1983 sans grand succès. Ils seront rapportés en 1988. Sont lancés par Fabius les TUC (travaux d’utilité collective) sous la forme de stages dans les administrations ou les associations. Lancé en 1984 il y en a fin 1985 près de 180.000 dont 40% dans les communes.

[6] Yvon Gattaz, le père de Pierre, évoque à l’époque la création de 400.000 emplois liés à cette suppression.

[7] L’Allemagne acceptant le fardeau en « laissant flotter sa monnaie ». En conséquence, les changes peuvent désormais flotter de +/- 15% !

[8] Denis Olivennes publie une étude qui s’intitule « La préférence française pour le chômage ». Tandis que le rapport Mattéoli propose de revenir au SMIG d’avant 1970, c’est-à-dire au principe d’indexation du salaire minimum sur les prix et non sur la croissance afin de retrouver une croissance proche de la productivité. Le CIP (contrat d’insertion professionnelle) est né avec une rémunération fixée à 80% du SMIC. La rue refuse.

[9] Il faut en gros laisser les déficits filer en bas de cycle et dégager des excédents (recettes, coupes dans les dépenses) en haut de cycle.

[10] On retrouve, note l’auteur, une stratégie identique avec François Hollande lors de la signature du TSCG. Jospin en campagne voulait un grand emprunt européen, Hollande arrachera à la Commission la mise en place d’un grand emprunt européen (avec cofinancements) de 120 milliards d’euros.

[11] Dont baisse du barème de l’IR, suppression de la vignette automobile pour les véhicules des particuliers, modulation de la TIPP en fonction du prix du baril de pétrole.

[12] Ces taux sont différents des derniers taux publiés par l’INSEE, mais ces derniers sont au format SEC 2010 qui n’a pas à notre connaissance été utilisé par l’auteur. Les efforts sont donc plus faibles mais vont dans le même sens : passage de 42,5% à 41,8%. Voir, http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?ref_id=nattef08308®_id=0 pour une série longue à jour.

[13] Parallèlement D. de Villepin piétine sur le CNE (contrat nouvelle embauches pour les petites entreprises) et son pendant le CPE (pour les jeunes de moins de 26 ans)...

[14] Voir sur la question la très belle note de Véronique et Bruno Jérôme, La prévision budgétaire en France (1954-2014), comment expliquer les écarts entre annonces et réalisations ?, accessible sur http://www.electionscope.fr/. En clair, la gauche est relativement moins sincère dans ses prévisions budgétaires, tandis que la droite se révèle moins efficace dans l’utilisation qu’elle fait des outils de prévision. En matière de prévision des déficits les gouvernements de François Hollande sont jusqu’à présent les moins sincères, tandis que ceux de Jacques Chirac (2002-2007) sont « les moins entachés de biais systématiques ». À lire J-M Daniel on comprend pourquoi, le Président avait décidé de ne pas corriger sensiblement les déficits.

[15] Voir la note, document de travail n°53, Analyse du projet de loi de finances pour 2016, octobre 2015, Coe-Rexecode.