Entre les 23 et 26 mai prochains, seront élus dans les États membres de l'Union européenne (UE) des députés du Parlement européen qui auront notamment en charge de voter le projet de budget présenté par la Commission pour la période 2021-2027.

Deux questions principales se posent à cette occasion.

La première est celle du Brexit : quelles seraient les conséquences du départ du Royaume-Uni, l’un des trois principaux contributeurs au budget de l’Union ? Selon les estimations les plus sérieuses[1], le « trou du Brexit » (Brexit gap) causé par le retrait du Royaume-Uni ne devrait pas dépasser 9 milliards d’euros en cas de Brexit dur, nettement moins si un accord était trouvé. Pour la France, l’impact maximal pourrait être de l’ordre de 18 % du trou à combler[2], soit 1,6 milliard d’euros par an. Un surcoût qui rend d’autant plus nécessaire de maîtriser les frais généraux du budget européen -la rubrique « administration », 7 % des paiements en 2017- qui vont peser sur une population et un potentiel économique réduits d’environ 13 % après le Brexit.

La seconde question est plus fondamentale : quelle taille pour le futur budget de l’Union ?

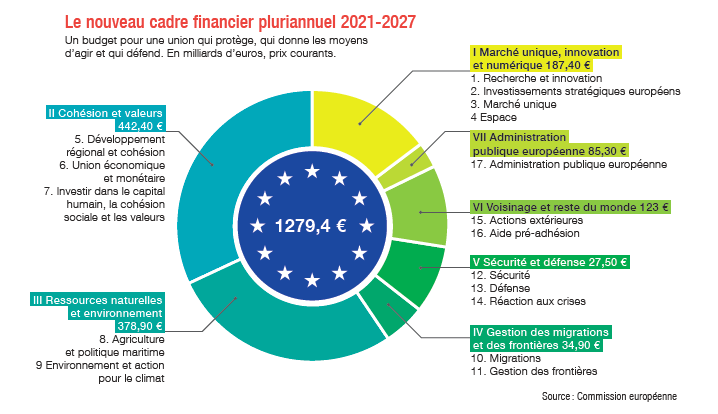

Le projet de cadre financier pluriannuel 2021-2027 présenté en mai 2018 par la Commission prévoit de dépenser 1 279 milliards d’euros sur toute la période, soit un peu plus de 180 milliards par an représentant 1,11 % du revenu national brut (RNB)[3] des 27 pays de l’Union hors Royaume-Uni, à comparer à des engagements de crédits, hors dépenses du Royaume-Uni, représentant 1,16 % du RNB de ces mêmes pays pendant la période en cours (2014-2020). Mais ces montants sont-ils vraiment justifiés ? La Commission met en valeur le fait que la taille du budget européen, en proportion du RNB, a diminué entre 1993-1999 et 2014-2020, passant de 1,28 % à 1,16 %. C’est oublier que la situation de 1993-1999 faisait suite à vingt années de hausse continue de cette même proportion : vers 1975, le budget européen ne représentait qu’environ 0,5 % du RNB des pays membres.

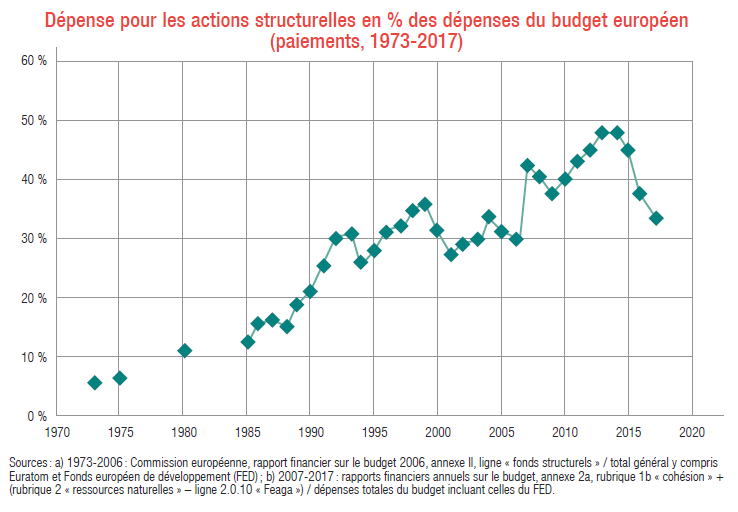

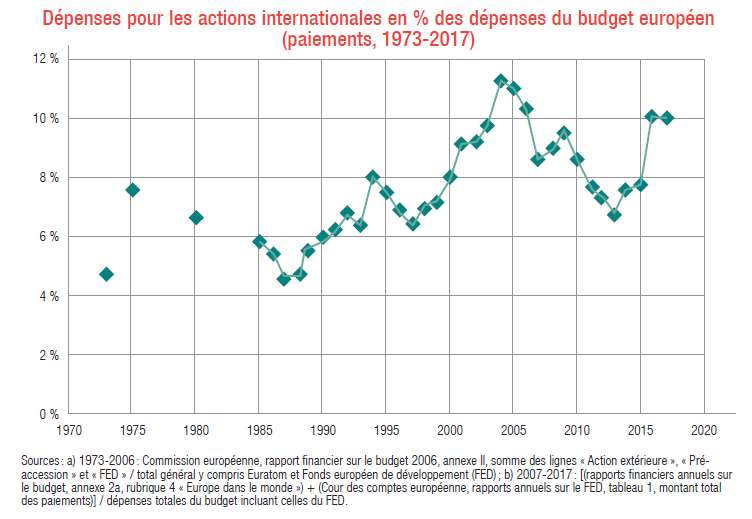

Deux groupes de programmes ont particulièrement contribué à pousser, puis à maintenir ce ratio aux alentours de 1 % du RNB ou au-delà : les fonds structurels et les actions de politique internationale.

Fonds structurels européens : l’usine à gaz reste à supprimer

Les mots « fonds structurels » désignent un groupe de dépenses du budget européen orientées vers le développement rural et maritime et vers des actions dites de cohésion économique, territoriale ou sociale. Ces fonds étaient présents dès les premières années[4] mais leur montée en puissance est plus récente. Ils représentent aujourd’hui près de 480 milliards d’euros[5] pour les sept ans de la période de programmation 2014-2020 (68 Md€ par an).

Au milieu des années 1980, la Communauté européenne était encore une zone de libre-échange complétée par une protection agricole -dite politique agricole commune (PAC). Composée de huit pays de niveau de richesse assez proche, plus deux pays moins riches, l’Irlande et la Grèce, elle ne dépensait guère d’argent pour les actions structurelles.

À partir de 1986, année de l’adhésion de l’Espagne et du Portugal, les actions structurelles se développent à vive allure : elles passent de moins de 13 % du budget communautaire en 1985 à près de 31 % en 1993 et de 0,12 % à 0,37 % du PIB des États membres. Le poids de ces dépenses s’est ensuite stabilisé jusqu’à 2006. Avec la programmation budgétaire 2007-2013, la part des actions structurelles s’est de nouveau accrue jusqu’à atteindre près de 50 % en fin de période. La programmation en cours (2014-2020) devrait, en moyenne, maintenir cette part au-dessus de 40 % du budget et de 0,4 % du PIB.

Depuis les années 1990, ces dépenses ont été payées, presque en totalité, par cinq fonds organisés par un règlement commun et par cinq règlements particuliers. Trois d’entre eux sont regroupés sous un objectif très vaste de « cohésion » économique, sociale et territoriale. Cette appellation vise le versement de subventions :

- par le Fonds social européen (FSE), dirigé vers l’emploi et la formation professionnelle (83,9 milliards d’euros de dotations pour 2014-2020) ;

- par le Fonds européen de développement régional (Feder), dirigé vers le soutien des investissements locaux (199,2 Md€ sur la même période) ;

- par le Fonds de cohésion, créé par le traité de Maastricht et mis en place en avril 1993 ; il finance des projets d’investissement dans les États membres dont le revenu national brut par tête est inférieur à 90 % de la moyenne des pays de l’Union (63,3 Md€ pour 2014-2020 dans 15 pays sur 28 au sud et à l’est de l’Europe : Bulgarie, Chypre, Croatie, Estonie, Grèce, Hongrie, Lettonie, Lituanie, Malte, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie).

Les deux autres fonds versent des subventions dans les secteurs rural et maritime. Ces aides ont également des objectifs très variés, mais elles ne concernent ni le soutien des prix, ni le fonctionnement des marchés des produits agricoles et de la mer. Le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) a succédé en 2007 au Feoga-Orientation pour le monde agricole et rural (100,1 Md€ pour 2014-2020). La même année, le Fonds européen pour la pêche, puis pour les affaires maritimes et la pêche (FEAMP) a succédé à l’Instrument financier d’orientation de la pêche (Ifop) créé en 1993 (5,7 Md€).

Les premières règlementations des fonds structurels prévoyaient un zonage de leur distribution. Cela devait permettre de concentrer les interventions sur un petit nombre de régions les plus en retard ou en difficulté. Dès le début de la montée en puissance des fonds européens, cependant, les objectifs se sont multipliés. Certains d’entre eux n’ont pas été régionalisés. Pour les autres objectifs, on a assisté à une extension des zones éligibles, de sorte qu’entre la période 1989-1993 et les années 1994-1996, la population de ces zones passait de 43 % à près de 52 % de la population de l’Union. Avec la programmation 2007-2013, « la notion de zonage, telle qu’elle était pratiquée dans les générations antérieures, disparaît »[6]. Elle ne subsiste aujourd’hui que pour le Fonds de cohésion qui cible 15 pays bénéficiaires.

À chaque nouvelle période pluriannuelle, la Commission entend rationaliser et mieux cibler les fonds structurels, en définissant les nouveaux objectifs et « priorités » autour desquels les futures subventions devront se concentrer. Mais cela reste théorique : les objectifs sont suffisamment nombreux et vagues pour rendre subventionnable un très large éventail de projets. De surcroît, l’émiettement des sommes versées reste une pratique courante.

À la fin de la période 2000-2006, ainsi, la Cour des comptes européenne communiquait dans son rapport annuel 2006 quelques statistiques très partielles, mais instructives. Pour les politiques structurelles, hors Fonds de cohésion, on dénombrait au cours de cette période 545 programmes opérationnels se décomposant en une myriade de projets pouvant ne représenter que « quelques centaines d’euros d’aide à un bénéficiaire individuel ». Le Fonds de cohésion, un peu plus concentré, avait financé 1.094 projets dont les plus réduits portaient sur des montants de seulement 50.000 euros[7].

Au cours de la période suivante (2007-2013), l’iFRAP a analysé les subventions du Feder en France pour 2012 en constatant leur éparpillement (près de 8.000 dossiers), la multiplicité et le caractère « fourre-tout » des thématiques, le nombre important de subventions de faible montant (dont 8 en dessous de 1.000 euros). Nous signalions les conclusions analogues de la Cour des comptes française soulignant, dans son rapport public annuel de 2012, pour le FSE, la « grande dispersion des actions »[8].

Six ans après, une nouvelle programmation est en cours mais la logique du saupoudrage n’a pas disparu. Pour les trois fonds concernés par l’objectif de cohésion, ainsi, la Commission européenne a prévu de concentrer les interventions sur des objectifs thématiques qui, en pratique, peuvent être invoqués pour cofinancer à peu près n’importe quel investissement public ou même dépense de fonctionnement.

Les fonds structurels sont d’autant plus critiquables que leurs interventions se superposent, se substituent ou se combinent à des financements nationaux et locaux, déjà souvent trop complexes, ayant les mêmes objets et en général préexistants. En République Tchèque, en France, en Italie, en Finlande, on n’a pas attendu l’Europe pour chercher à améliorer la qualité des emplois, accroître la formation professionnelle, développer les infrastructures, aider les régions les plus pauvres et les petites entreprises, économiser l’énergie. Les fonds structurels bruxellois ajoutent à cela une couche administrative supplémentaire. Le cofinancement de projets qu’ils appliquent est un mode de gestion plus compliqué, plus coûteux et plus infantilisant que la globalisation des aides.

Les fonds structurels européens sont aussi d’excellents vecteurs de communication politique : partout où elle distribue cet argent, l'Europe impose que soient affichés, en priorité ou au moins à égalité par rapport aux autres collectivités (États, collectivités territoriales), le logo et l’action de l’Union.

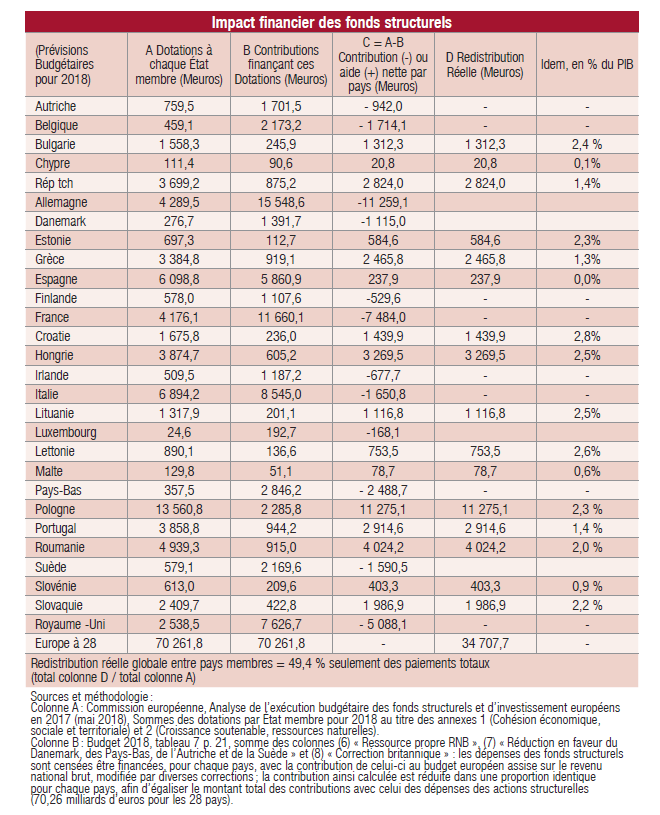

Trop émiettées géographiquement, trop saupoudrées dans leur objet, trop détaillées, trop redondantes avec les politiques nationales et locales et sans véritable valeur ajoutée européenne, les interventions des fonds structurels ont globalement l’allure d’une superbe usine à gaz : la moitié d’entre elles ne font que redistribuer à chaque pays, avec un coût administratif non négligeable, tout ou partie de l’argent qu’on lui a préalablement prélevé.

Depuis les constats que nous avons formulés il y a six ans, la part des fonds structurels dans le budget européen s’est stabilisée à un niveau élevé. On n’a engagé aucune réforme significative de ces mécanismes de transfert, dont les défauts et le coût restent inchangés. De sorte que, comme il y a six ans, la moitié de l’argent brassé par les fonds structurels (50,6 % en 2018 soit, selon nos estimations, 35,5 milliards d’euros) ne correspond à aucune redistribution réelle entre les pays membres de l’Union. Ces 35,5 milliards représentent entre le cinquième et le quart du budget européen.

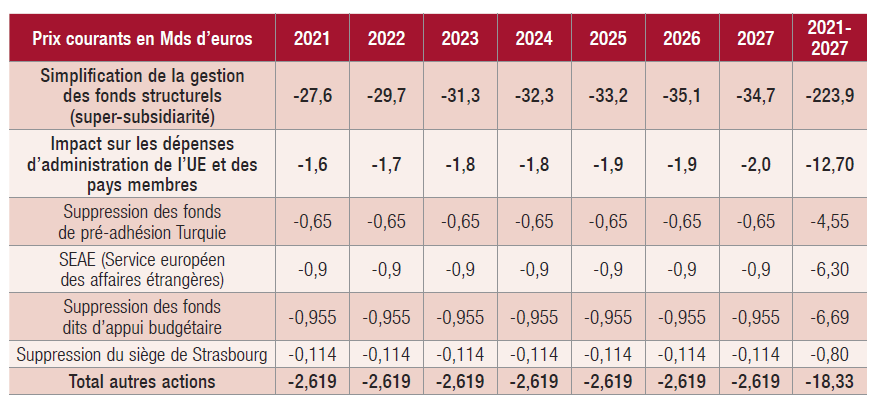

Nous réaffirmons, en conséquence, notre proposition de simplifier radicalement la gestion des fonds structurels : ne plus faire transiter chaque année sans utilité ces 35,5 milliards par le budget européen, ce qui allégerait de 20 à 25 % la contribution globale des pays membres et, en même temps, leur rendrait la pleine maîtrise de l’utilisation de cet argent. Concrètement, cela signifie par exemple qu’en 2018, la France aurait vu diminuer de près de 4,2 milliards d’euros sa contribution au budget de l’Union. Elle aurait pu reprendre la gestion de cette somme en décidant elle-même quelles actions financer : pour la formation des demandeurs d’emploi, subventionner directement, sans passer par l’Europe, Pôle emploi ou des organismes privés ; pour payer des formations dans le bâtiment en région parisienne ou aider un département à payer le revenu minimum, mobiliser plus vigoureusement, sans passer par l’Europe, nos propres systèmes de financement de la formation professionnelle et de l’aide sociale, et ainsi de suite.

De la même façon, l’Italie aurait vu sa contribution au budget européen diminuer de près de 6,9 Md€ et n’aurait pas besoin de l’Europe pour financer 600 h. de cours de coiffure dans le Piémont ou l’achat de 10 autocars dans les Pouilles. L’Espagne a reçu en 2018 6,1 Md€ de fonds structurels, qu’elle a financés par une contribution à peu près identique de 5,9 Md€ : elle aurait pu presque entièrement éviter cet aller-retour. L’Allemagne aurait retrouvé la maîtrise de 4,3 Md€, le Royaume-Uni de 2,5 Md€. Même les 15 pays du Fonds de cohésion, tous actuellement bénéficiaires nets des fonds structurels, y trouveraient leur compte. En remplaçant ces fonds par une aide forfaitaire égale au montant net des transferts actuellement opérés en leur faveur, on leur permettrait d’économiser plus de 8,2 Md€ de contributions et d’en retrouver le libre usage. Cela suppose naturellement que les fonds ainsi renationalisés soient utilisés par les autorités françaises -État ou collectivités territoriales- avec une efficacité et une sélectivité accrue et avec une meilleure évaluation de la performance.

Cette nouvelle organisation imposerait naturellement de revoir le fonctionnement de la bureaucratie européenne : la disparition des tâches de conception, d’étude, de décision, d’administration, de communication, d’audit et de contrôle liés à ces dépenses représentant plus de 40 % du budget européen justifierait des économies substantielles sur les dépenses de la Commission[9], qui est chargée de les gérer, et, subsidiairement, de la Cour des comptes européenne, qui contribue à les auditer. Devraient aussi logiquement disparaître, dans les pays membres, les dépenses publiques que l’État central et les collectivités locales supportent pour monter, gérer et coordonner avec la Commission les dossiers de subvention des fonds structurels. Nous estimons que des économies globales minimales d’un milliard d’euros par an sont réalisables à ces deux titres.

L’action internationale de l’Europe : une révision nécessaire

Des dépenses d’un montant significatif.

L’originalité des dépenses européennes d’action internationale est qu’elles ne figurent pas toutes dans le budget de l’Union européenne. Elles sont inscrites pour partie dans des programmes spécifiques : ceux du Fonds européen de développement (FED).

- Dans le cadre financier pluriannuel 2014-2020, le budget de l’Union comporte une rubrique 4 « L’Europe dans le monde ». Elle est consacrée à la politique étrangère et de sécurité commune (PESC) de l’Union mais surtout à des actions d’aide ou de coopération vers plus de 150 pays : aide humanitaire ; actions concernant les pays voisins de l’Union avec deux outils financiers, l’instrument européen de voisinage et l’instrument d’aide de préadhésion ; actions dans des zones plus lointaines, financées par un instrument de coopération au développement. Ces dépenses ont représenté 9,79 milliards d’euros en 2017.

- Le Fonds européen de développement a été prévu par le traité de Rome. C’est un ensemble de programmes d’aide pluriannuels se succédant dans le temps mais dont les périodes d’exécution se chevauchent. Il y a eu 11 programmes FED jusqu’à ce jour. Ils résultent d’accords entre les pays de l’Union et prévoient entre ces pays un mode spécifique de répartition des contributions. L’accord actuellement en vigueur, jusqu’à la fin de 2020, a été passé à Cotonou en 2000. Le FED est géré pour partie par la Commission -mais hors du budget de l’UE- et, pour une autre partie, par la Banque européenne d’investissement (BEI). Le FED a payé 4,26 milliards d’euros en 2017.

Depuis 2016, une petite partie des crédits d’aide internationale du budget européen et de ceux du FED est reversée à un « Fonds fiduciaire d’urgence en faveur de la stabilité et de la lutte contre les causes profondes de la migration irrégulière et du phénomène des personnes déplacées en Afrique » (acronyme en anglais : EUTF). Ce fonds a été créé à la suite de la crise migratoire de l’été 2015. Il se présente comme un outil pour désamorcer les migrations irrégulières. Outre les reversements, il reçoit des contributions volontaires spécifiques de certains États membres.

Les actions internationales du budget de l’Union et du FED ont représenté en 2017 environ 10 % des dépenses du budget européen, FED compris. Selon nos calculs, (cf. graphique ci-après), le poids relatif de ces actions dans le budget a environ doublé au cours des trente dernières années. La Commission voudrait faire encore progresser cette part pendant la période 2021-2027.

Des économies substantielles sont possibles.

Ces interventions posent question à plus d’un titre.

- La plupart d’entre elles se superposent fortement avec celles des États membres. Le risque de redondance et de doublonnage est donc élevé.

Ce risque ne peut être supprimé ni même réduit car il s’agit d’un domaine -la politique étrangère, de coopération et de défense- où la compétence majeure des États n’est pas contestée.

Bien au contraire, la superposition entre les États membres et les institutions européennes multiplie les instruments financiers et les procédures. La Cour des comptes française, dans son référé de janvier 2018 sur la contribution de la France au FED, a ainsi constaté qu’entre la période 2000-2006 et la période 2014-2020, « les frais de gestion sont passés (...) de moins de 1 % des crédits à près de 3,50 % ». La Cour relie cette inflation, notamment, au développement d’une nouvelle catégorie de fonds européens d’aide internationale, dits « fonds fiduciaires », mélangeant, avec des règles de gestion spéciales, les ressources du FED et celles du budget de l’Union, ainsi que des contributions des États membres.

La complexité et la redondance se sont aggravées au fur et à mesure de la mise en place d’une administration diplomatique de l’Union européenne. Le traité de Lisbonne, en vigueur depuis le 1er décembre 2009, a créé le poste de haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Cette personne, dite « Monsieur (ou Madame) PESC », est en même temps le vice-président de la Commission. Le poste est actuellement occupé par la Britannique Catherine Ashton. Elle dispose d’une administration créée par le même traité et devenue opérationnelle le 1er janvier 2011 : le service européen pour l’action extérieure (SEAE) constitué d’un siège à Bruxelles et d’un réseau diplomatique mondial de 140 délégations[10] -en clair, des ambassades de l’Union européenne. Cette représentation internationale permanente coûte aujourd’hui 9 % du budget administratif de l’Union, soit 0,9 milliard d’euros en 2017[11].

En 2014, un rapport spécial de la Cour des comptes européenne a sérieusement critiqué les conditions de la mise en place du SEAE. Celui-ci occupait alors (chiffres de juin 2013) 3 400 agents dont 1 500 au siège et 1 900 dans les délégations. Le rapport relève que cette mise en place a été « menée précipitamment » et « mal préparée », que les tâches du service ont été « définies en des termes vagues ». Dans le langage policé de l’audit, la Cour pointe des « insuffisances » dans la gestion -notamment en ce qui concerne « l’établissement des priorités » - « qui ont réduit l’efficience du SEAE ». Selon elle, la coordination avec la Commission et les États membres est « insuffisante pour permettre au SEAE d’exploiter tout son potentiel ».

Ces constats sont typiques du dysfonctionnement d’un service venant doublonner d’autres administrations. Dans le cas présent, comme il est exclu que cela passe par la disparition des services diplomatiques nationaux, le bon sens semble commander de supprimer le SEAE lui-même.

- Rien n’empêche que l’action internationale de l’Union soit contradictoire avec des politiques internes des États membres pourtant considérées par ailleurs comme légitimes au regard des traités et des règles du marché communautaire.

Ce risque d’incohérence, générateur d’inefficacité globale, ne doit pas être négligé. Il concerne par exemple les politiques de certains États membres, en particulier la France, vis-à-vis de leurs régions ou territoires d’outre-mer : l’aide étatique à telle ou telle activité économique de la région ou du territoire ultra-marin pourra être contrecarrée par une autre aide, européenne, à la même activité, concurrente, d’un pays en développement voisin.

- Il est notoire que les actions de coopération internationale présentent un risque élevé d’utilisation inefficace de l’argent public, pour de multiples raisons : corruption, clientélisme, dérives bureaucratiques, simple méconnaissance du « terrain » et des ressorts du développement des pays aidés.

Chaque État membre a déjà du mal à gérer ces problèmes dans ses propres relations bilatérales avec des pays qu’il a l’habitude de connaître. Par quel miracle un programme multilatéral européen, plus déconnecté des réalités locales, ajoutant une couche supplémentaire d’administration, pourrait-il être plus utile ?

- La Cour des comptes française, dans le référé de janvier 2018 mentionné plus haut, a critiqué l’utilisation croissante du FED pour des aides budgétaires globales, non affectées à des projets contrôlables.

La Cour des comptes européenne, de son côté, souligne, dans ses audits, les limites de ses investigations sur ce genre d’aides lorsqu’elles sont distribuées par le budget de l’Union : elle reconnaît qu’elle est sans moyens pour voir ce qui se passe réellement dans ces cas-là. Dans son rapport annuel 2017, ainsi, la Cour évoque en ces termes l’impossibilité où elle se trouve de contrôler sérieusement l’usage des fonds dits d’appui budgétaire (955 millions d’euros en 2017, représentant près de 10 % du total des dépenses internationales de l’Union hors FED cette année-là)[12].

« Étant donné la grande marge d’interprétation accordée par les dispositions réglementaires [régissant les paiements d’appui budgétaire], la décision portant sur le respect de ces conditions générales est largement laissée à l’appréciation de la Commission. Notre audit de régularité ne peut aller au-delà de la phase où l’aide est versée à un pays partenaire, car les fonds se mêlent ensuite aux ressources budgétaires de ce dernier. Les faiblesses éventuelles en matière de gestion financière conduisant à des utilisations abusives au niveau national ne feront pas apparaître d’erreurs dans notre audit ».

- Le programme « aide de préadhésion » pose également question, notamment en ce qui concerne les crédits pour la Turquie (près de 40 % de ce programme pour la période 2014-2020, soit environ 4,5 Md€ ou 0,65 Md€ par an).

Trente-deux ans après que la Turquie ait posé sa candidature, près de vingt ans après que l’UE l’ait acceptée et quatorze ans après le début des négociations d’adhésion, plus personne n’envisage sérieusement que ce pays devienne membre de l’Union. La Turquie elle-même, si elle reste encore officiellement candidate, ne le réclame plus guère. Le budget de l’UE continue néanmoins de dépenser des fonds à cette fin. Obstinément, la Commission propose pour 2021-2027 une enveloppe très substantielle de 12,9 Md€ pour l’aide de préadhésion, dans laquelle la Turquie continuerait d’obtenir la part du lion.

Au vu de tous ces éléments, nous appelons, non pas à une nouvelle hausse, mais à une révision à la baisse du budget européen consacré à ces actions, qui pourrait être de l’ordre de 20 % des dépenses actuelles.

Plus précisément, l’impact des suppressions du SEAE (0,9 Md€ par an), des aides européennes d’appui budgétaire (évaluables à 10 % du total des paiements UE + FED soit, sur la base des résultats de 2017, environ 1,4 Md€ par an) et de l’aide de préadhésion à la Turquie (0,65 Md€ par an) représenterait déjà plus de 21 % des dépenses budgétaires actuelles d’actions internationales. Ces économies -près de 3 milliards d’euros par an- se traduiraient par une baisse équivalente des contributions des pays membres. Ceux-ci pourraient, en échange, soit donner un nouvel essor à des coopérations bilatérales, mieux ciblées sur des projets économiques concrets, avec les pays hors UE qui leur sont réellement proches, soit développer, par exemple en matière de défense, des coopérations intergouvernementales européennes

Les dépenses administratives

Brexit ou pas, le projet de budget 2021-2027 prévoit une augmentation des dépenses administratives (rubrique 7) : +23 % par rapport à la programmation actuelle. La part de ces dépenses dans le budget global passerait ainsi de 6,4 % en moyenne pour 2014-2020 à 6,7% pour les sept années suivantes, soit 85 milliards d’euros. Rappelons que les dépenses administratives 2014-2020 étaient déjà en augmentation de 25 % par rapport à la programmation 2007-2013.

Le Gouvernement français, comme sans doute beaucoup d’autres au sein de l’UE, n’est pas d’accord avec cela. Dans le PLF 2019, le document consacré aux relations financières avec l'Union souligne que "la forte hausse des dépenses proposée par la Commission est en décalage avec la tendance observée au sein des administrations des États membres. (…) La France soutient l’adoption de mesures d’économie comme l’adoption d’une nouvelle cible de réduction globale des effectifs, une révision ciblée du statut des fonctionnaires pour garantir la soutenabilité du système des pensions, pour réviser l’ajustement salarial automatique et moderniser le système des indemnités ou d’avancement ou encore la modernisation du système d’imposition des fonctionnaires européens. En outre la méthode de construction du plafond de la rubrique 7, consistant à appliquer uniformément un déflateur fixe de 2 %, doit être revue afin de la rendre plus réaliste et d’éviter la constitution de marges trop importantes." Des commentaires certes fondés, mais un peu paradoxaux lorsque l'on sait la difficulté à réformer la fonction publique en France !

L’inflation des effectifs est stoppée mais on n’observe pas de diminutions d’effectifs à hauteur de 5% comme cela était annoncé.

Deux réformes ont modifié le statut du fonctionnaire européen avec pour objectif des économies. La réforme de 2004, que nous avions détaillée dans une précédente étude, s'était concrétisée entre autres par une baisse de salaires pour les nouveaux fonctionnaires. La Commission estime que les économies dégagées par cette réforme seront de 8 milliards d'euros d'ici 2020 et qu’elles ont permis de mener l'élargissement de l'UE. La réforme de 2011 fait suite à la crise économique et financière : réduction du nombre de fonctionnaires de 5 % sur la période 2013-2017, augmentation de la durée du travail de 37 h 30 à 40 h sans augmentation de salaire, report de l'âge de départ à la retraite de 63 ans à 65 ans (66 ans pour les fonctionnaires recrutés après le 1er janvier 2014). Cette réforme visait à générer un milliard d'euros d'économies supplémentaires par an.

Lors de sa réunion des 7 et 8 février 2013 concernant le cadre financier pluriannuel pour 2014-2020, le Conseil européen avait invoqué la nécessité d' « une réduction, appliquée à l'ensemble des institutions, organes et agences de l'UE et leurs administrations, de 5 % de leurs effectifs au cours de la période 2013-2017. Pour compenser cette réduction des effectifs, le temps de travail du personnel sera augmenté sans adaptation salariale ». La Cour des comptes européenne a analysé la mise en œuvre de l'engagement pris sur ce point en décembre 2013 par le Parlement, le Conseil et la Commission et observé que cette réforme a été appliquée, quoiqu'avec retard dans certains cas, en supprimant les emplois vacants et en ne remplaçant pas tous les agents qui partaient en retraite notamment.

Cependant, cette réduction des effectifs s'est télescopée avec de nouveaux emplois alloués aux institutions, organes et agences, par exemple en vue de l'intégration de la Croatie et de la prise en compte de la langue irlandaise. En conséquence, le nombre d'emplois inscrits a diminué de seulement 1,1 % entre 2012 et 2017, surtout dans les institutions (- 3,5%) tandis qu'ils progressaient dans les agences décentralisées (+ 13,7%) et les agences exécutives (+ 42,9%).

De ce fait, entre 2012 et 2016, les paiements au titre des frais de personnel ont progressé de 9,2 %, résultat de la légère baisse des effectifs et des hausses de rémunérations. En parallèle, la Cour a observé une augmentation du recours aux contractuels (+33 %) entre 2012 et 2017. On reste donc encore loin des résultats visés. Néanmoins, pour atteindre l’objectif de moins 5 %, les agences et surtout le Parlement ont prévu de poursuivre leur baisse d'effectifs en 2018 et 2019.

Depuis 2014, le nombre total d’employés de l’Union européenne semble donc s’être stabilisé après une période de forte croissance liée notamment à l’élargissement de l’Union Ce résultat insuffisant au regard de l’objectif affiché est le produit de deux évolutions en sens inverse : diminution des effectifs des institutions européennes proprement dites, passés en dessous de la « barre » des 40 000 ; hausse de ceux des organismes périphériques. Ces derniers, qui sont censés "apporter leur soutien aux institutions et aux États membres", méritent à l’évidence un examen particulièrement attentif.

Un foisonnement d’organismes périphériques

Les nombreuses agences spécialisées et décentralisées, ainsi que d’autres organismes, qui ont pour tâche d’apporter leur soutien aux institutions et aux États membres, répondent aussi à une volonté de déconcentration géographique, dans un subtil jeu d'équilibre entre les capitales européennes. On a pu encore l'observer récemment avec le Brexit, la France récupérant l'Autorité bancaire européenne et Amsterdam l'Agence européenne du médicament.

Cette périphérie des institutions européennes est aujourd’hui un point faible de la maîtrise des dépenses administratives et des effectifs.

La Commission avait dressé en 2013 un premier bilan constatant "qu’en 35 ans, 32 agences décentralisées ont été créées, au cas par cas et en fonction des besoins, mais sans vision globale stratégique de leur rôle. Ainsi, entre 2000 et 2013, la contribution du budget de l’UE aux agences a été multipliée par plus de huit et leurs effectifs ont quadruplé". La Commission a bien proposé une réduction de 5 % des effectifs, comme indiqué plus haut, mais cet effort a été contesté par les agences elles-mêmes et par le Parlement. Les effectifs prévus pour les agences décentralisées dans le projet de budget pour 2019 s’établissent à 7 104 postes, soit + 285 postes par rapport à 2018 et + 1 301 postes par rapport à la situation constatée par la Commission dans sa communication de 2013.

Ce constat semble transposable à l’ensemble des agences. Dans le cadre d’un groupe de travail interinstitutionnel sur ces organismes (juillet 2018), il a ainsi été recommandé d'opérer un suivi permanent de leurs effectifs pour s'assurer que leur niveau est adéquat, que les nouvelles tâches peuvent être correctement effectuées, que des gains d’efficacité sont obtenus de manière constante et que les agences s’efforcent de pourvoir rapidement et efficacement les postes vacants et d’améliorer leur capacité à attirer des experts.

En prenant en compte la masse salariale de l’ensemble des personnels des institutions et organismes de l’UE ainsi que les charges sociales de pension associées (1,7 milliard d’euros), les coûts de personnel peuvent être évalués à environ 7 milliards, sans doute sous l'impact de l'avancement à l'ancienneté.

Signalons enfin que, dans le projet de budget général de l’Union européenne, ne sont pas mentionnés les agents travaillant pour des opérateurs en contrat avec l’Union. Avec l'ensemble de ces personnels (y compris Banque centrale européenne et Fonds européen d'investissement), ce sont plus de 61 000 personnes qui travaillent pour les institutions européennes.

Au total, on constate que l'action conjointe du Conseil et de la Commission a contribué à modifier le statut pour réaliser des économies, en augmentant le temps de travail, en réformant les retraites et en baissant les effectifs. Cependant, ce sont les agences qui restent un sujet de préoccupation étant donné leur trajectoire budgétaire restée en marge des efforts d'économies.

Les deux parlements : un débat toujours d’actualité En réponse à la lettre aux citoyens d’Europe, adressée par Emmanuel Macron, l’Allemagne est revenue sur l’anachronisme que représentait à ses yeux le Parlement européen de Strasbourg. Réponse du Président français : le statut européen de la capitale alsacienne est intangible et non négociable. Même réaction pour les Républicains, Laurent Wauquiez ayant estimé qu’il ne fallait conserver qu’un seul siège mais à Strasbourg « comme cela est écrit dans nos traités ». En 2014, la Cour des comptes européenne avait analysé les économies potentielles que représenterait pour le budget de l’UE la centralisation des activités du Parlement à Bruxelles, estimées selon ce rapport à 114 millions d’euros. En janvier 2014, le secrétariat général du Parlement européen avait confirmé que le coût annuel du siège de Strasbourg se situait à 51,5 millions d’euros. Une hypothèse de vente des locaux de Strasbourg avait, pour sa part, abouti à une économie de 616 millions d’euros. Selon un sondage, environ 90 % des députés se font les avocats d’un déménagement total du Parlement de Strasbourg à Bruxelles. Interpellée à ce sujet par une question d’un eurodéputé, la Commission a répondu prudemment : « les traités ont réservé aux États membres la compétence exclusive en ce qui concerne la fixation du siège des institutions de l’Union. Celle-ci est en effet décidée d’un commun accord par les gouvernements des États membres (article 341 du TFUE). » |

Conclusion

À l’issue de cet examen portant sur 57 % du budget européen de la période 2014-2020, nous réaffirmons qu’il est possible et justifié d’alléger sensiblement les dépenses actuelles de l’UE.

Pour les fonds structurels, cela passe par la renationalisation d’environ 50 % des crédits actuels et, pour les actions internationales, par la remise en question, notamment, des aides d’appui budgétaire et d’une partie substantielle des aides de préadhésion. En outre, la simplification radicale du système des fonds structurels et la réduction du doublonnement des actions internationales de l’UE avec celles des États membres devraient entraîner une diminution significative des frais administratifs et du nombre des agents publics de l’Union ou de ses agences : l’objectif de baisse de 5 % de ces effectifs, aujourd’hui non tenu, pourrait être aisément atteint.

Ces réformes dégageraient, si besoin est, une marge de manœuvre pour d’autres actions plus stratégiques et mieux ciblées. Celles-ci ne seraient pas nécessairement à mettre en œuvre dans le cadre de la future Union à 27 membres mais elles pourraient soit concerner seulement une partie de ces pays, soit inclure d’autres pays : coopérations en matière de défense ; protection des frontières extérieures de l’Europe ; soutien au développement de « champions européens » là où cela serait jugé nécessaire à l’indépendance économique du continent ; plate-forme de compensation entre banques européennes, etc. Les institutions européennes remettraient ainsi au premier plan l’un de leurs principes fondateurs, trop souvent oublié : la subsidiarité.

[1] Voir notamment la méthodologie proposée dans une note du 14 janvier 2019 publiée sur le site du think tank européen Bruegel (Zsolt Darvas, « EU budget implications of a no-deal Brexit »).

[2] 18 % = part de la France, en 2018, dans la contribution totale des États membres (hors Royaume-Uni) au budget de l’Union, assise sur le RNB de chaque pays.

[3] Définition très proche de celle du PIB, utilisée pour le calcul des contributions des États membres au budget de l’UE.

[4] Le traité de Rome faisait déjà mention d’un Fonds social européen, mais avec un rôle très limité. Le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (Feoga) créé en 1962 comprenait une section dite « orientation », ancêtre des fonds structurels aujourd’hui dédiés à l’agriculture et à la pêche. Un Fonds européen de développement régional fut créé en 1972 et effectivement mis en place en 1975.

[5] Commission européenne, Analyse de l’exécution budgétaire des fonds structurels et d’investissement européens en 2017 (mai 2018), total des crédits 2014-2020 des annexes 1 « cohésion » et 2 « ressources naturelles », hors Fonds européen agricole de garantie (Feaga).

[6] Commissariat général à l’égalité des territoires, Les fonds européens structurels et d’investissement 2014-2020. Histoire, mise en œuvre et projets, mai 2018, p. 34.

[7] Rapport annuel relatif à l’exercice 2006, p. 157.

[8] Société civile, n° 132, février 2013, Dossier « Fonds structurels européens. Stop au saupoudrage sans contrepartie », p. 14 à 17.

[9] Ces dépenses représentent aujourd’hui près de 60 % du coût de la fonction « administration » du budget européen.

[10] Ces délégations, auparavant rattachées à la Commission, ont désormais un statut diplomatique à part entière.

[11] Cour des comptes européenne, rapport 2017, p. 306 (d’après les comptes annuels consolidés de l’UE).

[12] Rapport annuel sur l’exécution du budget relatif à l’exercice 2017, p. 297. Plusieurs rapports spéciaux récents de la Cour sur divers pays illustrent ce propos.